2018/12/18

藤代冥砂 写真家・作家

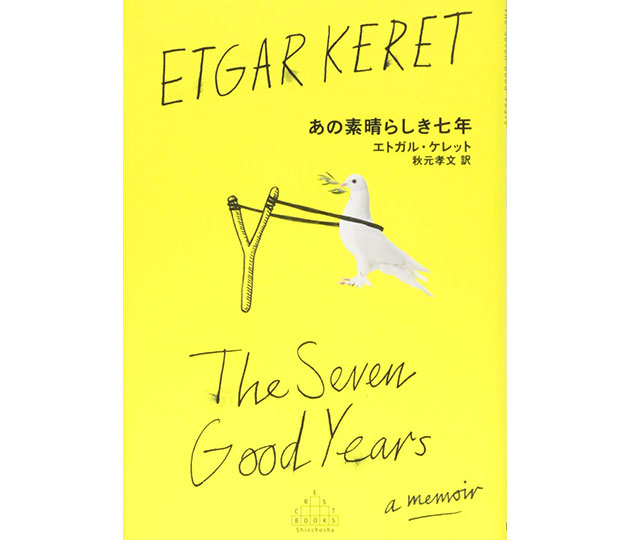

『あの素晴らしき七年』新潮社

エトガル・ケレット/著 秋元孝文/訳

時々、外国の小説が読みたくなる。そういう時は必ず書店で求めることにしている。とっておきの一冊と出会いやすくするためであり、それはネットでは叶いづらいという経験則による。

外国の小説の棚は、たいてい小さいと決まっている。だから私はうろうろする必要もなく、直立して鳩よりも首の可動域を小さめにして視線を背表紙に送る。

そんなことをしている時に思い出す場面がある。

とある打ち上げ会で、詩人の谷川俊太郎さんの隣に座るという私にとっては光栄、おそらく彼にとっては「なんで素敵な女性でないんだ!」と不服だったかもしれない一時があった。

いい感じで泡盛を飲み干す詩人に対して、「日本語に飽きませんか?」とちょっとうざい質問を投げかけると、間髪いれずに、「まだ知らないから」と返された。私は微笑みながらうなずくしかなかった。うまく返されたというよりも、口の中にざらりとした鉄の味を感じた。なんとなく侮辱されたような、あしらわれたような感じがした。おそらく詩人はそんなつもりもなく、こんな答えでいいかい? といった軽い応対だったのだろう。

以来、外国の文学に接する時には、なぜかこのエピソードが頭をかすめてしまう。「私は日本語に飽きているのだろうか?」という自問と共に。

まあ、それはさておき、その日私が書棚から取り上げたのは、エトガル・ケレットの「あの素晴らしき7年」であった。

私の小さな習慣として、つい巻末やカバーの折り返しにある著者の写真や略歴をチェックしてしまう。顔つきが好みであることが、初見の作家に対しての判断基準の一つなのは、ちょっと乱暴だとは自覚しているが、仕方がない。あとは、年齢。自分よりも若い作家のものを読みたいと思っている。なんとなくフレッシュな気がしているだけだが。

ケレットさんは私と同い年であった。ぎりぎりセーフである。ついでにタイトルにある7年は、息子が生まれてからの7年とのこと。イスラエルでの子育て7年なんて興味津々である。ぱらぱらとめくると掌編作であることが分かった。一編3、4ページほどである。これなら朝に仕事を始める前の頭のエンジン始動にも良さそうだ。

私は、すたすた歩いてその黄色い本をレジへ運んだ。支払いはスイカで。

書棚から選んで、少し試読し、ふむふむと納得し、もしくは納得させ、レジへと運んで支払う。これは私が外国小説を読む時の儀式のようなものだ。願わくば、この儀式の執り行いが邪魔されないことを願う。つまり、外国語の書棚を潰さないで欲しいのだ。あの場所は、いわば、空港のようなもので、私や多くの読書人が旅立つゲートなのだから。

あ、ケレットさんの「素晴らしき7年」についてもう少しだけ書かねば。

無駄がなく、軽やか、そして、すすすっと遠いところへ連れていってくれ、微笑ましてくれ、じんともします。

『あの素晴らしき七年』新潮社

エトガル・ケレット/著 秋元孝文/訳