2020/10/02

馬場紀衣 文筆家・ライター

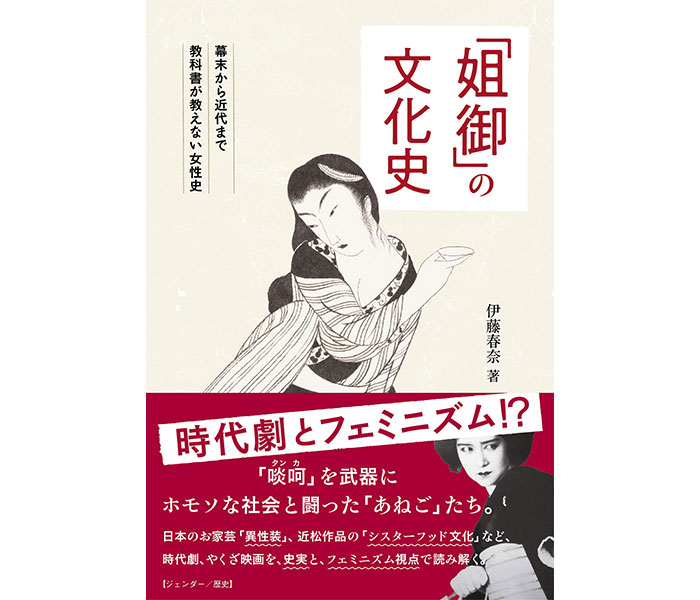

『「姐御」の文化史 幕末から近代まで教科書が教えない女性史』DU BOOKS

伊藤春奈/著

『ワンダーウーマン』(2017年)、『キャプテン・マーベル』(2019年)、『ムーラン』(2020年)……ここ数年、強くてかっこいい女性の主人公が活躍する作品が目立つようになった。

ディズニープリンセスだってどんどん強くなっていく。『メリダとおそろしの森』(2012年)にしても、『アナと雪の女王』(2013年)にしてもそうだ。プリンセスたちは、好きな男性と結ばれて幸せになる、というお約束の結末から解放されて、自らの道をずんずんと進んでいく。個性を隠さず、自分らしさを大切にしながら、その実現にむけて進んでいくのだ。そんな姿を見ているこちらも元気をもらえるような、新しい女性像が増えてきている。

しかし、女性のロールモデルとして挙げられる作品の多くは海外のものばかり。日本にはかっこいい女性はいないのだろうか?そんなことはない。日本にだって、かっこよくて見る者の心を熱くする女性はいた。しかも、昔の人々はそんな彼女たちを尊重し、愛してきたのである。それが「姉御」。本書で取り上げるテーマである。

そもそも〈姐御〉とは、江戸時代に、博徒の親分や火消しの妻に使われだした言葉らしい。町火消の多くは鳶職人で、危険な現場仕事には荒っぽい男が多かった。その気風に妻も染まったのではと著者は言う。

幕末から近代にかけての女性史を、姉御という日本独自のかっこいい女の系譜でたどる本書には、歌舞伎や浄瑠璃、映画に描かれた姉御たちが登場する。花魁の揚巻、映画「緋牡丹博徒」シリーズのお竜、大阪の女侠客「奴の小万」、「心中天網島」の小春。時代が女性に求めた生き方を無視し、戦うことを諦めなかった姉御。著者は、「男装」もまた姉御らしさに通ずる手段だと語る。

男装をして、男らしくふるまったり、男と同じように戦う女性が登場する物語は日本にたくさんある。こうした性の超境は、芸能や宗教の世界においても日本では古くからありふれたことだった。その背景には、キリスト教やユダヤ教徒とちがって同性間の性愛を禁じてこなかった文化的な背景があるという。

手塚治虫の『リボンの騎士』をはじめ、『ベルサイユのばら』『少女革命ウテナ』などは今も幅広い年齢層から愛されている作品だ。女性が男性性の象徴である刀を振り回し、軽やかに立ち回ってみせるというのは、男の領域に踏み込む行為だから、これはたしかに、革命だった。性の超境の歴史は大正時代に「宝塚歌劇」を生み出し、浅草の芝居小屋では「女剣劇」が人気を集めた。戦う強い女性像の誕生だ。

私たちがよく知る幕末の動乱の主人公は男ばかりで、女性にスポットがあてられることはほとんどない。しかし、地方の農村にも貨幣社会が浸透するようになったこの時代、女性たちも男性とともに消費社会を動かしていたらしい。彼女たちには、旅を楽しむ余裕もあったし、なかには働いて現金を得たことで家の中で発言権をもった女性もいたという。

著者によると、「男は外で仕事、女は家事・育児」という社会モデルが一般的になったのは明治期のこと。それ以前の江戸時代までは、庶民の女性は家の中の重要な労働力だった。そういう意味では、江戸時代のほうが現代に近かったかもしれないという結論には、つい賛同したくなる。

『「姐御」の文化史 幕末から近代まで教科書が教えない女性史』DU BOOKS

伊藤春奈/著