akane

2019/11/01

akane

2019/11/01

――ちなみに、サンタクロースっていつまで信じてました?

紫原:たぶん小学校2年生頃まで。でも信じないと来なくなるので、4年生頃まで信じてるふりをしてました。あるときから、きっぱり「もうサンタさんは来ません。これはお母さんからです」って言われましたね(笑)。

――いつまでも子ども扱いしない、みたいな。

今考えてみると、自分の子どもじゃなくて社会の子どもをかわいがる、みたいに接してくれていたのかなあと思います。うちにはよその家の子もたくさん来ていたし。

ただ、愛情豊かな人に見えるけど、それだけでもなくて。不思議な人なんですよね。

――不思議というと。

母は5人きょうだいの3番目なんです。2番目だけ男、あとは女の5人きょうだい。男の子が1人だけ自分の上にいて、彼はめちゃくちゃかわいがられたと。下の妹もとても愛嬌がある子で、その間にはさまれて自分はあまりかわいがられていなかったという気持ちがあって、その気持ちが折に触れて出る。

――子ども心にもわかる、と。

基本的に優しいんだけど、小さい頃に寂しい思いを抱えていたのかな、ということは子ども心にもわかりました。

――紫原さんだからこそ、お母さんのそういう部分にも気づいたのでは?と思ったりします。

祖母が一度、マムシに噛まれたことがあったんですね。母の妹がちょうど帰って来ていたから、野菜を食べさせてあげようと畑に出て、そこでマムシに。

すぐに病院に連れて行ったのは母だったのに、祖母は「妹がいたから助かった。命の恩人だ」と言ったって。

――それはお母さんの気持ちわかりますね。さみしい。

ね。でも、祖母の最期の1か月、自宅で4人姉妹が泊まり込んで、毎晩一緒に寝て、密な時間を過ごしたらしくて。

――前編で話されていた、「お父さんが許してくれたから介護で家を空けられた」ってときのことですね。

はい。5人きょうだいのうち介護するのは姉妹だけの役割で、そこもまた九州って感じですけど。

4人姉妹で看取って、在宅介護の人が来て、みんなで「おばあちゃんをきれいにしてあげましょう」「これを着せてあげよう」って。その最期に過ごした1か月のこともあって、わだかまりが少し消えたみたいです。

――思ってたほど愛されてなかったわけでもない、と感じたのかな。

亡くなる直前の祖母は、母の手からしか薬を飲みたがらなかったらしくて。あとは、父と結婚して長い時間をかけて自分を癒やしていったっていうのもあるんだと思います。50歳を過ぎて楽になったんじゃないのかな。

――お話を聞いていると、紫原さんがお母さんを見守っている、みたいな感じがします。

母の子どもの頃の話を聞くとキュンとすることが多くて……。「お友だちと待ち合わせをしたけど来ないから桜の木の下でずっと座っていたんだよ」って聞いて、悲しくなって私が陰で泣いたりしていましたね、子どもの頃に。

母は強い人だけど、守ってあげなければ、みたいな感じ。

――お母さんから「これをしなさい」とか言われることってありました?

ないです。そして、したいことはさせてもらえた。たとえば、私立の中学に行きたいと言ったら行かせてもらえたし、留学だけは費用の問題でできなかったんですけど。

ちなみにそのときは、少し離れた町のタイ人の占い師の女性のところに行って相談したら、「留学させないとヤリマンになるよ」って言われたみたいです。後から告白されて笑いましたが、当たらずとも遠からず。

――占い! 占いといえば、たしか家入一真さんの本の中で、明子さんがご結婚前に占い師を訪ねたら「東京に行くことになる。社長と結婚する」というようなことを言われたって話が出てきますよね。あれを読んで、私もその占い師さんに占ってもらいたいと思いました(笑)。

ヨドバシカメラの上にいる、30分1000円みたいな占い師さんだったんですけど、当たったんですよね(笑)。「あげまんの相がある。東からお呼びがかかる」みたいなことを言われたな(笑)。

――ご両親は結婚についても。

いいよいいよって。元夫もおじさんに好かれるタイプだったので。「世間体が」とか言われたことは一回もないですね。何かを背負わされたことがない。実際のところは、小さな町で暮らしていて、しかも私は少なからず目立つ子どもだったので、周りの人の目が気にならないことはなかったんでしょうけどね。世間の目から守ってくれたと思います。

東京に行くときは驚いていたけれど、結婚してから「もう自分たちが知っている世界ではないな」と感じていたんじゃないかな。

――想定の範囲外だけど、子どものあるがままに、みたいな?

母のきょうだいは、みんなそれぞれいろんな境遇を経験していて、バリエーションが豊かなんですよね。みんな型破り。そういう時代なのかもしれないけれど。

いろんな生き方を見ているから、「下手なことしても上手くやってもいい」と思っている。自己肯定感が高いかって言えばそうでもないんだけど、盤石な感じはするんですよね。

――その安定感が、明子さんの土台?

私と2歳下の妹では性格が全然違うので、同じ家庭で育ったからこうなるって単純な話ではないかもしれないけれど、私の中では理想のお母さんはうちの母。

18歳で子どもを産んだときにお母さんみたいになれるように頑張ろうって思ったけれど、やっぱりすごく幼稚だったんですよね。

――私たちの世代で、母の出産年齢より若くして子どもを産んでる人って少ないんじゃないかな。

子育て、もっと楽しめばよかったな~と思う。もうちょっと大人になってから産んでいたら、もっと後悔なくかわいがれたかなと思うこともやっぱりあります。本当はそんなこともないのかもしれないけど。息子も娘も独立の時期で、子育てが終わりかけているんですよね。さみしい。

――明子さんはエッセイストのかたわら、「泣いてもいいよ」ステッカーを作ったりしていますよね。子育て支援に関わる場所を自分で見つけていらっしゃるのが、お母さんと似ているのかなあと思います。

今思うと、母も楽しかったんでしょうね。私もPTAに入って、なかなか活動大変だと思うけど、お餅つきとかお祭りの手伝いとかに駆り出されることがあって、そういう場所って「あの人はあんこをこねるのがうまい」とか「あの人はいいヨモギを取ってくる」とか、地域の腕自慢みたいな人がいるんですよね。

この人はこの場所にいていいっていう居場所になる。お金を稼ぐかどうかとは関係ない地域のコミュニティだなと思います。

――なるほど。子どものいない私は「PTAは非効率」って話ばかりを聞いているので、そういう捉え方もあるんだなと思いました。

非効率は非効率。大きな役は不労所得ある人しかできないよね?って思う(笑)。ただ、日頃手伝えない人が、年に1回1時間だけ、おしゃべりしながらベルマーク集めみたいな非効率な作業をやることで、ほんの少しだけ地域の人と繋がれるっていう面もあったり。あと、実際に大事なところをPTAが担っていたりしますからね。

地域のコミュニティやPTAっていうのは、社会の縮図感があるなという気がしていて。昔とはそこにいる人が違うのに、社会のデザインが変わっていない。大きく変わるためには、誰かの無償労働が必要、みたいなことになっている。

――戦後、良くも悪くも女性の無償労働で支えられてきたものがたくさんあるんだなというのは、この連載をしていても感じます。

地方で女性が活躍できる場所ってなかったけど、地域は女性が入って責任ある立場になりやすい場所。そういう場所にいた忙しそうなお母さんを見て育って、今は良かったと思っています。

友だちから「あっこちゃんちのお母さんすごいね」って言われたり。やっぱりそれは自慢でしたね。

【紫原明子さんプロフィール】

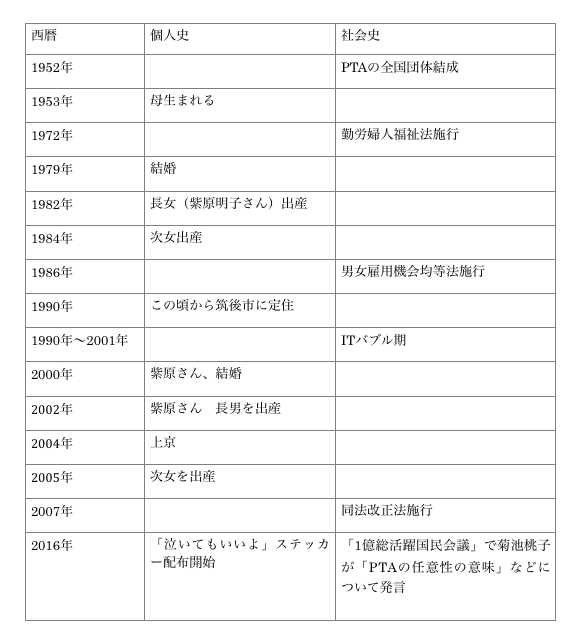

エッセイスト。1982年福岡生まれ。高校卒業後、音楽学校在学中に起業家の家入一真氏と結婚。31歳で離婚し、現在は2児を育てるシングルマザー。著書に、離婚後30代で初めて“社会人デビュー”した顛末などを書く『家族無計画』(朝日出版社)、離婚を経験した親子のストーリーを聞き取った『りこんのこども』(マガジンハウス)。「泣いてもいいよ」ステッカー(WEラブ赤ちゃんプロジェクト)の呼びかけ人でもある。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.