akane

2019/10/18

akane

2019/10/18

――この連載でインタビューしてきた女性の中で、紫原さんは私と一番年齢が近いです。以前から、紫原さんにじっくりお話を聞いてみたいなと思っていました。紫原さんは18歳でご結婚されて、その後上京されていますよね。当時ご両親から、なにか言われたりしました?

紫原:反対されたりとかは全然ないんですよね。両親と仲が良かったし、子どもがしたいことを何でもさせてくれる家でした。「世間体が」とか言われたことは一回もない。私もしっかりしたタイプだったので心配されることもなく。

――どんなご両親だったのでしょう?

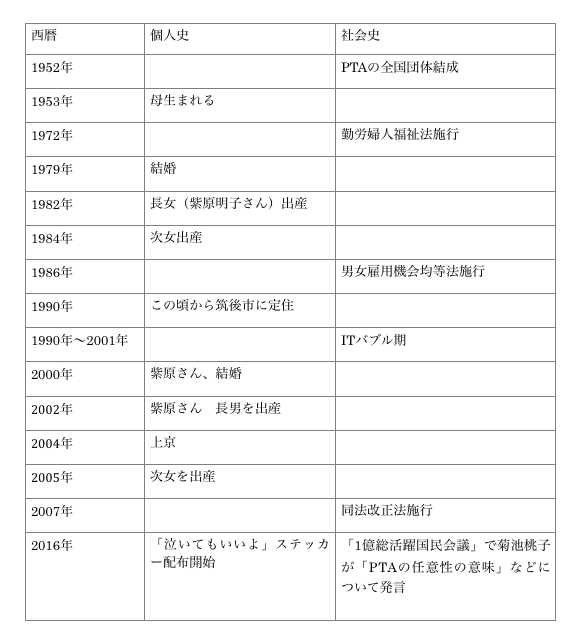

母は1953年11月28日生まれです。父はずっと鹿島建設の現場監督をしていた人で、現場が終わると次の現場へ移るから引っ越し続きの生活。

お見合いのとき、父は北海道にいたみたいです。そのまま北海道で新婚生活かと思ったら、佐賀の伊万里に赴任して、そのあとは九州を転々と。定住したのは私が小学校2年生のとき、両親の実家がある福岡県筑後市でした。

母は28歳で私を生んで、その2年後に妹が誕生。

――実家同士が近かったから、その縁でのお見合い結婚?

家は近所だったみたいですね。でも7歳差があるので、幼馴染みとかではない。母の父は師範学校に通っていて先生になろうとしていたけれど、戦争が終わって農地改革で土地が没収されるから「土地を守らないと」ということで、18、9歳の頃に農家を継いだ人です。そこへ人手がいるってことで祖母が嫁いできた。

おじいちゃんは面白い話をしてくれたりするいいところもあるんだけど、気性が荒くて、かっとなってすぐに怒鳴る。そういう父親を見て育ったので、母は男の人はそういうものだと思っていたそうです。でも、結婚してみたら夫(紫原さんの父)は穏やかな人だった。

――それは良い誤算。

「妻を大事にしてくれる。こういう男の人もいるんだ」って思ったみたい。父は海外赴任も多くて、暇になったらフランスに旅行するとか、粋な人だったんですよね。旅行先で買ってきたロレックスをずっと使ってたり、あとはレディファーストだったり。

――「九州男児」のイメージとは違いますね。

両親の仲がすごく良いから、私は夫婦って仲が良いのがスタンダードだと思っていたんですよね。夫が浮気するとか、そういう心配を何もせずに育った。

とはいえ、大人になった今、母が「あっこちゃんがなにかできるのは全部お父さんのおかげだよ」って口癖のように言うのは、夫婦として素敵だなと思う一方で、福岡的な考え方なのかなと思うこともあります。

――あー、なるほど。

一昨年、母方の祖母が亡くなったんですが、そのときも母が「私が泊まり込みでおばあちゃんを介護できたのは、お父さんが『行ってきていいよ』と言ってくれたおかげなんだよ」と。妻が家を空けるのは後ろめたいっていう考え方が九州は特に根強いから。

――お母さんは、結婚前にお仕事をされてたんですか?

母は理系の人で、染色工場で働いていたそうです。結婚で退職。母と私が似ているのは、結婚して子どもを生んでから「私の使命はこれだな」って気づいたことだと思う。

――紫原さんは、20代を専業主婦で過ごしたあと、31歳でシングルマザーになって働き始めた経緯を『家族無計画』の中で書いてらっしゃいますよね。すごく面白い。

母の場合、父の転勤先を転々としていたときも、その各地で地域の仕事とかいろいろやっていました。

たとえば、私がまだ2~3歳の頃は長崎県の上五島という島に住んでいたんですけど、そこで読書会を開いてました。その島にいい司書の先生がいて、「子どもにとって読み聞かせってすごく大事なんだな」って気づいたって。

――子どもを集めて、みたいな読書会ですか?

そうですね。定住した筑後でも同じように読書会を開いて、学校の授業に組み込んでくださいって要望していました。授業が始まる前の30分間で、地域のお母さんたちが読み聞かせる。その活動をライフワークに。めっちゃアクティブですよね。

――そういう地域との関わりの大切さって、大人になると身にしみるというか。

子どもの頃は、お母さんが地域の人たちとのやりとりの中で頭を悩ませたりしているのを見て、「地元のしがらみって嫌だな」とも思っていたんです。

でも今となっては、それが母のためにも地域のためにも、結果的に父のためにもなっていた。父は退職後、母に感化されてちゃんと地域と交流してますからね。

――お母さんは、そういう交渉ごとが得意だったんでしょうか?

いえ、決して器用なタイプではなくて、思ったことは言わずにいられない人。そして、住む先々でいろいろ引き受けちゃう。上五島と諫早では読書会、佐世保では化粧品の訪問販売員、定住した筑後ではPTA会長、民生委員もやってたし、英語教室を開いて、男女共同参画会議の委員とかも。

――頼まれたら引き受けちゃう?

父は母に「頼まれても政治家には絶対なるな」って言ってましたね(笑)。色々大変なことになるから、と。うちの家訓は「政治家と芸能人にはなるな」。

――ちなみに紫原さんは、お母さんが読み聞かせをやっていたことでの影響はありました?

正直言うと絵本は嫌いだったんですよね(笑)。

――「母の読み聞かせの影響で本が好きになって、今はエッセイストに」っていう流れだときれいにまとめられたのに(笑)

読み聞かせをしてくれたから小さい頃から字を読めたっていうのはあると思うんですけど、絵本って事件が起きそうで起きない。起承転結がない感じにモヤモヤしてしまって。あと不条理だし。

――言われてみれば確かに。

俯瞰して考えてました。「なぜ子どもは本を読まないといけないのだろう」「ここから何か教訓を得ないといけないのだろうか」と。あらためて子供の頃の写真を見ると、いかにもそういうこと考えてそうな顔してます。

――そういう話を聞くと、子どもを子どもだと思って舐めてたらいけないなあと思う。

だけど大人になって、松谷みよ子さんの『ちいさいももちゃん』とかすごく大好きになりました。めっちゃ心地良いと思う文章のリズムがあって、そういうのは自分の中に刻まれているものがあったのかな。

【紫原明子さんプロフィール】

エッセイスト。1982年福岡生まれ。高校卒業後、音楽学校在学中に起業家の家入一真氏と結婚。31歳で離婚し、現在は2児を育てるシングルマザー。著書に、離婚後30代で初めて“社会人デビュー”した顛末などを書く『家族無計画』(朝日出版社)、離婚を経験した親子のストーリーを聞き取った『りこんのこども』(マガジンハウス)。「泣いてもいいよ」ステッカー(WEラブ赤ちゃんプロジェクト)の呼びかけ人でもある。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.