2019/05/27

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

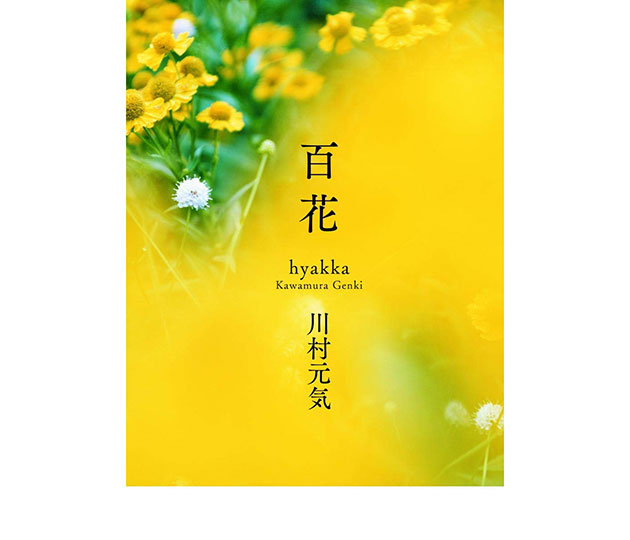

『百花』文藝春秋

川村元気/著

私は、時には百合子になり、失われていく記憶を必死につなぎとめようとした。時には泉になって、記憶を失っていく母から逃げ出したくなった。それぞれの瞳に映る光景が目の前に広がって、胸が押し潰されそうになる。二人の感情が心に流れ込んできて、上手く息ができない。

きっと、これは「疑似体験」なのだ。そう遠くない未来に待ち受ける、大切な人との永遠の別れへの恐怖。いつか、私がこの世界を旅立つとき、拾い集めてきた大切なものを手放していくことへの抵抗。でも、この物語から、私は決して目を逸らしたくない。逸らしてはいけないと、聞こえてくる声がする。

百合子と泉は、たった二人で生きてきた親子だった。一人で泉を生み、育てあげた百合子。身を寄せ合い、互いを支え合うようにして生きてきた二人には空白の一年がある。

泉が中学生のとき、いつものように朝食を作った百合子は忽然と姿を消した。しかし、百合子が失踪して、一年が経ったある日の朝。何事もなかったかのように、百合子は台所に立っていた。まるで、あの日の続きのように。再び生活が始まった二人はあの空白の時間について語ることはない。百合子に何が起き、なぜ泉を捨てたのか?互いに触れようとしない過去の傷は癒えることのないまま、泉は大人になり、就職を機に母と暮らしを別にするようになった。

けれど、泉が結婚しても、元日を共に迎えるという二人の習慣は変わらなかった。

〈わたしの誕生日は誰も忘れないけど、いつも忘れられるのよ〉

元日生まれで、六十八歳になった母がぽつりと呟いた一言。一人で生活している母を誕生日に一人にさせない、泉のやさしさが伝わってくる。

やがて、泉と妻の間に初めての命が宿った頃、百合子の様子に異変が見られるようになっていった。独り暮らしの家から出掛け、帰り道が分からなくなる。折り返しの電話が夜中にかかってくる。料理上手の百合子が腕をふるっていた台所には、焦げた鍋が水に浸かり、到底食べられない量の食パンが置かれている。嬉しさを滲ませていた「子どもが生まれる」という報告も覚えていない。離れて暮らす母から伝わってくる明らかな異変。ついに万引きで捕まった百合子を迎えにいった泉は、祈るような気持ちで病院に行くことを決意する。

すがるような気持ちで訪れた病院で、百合子に下されたのは「アルツハイマー型認知症」という診断結果だった。新しい命が生まれるという未来への希望と、記憶を失いながら死へと向かっていく母。相反する二つの事象の間で泉の心は揺れる。

ヘルパーの助けを借りながら、一人で生活し続けることを選んだ百合子に、「会いに行かなくては」と思うのに、目の前の仕事や日々の暮らしに、どうしても重きはおかれる。何より、おかしなことを言ったり、おかしな行動をとるようになってしまった母にどうしても気持ちを向けることができない。

久しぶりに妻と夕食を作る時間がとれそうな夜。スーパーで買い出しをしていた泉にかかってきた電話は「百合子がいなくなった」というものだった。

どしゃぶりの雨の中、懸命に百合子を探すが、見つからない。小学校の教室でやっと見つかった百合子は、「泉…どこにいたの?」と問い、小学校時代の泉の思い出を唐突に語りだす。百合子の記憶と回線は混乱し、今や泉の子供の頃の思い出の中で生きている。

記憶を失っていく百合子が、最後まで繰り返し語ったのは、あの時、泉を捨ててしまったことへの懺悔。そして、たった二人で生きてきた、二人のたくさんの思い出たち。湖で大きな魚を釣り上げたこと。ハヤシライスと甘い卵焼きが大好きなこと。二人で見た〈半分の花火〉の美しさ。

百合子の中で、より鮮やかに、輝きを増す記憶。そこでは、若き日の美しく溌剌とした百合子と、幼き日の泉が何の不安も憂いもなく、しあわせに暮らしている。

百合子は、大切な記憶だけを握りしめ、旅立つ準備をしていたのだろう。誰にも侵せない二人だけの、百合子が生涯をかけて作りあげた理想の世界では、あの頃の二人が笑っている。

「過ち」を犯さない人なんていないし、誰かを傷つけたことのない人も、傷つけられたことのない人もいない。生きていくうえで必要な経験なのだろうと、少し痛む心を抱えながらも思う。でも、悲しみや辛さに心を支配されない自分でいられれば、揺るぎない強さを持って、愛や光が、いつも私を包んでくれているのだと気づける瞬間が訪れる。

百合子が最後に選んだ世界も、きっと、愛や光にみちた世界であっただろう。そうであって欲しいと、願わずにいられない。

『百花』文藝春秋

川村元気/著