BW_machida

2020/10/19

BW_machida

2020/10/19

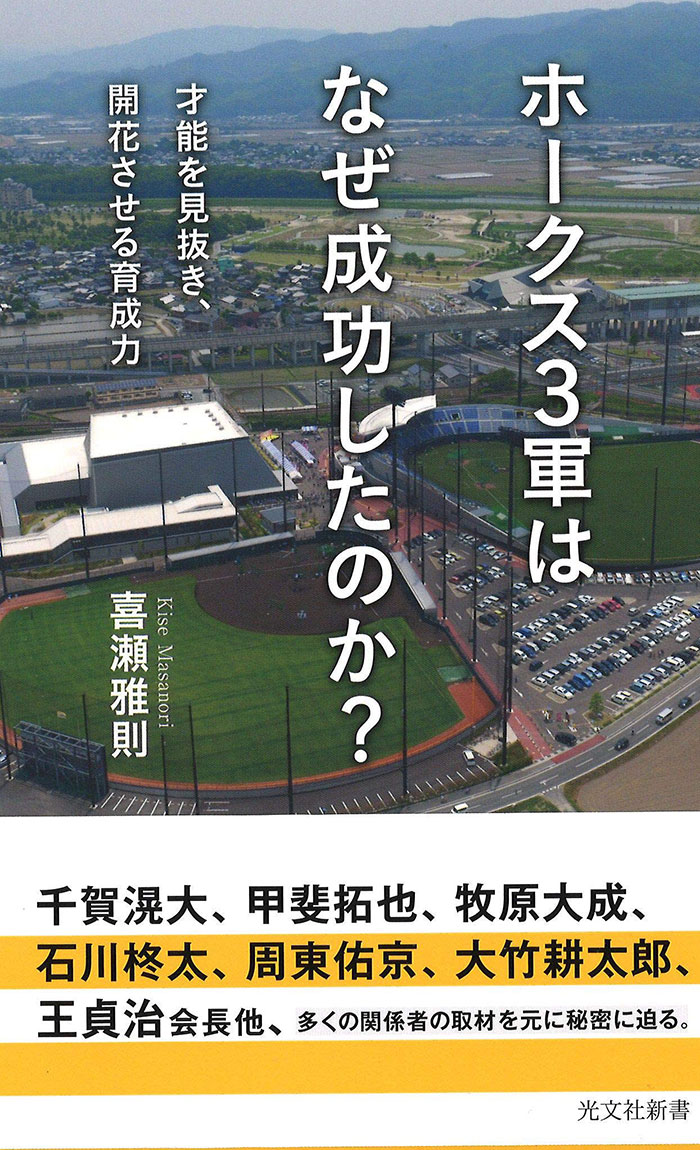

本稿は、喜瀬雅則『ホークス3軍はなぜ成功したのか?』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

熊本・済々黌(せいせいこう)。1879年。年号なら明治12年創立の県立高で、県内屈指の進学校でもある。野球部も春夏通算11度の甲子園出場。1958年(昭和33年)にはセンバツ初優勝。

ホークス3軍の「第3世代」と呼ばれる大竹耕太郎は、文武両道を地で行くこの名門校のエースとして、2012年(平成24年)の2年夏、翌13年(平成25年)の3年春に、大竹は済々黌を甲子園に導いている。

2年夏には、2回戦で鳴門相手に4安打1失点の完投勝利。続く3回戦では、この大会で春夏連覇を達成する大阪桐蔭と対戦、接戦を演じながら、惜しくも2‐6で敗れている。

3年春には、2回戦で常総学院を完封。3回戦では、このセンバツを制した済美高と対戦し、残念ながら1‐4で涙をのんでいる。

名門・早大に進学すると、1年春の東京六大学リーグ戦から登板。1年秋にはリーグ開幕投手を担い、2年春には防御率0・89でベストナインを獲得。

3年ぶり5度目の優勝を果たした2015年(平成27年)の全日本大学選手権では、流通経済大との決勝戦でも5回途中からマウンドに立ち、見事に「胴上げ投手」の栄誉に輝いている。

常に、エリートコースのど真ん中を歩んできたのだ。

しかし、3年になると左肘や左膝など、相次ぐ故障渦に襲われ、そのキャリアに狂いが生じた。最終学年の4年時でも、公式戦のマウンドに復帰できたのは、秋のリーグ戦のみ。

評価を下げた左腕に、プロ側からの積極的なアプローチはなかった。

「普通に考えれば社会人。ウチの大学ならばそうなんです。(当時の早大・高橋広)監督からも勧められました」

卒業を前に、進路を巡っての家族会議を行ったという。スマホを使って、テレビ電話でつなぎ、顔をお互いに見ながら話し合ったのだという。それも、現代風の一コマだ。

両親が、口をそろえて、大竹に対して「こっちの方がいいよ」と、プロ入りの意思を尊重してくれたというのだ。

やりたいことを、やりなさい――。

「プロに行けそうだった先輩が、社会人に行って、しぼんだ先輩もたくさん見ました。そうなって、人生は後悔しないのか。社会人に行って、プロに行っておけばよかったというのはあっても、プロに行って、社会人に行っとけばよかったという順序はないですよね? ずっと働けたのに、というのはないと思ったんです」

「例えば、何とかガスというところで野球をやる。でも、僕はガスには興味がない。電機メーカーでも、そのメーカーに興味がない。60歳まで働ける、そういうのは別に必要がないわけです。つぶしが利くように、大学へ行った。大卒というので、ひとつ、どうにかなるじゃないですか。覚悟の上にはなるけど、それが少し、心の支えになる」

「両親が『社会人に行きなさい』と言っていたら、行っていたかもしれません。高校も大学も、自分で決めました。でも初めて、両親が『こっちの方がいいよ』と言ってくれたんです。あまり干渉しない両親なんですけどね。それならば、挑戦してみようと」

いまや、人生は「100年時代」へと変わりつつある。

サラリーマンの定年が70歳、さらには75歳へと延びる時代になってきた。人生が長くなった分、働く期間が増え、それが「半世紀以上」に及ぶことにもなる。

さらに、2018年(平成30年)の東京商工リサーチの調査では、日本で倒産した企業の平均寿命は「24年」。少なくとも、人生で2回は転職する計算になる。

そうすると「仕事」のステージが、いわば、前期と後期に分かれることになる。つまり、人生を「4ステージ」で考えなければならないのだ。

同じ会社に長く勤めながら、社内のキャリアを積み、それに伴って給与が上がり、役職が上がり、退職金を手にし、積み立てた年金で老後を過ごす。それが「安定」と捉えられていた前提は、完全に終わっている。

転職は、当たり前の時代になる。それが、キャリアアップにつながる。むしろ、そうした豊富な経験が、後々、大きく評価されるようになってくる。

早大卒。その肩書は、日本社会において大きくモノをいう。いくら「学歴社会ではない」「社会に出たら実力優先」とは言っても、そのブランド力、OBのネットワークなどを踏まえれば、やはり「早大」という看板は効く。

プロの世界で、勝負をかけてみる。その挑戦が、育成での3年間で終わったとしても「元プロ」という新たな肩書がつく。それは、今しかやれないことを、全力で挑戦してみたという証でもある。それが、また新たな評価になる。

大竹も、一時は「野球は辞めなきゃいけないかもしれない」と、一般企業の就職が頭をよぎったことがあったという。

「企業の年収ランク、見たりしました」

就職活動の雑誌を熟読すると、条件のいい企業なら、早大卒で30代になれば、年収1000万円を超えるような企業すらあったという。

「でも、僕はそこに魅力を感じなかったんです」

やっぱり、プロに行きたい。挑戦してみたい。しかし、今の自分なら、ドラフトの本指名で、下位指名にもかからないだろう。そのことは、自分でもよく分かっている。

「逆に、僕がスカウトの立場なら、4年生のときの僕を見て、指名しようとは思わないですよ。どうやって投げたらいいのか、分からない状態でしたから」

その大竹を、ソフトバンクは継続して調査していた。

熊本・済々黌出身。甲子園にも出たスター投手でもある。

「ウチにとっては地元、そして優秀。セカンドキャリアを考えても、彼なら何でもできるんですよ。十分なメリットを持ち合わせていたからね」

そう語る小川一夫は、3年間の2軍監督を経て、2014年(平成26年)から、再びスカウト室長に復帰。大竹の早大4年時には、室長として3年目を迎えていた。

担当スカウトの山本省吾は、大竹と同じ左腕で、現役時代には近鉄、オリックス、横浜(現DeNA)、ソフトバンクの4球団で、13年間のプロ生活を送り、通算40勝をマークしている。石川・星稜高時代には2年夏に甲子園で準優勝。しかも、同じ東京六大学の慶大出身でもある。

大竹にとっては、自分の“立ち位置”を、誰よりも理解してくれる一人だった。

「ずっと、僕のことを見てくれていたんです。同じ左ピッチャーで、そんなに球も速くない。似たようなものを感じてくれたんでしょうね。大学で調子を落とした中で『それでもウチに』『育成でも』と目をかけてくださっていた。うれしかったです」

それが、スカウトの誠意でもある。金には代えられない部分でもある。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.