ryomiyagi

2020/12/03

ryomiyagi

2020/12/03

「日本はこのままじゃ駄目なんだよ、絶対」

橋爪光博は嘆いていた。

「新型コロナウイルスのワクチンと治療薬がやっと世界中に行き渡って、コロナ禍が収まったのはいいけど、そのさなかに改めて確認された、社会に必要不可欠なエッセンシャルワーカーの待遇改善の必要性には、未だに誰も向き合おうとしてない。特に保育士や介護士の給料なんて、嘘みたいに低いままだ。頻繁に起きてる介護殺人だって、介護士に真っ当な給料が払われて、必要な介護士の数が満たされて、家族にばかり介護負担が押しつけられてなければ、起きずに済むはずなんだ。そもそもこうなっちゃったのは、大赤字の財政をもう何十年も続けて、赤字国債を未来に押しつけ続けてきたからだ。すでに国債の利払いに予算をごっそり持って行かれてるせいで、人の命に関わる予算まで削らなきゃいけなくなってる。こんな状況が当たり前になってるなんて、もはやこの国は異常なんだよ。このままじゃ、待機児童や介護離職の問題なんて解決されないまま、国民全体の生活がどんどん悪化していくばかりなんだよ」

若者の政治離れが叫ばれる中でも、政治を熱く語る若者が絶滅したわけではない。慶稲田大学の政治経済学部を卒業したのち、民間シンクタンクの研究員となった橋爪は、放っておけば何時間でも政治や社会について語るような男だった。

この日、橋爪たちは、地方のテーマパークでダブルデートをした帰りだった。橋爪の恋人は荻野智里、もう一組のカップルは窪木真美と沢本健哉。大学で同じゼミだった四人は、高速道路のサービスエリアのカフェで休憩をとっていた。在学中から橋爪の議論好きは有名だったので、他の三人はあいづちを打つ程度で、ほとんど橋爪に勝手に喋らせているような状態だった。

「政治家が悪いとか官僚が悪いとか、たしかにその通りだよ。でも、はっきり言って国民みんなが悪いんだよ。保育士さんや介護士さんの給料って安いんだよね、かわいそう、だけどその人たちの給料を上げるために消費税が上がるのは絶対嫌だよね……なんてわがままは通らないんだよ」

「まあ、たしかにね」荻野智里があいづちを打つ。

「ただ、やっぱり大部分の国民にとっては、税金が上がるっていうのはきついだろ」沢本健哉が言った。「格差が目に見えて広がってる社会で、自分たちより先に大企業や富裕層に負担を課すべきだって多くの人が思うのは、仕方ないんじゃないか?」

「もちろんその通りだ。所得税も金融所得税も、大金持ちにかかる最高税率をぐんと上げるべきだ。でも、大企業や大金持ちだけに負担させても、今の日本の財政を立て直すには絶対に足りない。それは俺たちも、大学時代にゼミで試算したろ? となるとやっぱり、日本は高福祉高負担の国にシフトするしかないんだよ」橋爪光博は熱く語った。「少子高齢化が進み続けて打開策もまるでない現状を直視せずに、闇雲に経済成長を続けるとか、赤字国債を垂れ流し続けてる現状を直視せずに消費税は下げて福祉は充実させろとか、与党も野党も言ってることがめちゃくちゃだ。どうして、世界中のどこにも成功例がないような国作りをしようとしてるんだ。高福祉高負担にはちゃんと成功例があるんだ。北欧が真っ先に例に挙げられるけど、それ以外にも『日本よりは高福祉高負担』っていう国なら、ヨーロッパを中心にいくつも挙げられる。どう考えても、ちゃんとしたお手本がある王道の成功例を目指すべきだろ。少なくとも、王道の成功例を目指す政党が一つもないっていう現状はおかしいだろ」

「まあ、たしかに、増税を明言する政党は一つもないよね」

窪木真美がうなずいた。橋爪光博はなおも興奮気味に語る。

「増税を明言できないのは、当然そんなことをすれば選挙に勝てないからだろう。でも、政治家が目先の選挙に勝つことだけを考えてきた結果、出来上がったのがこのお先真っ暗の状況だろ? 国政選挙の投票率がせいぜい五割ちょっとっていう現状は、与党にも野党にも期待できないってあきらめてる有権者の多さを物語ってるんだろう。ただ、そもそも棄権が多すぎる国民の側にだって、おおいに問題があるんだよ。政治に関心がないっていうのは、現実を直視してないってことだ。未来に対する責任を放棄してるってことだ。そんな大人じゃダメなんだよ。はっきり言って、この国の大人たちはみんなダメなんだよ。でも政治家はみんな票が欲しいから、ダメな国民を叱れないんだよ」

橋爪は、眉間に皺を寄せ、遠くを見つめながら言った。

「今のこの国には、国民全員をガツンと叱れるような政治家が現れなきゃいけないと思うんだよ。従来の政治家みたいな『私に清き一票をお願いします』なんてスタンスじゃなくて、『俺様を当選させないとお前らはダメになっていく一方だぞ!』ぐらいのことを言い放つ、そんな政治家を出現させられないものかな」

「いや~、そんなのはさすがに無理だろ」

沢本健哉が苦笑した。しかし橋爪光博は、じっと考え込んでいた。

「どうしても無理かな。何か方法はないものかな……」

*

それから数年後。

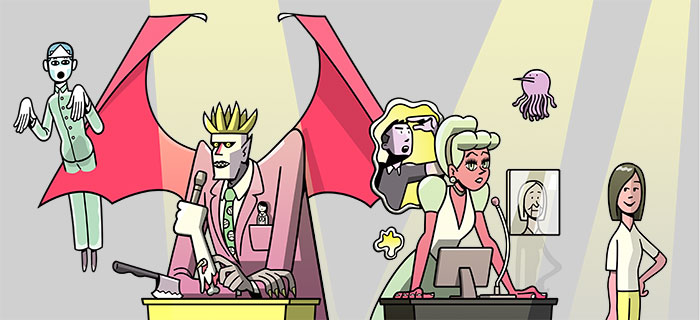

「それでは、悪魔党党首、サタン橋爪さんの政見放送です」

事務的なアナウンスの後、テレビの画面が切り替わった。

「ふはははははは!」

高々と逆立った髪型と、真っ白な肌に紫の隈取り風ラインが入ったインパクト絶大な顔面、そしてどこかチープさの漂う大仰な悪魔の衣装は、NHKの政見放送の殺風景なスタジオの中で浮きまくっていた。

「西暦二〇九九年七月、この世界に悪魔が復活する!」

サタン橋爪は、カメラを睨みつけ、片頬をつり上げながら言った。

「一九九九年に恐怖の大王が降臨するという、ノストラダムスの大予言を覚えている者もいるだろう。実はあれは、百年ずれていただけで真実だったのだ。今世紀末、この世界は悪魔によって支配される。そして、ちょうど日本の地下深くに悪魔の肉体と魂が眠っているため、我らの同胞の悪魔たちは、まずは日本の人間どもをむさぼり食って復活することになるのだ。貴様ら日本人は今世紀末、真っ先に我々悪魔の食料になるのだ。残念だったな、ふはははは!」

高笑いをしたサタン橋爪が、そこで声のトーンを落とす。

「しかしどうだ。この日本の人間どもが、果たして今世紀末まで、悪魔の食料にふさわしい、生きのいい状態でいられるだろうか? 高齢化が進み、どんどん子供が減り、活力が失われ、今世紀末にはすっかり没落しているようでは、我々悪魔が困るのだ」

カメラに向かって、眉根を寄せて語りかけた後、再び声を張り上げる。

「そこで我々悪魔党は、この日本の人間どもが今世紀末まで活力と人口を維持できるように、次のような提言をする! 今まで愚策を重ねてきた人間ども、心して聞くがよい!」

カメラに向けて指を差し、サタン橋爪が語りかける。

「まず、保育士や介護士の給与を全産業平均並みに引き上げる代わりに、その財源として税金も徹底的に上げる。増税は痛いとか苦しいとか、そんな泣き言に耳を貸すつもりはない。なぜなら我々は悪魔だからな。ふはははは!」他の政治家には絶対に言えないことを、サタン橋爪は簡単に言ってのけた。「いいか、今増税することによって貴様らが感じる痛みや苦しみというのは、貴様らが今まで増税を避け続けてきたことによって、低賃金の保育士や介護士、そして将来世代にまとめて押しつけてきたものだったのだ。その無責任さを少しは恥じるのだ、この愚民どもが!」

爪の尖った指を突き立てた後、サタン橋爪はカメラに向かって一気に語る。

「金持ちから税を取れと庶民どもは言うだろう。たしかにその通りだ。もちろん我々は、所得税の最高税率をぐんと上げ、最高税率が不当に低く設定されている金融所得税は所得税と一本化することで、株で儲ける大金持ちの優遇をやめ、法人税も上げ、富裕税も設けるつもりだ。しかし、そうやって大金持ちから取れるだけ取れば、財政赤字を解消できると思ったら大間違いだ。それだけでは全然足りないのだ! すでにさんざん放漫財政を続けてきたせいで、消費税も上げなければ財政は立ちゆかないのだ。毎年一、二パーセントずつ上げるしかないのだ! 今までに積み上げてしまった巨額の借金があるのだから、将来的には二十パーセントを超えるような消費税率を課せられても、貴様らに文句を言う資格などないのだぞ! それを自覚しろ、この愚か者どもめ!」

カメラを睨みつけた後、少し声のトーンを落ち着かせる。

「我々は悪魔として、この国の人間どもを客観的に見ることができる。その立場から貴様らに伝えよう。この国はもはや、北欧式の高福祉高負担国家を目指すしかないのだ。福祉や社会保障をしっかり整えて維持していく代わりに、税金もしっかり上げていかなければならないのだ。選挙期間中でも、増税するしかないのだと国民に対してはっきり表明する政治家が必要なのだ。ところがどうだ? 我々のような真っ当な財政再建策を正々堂々と語る政党が、今まで一つもなかったのだぞ。そのことの方が間違いだったとは思わないか? 私に言わせれば、従来の政治家どもの方が、我々悪魔よりもよっぽど悪質だ。そして、そんな政治家どもを低い投票率で信任し、将来世代がどんなに苦しもうとも我関せずの態度を貫いてきた貴様ら愚民どもの方が、よっぽど悪辣だぞ!」

低い声でカメラを指差し、サタン橋爪はたたみかける。

「税金が上がることがつらいか? じゃ、果たして北欧の人間どもが苦しんでいるか? 税金を払った分がきちんと行政サービスで返ってきている実感があるから、日々の生活の苦しみは日本よりはるかに軽いのだ。今世紀末の日本のことを真面目に考えるなら、我々に投票するしかないのだ!投票しない奴らは悪魔以上に悪なのだ! いいか、比例区は『悪魔』と書くのだ、人間ども!」

高らかに語りかけた後、付け加える。

「ああ、といっても、悪魔という漢字は難しいから、投票用紙に書く時はひらがなやカタカナでもいいぞ」

サタン橋爪は『悪魔』『あくま』『アクマ』と三種類の表記が並んだボードを、きちんと見やすいようにカメラに向けて立てた。そして、最後にニッと笑顔を見せたところで、青いバックと白いテロップの無機質な画面に切り替わり、「以上、悪魔党党首、サタン橋爪候補の政見放送でした」と事務的なアナウンスが流れた。

「さあ、VTRをご覧いただきましたけど、これまた風変わりな政党が出てきましたね。悪魔党ということで、ご覧の通りメイクも衣装もすごいですよ。まあ、今までも国政選挙や都知事選なんかでは、色々と変わった候補者や政党が出てきたこともありましたけど、ここまで作り込んできた人たちはさすがに今までもいなかったということで、にわかに注目を集めてますね」

ワイドショーの司会者が、薄笑いを浮かべながら背後の大画面を指し示した。そこにはサタン橋爪の、真っ白なベースに紫のラインが入った毒々しい笑顔の静止画が映っている。

「まあ、泡沫候補なんて言われてますけどねえ」

コメンテーターの男性弁護士が冷めた口調で言った。一方、隣の女性タレントが好意的に語る。

「でも、私は面白いなって思いました。『人間ども』とか『愚民ども』とか、そういう言葉遣いはするけど、ひどい差別みたいなことは言わないし」

「たしかに、特定の団体や国籍の人を狙い撃ちにするような言動はありませんよね」その隣の女性作家もうなずいた。「高飛車な言動は、あくまでも選挙権を持つ私たち全員に対して、平等に向けられてますよね」

「そう、あんな見た目ですけど、言ってることはすごくまともなんですよね。高福祉高負担の国を目指すっていうのは、他のどの党も言ってないですもんね」

女性タレントが大きくうなずいた一方で、男性弁護士は冷めた口調だった。

「でも、消費税が上がるっていうのは、やっぱりみんな嫌だと思いますけどねえ」

そこで司会者が、台本通りに進行する。

「まあ、それぞれ意見があるところですが、そんな悪魔党の候補者の正体がいったい何者なのか、実はこれ、すでにネット上ではばらされちゃってるんですよね?」

するとアシスタントの女性アナウンサーが、これまた台本通りに答えた。

「そうなんです。その辺のことも含めて、党首のサタン橋爪さんに単独インタビューをしてきましたので、こちらをご覧ください」

画面が切り替わり、インタビューの映像が流れる。会議室らしき殺風景な部屋で、アシスタントの女性アナウンサーが、サタン橋爪と向かい合って座っている。

「どうも、よろしくお願いします」

女性アナウンサーが挨拶すると、サタン橋爪は高笑いで答えた。

「ふはははは、よろしく」

「まず、単刀直入にお聞きしますが、サタン橋爪さんって、本名は橋爪光博さんとおっしゃるんですよね?」

女性アナウンサーがいきなり踏み込むと、サタン橋爪は「ぬっ?」と焦ったような声を上げた。

「慶稲田大学政治経済学部を卒業した後、民間シンクタンクに勤務して、参議院の被選挙権が得られた今年になって立候補した、本当は茨城県出身の三十歳男性ですよね?」

女性アナウンサーの質問に、サタン橋爪は咳払いをしてから答えた。

「ああ、うむ、よく調べたな。しかしそれは、世を忍ぶ仮の姿だ」

すると、女性アナウンサーがさらに踏み込んだ。

「あのお……正直、そのキャラも、ドェーモン閣下のパクリですよね?」

「あっ、ちょっと、それ言っちゃう?」

悪魔という肩書きで有名になった第一人者にして、近年はコメンテーターや相撲解説者としても人気の高い、ハードロックバンド「念怒魔II」のボーカルの名前を出されて、サタン橋爪の声が裏返った。それを見て、スタジオの出演者たちが吹き出した様子がワイプに映る。

「パクリとは心外だ。私は約十一万歳だが、たしかドェーモン閣下とやらは、十万歳ちょっとだったな? 彼より私の方が年上なのだ」サタン橋爪は言い返した。「あと、たぶん彼と私は、魔界の中でも出身地が違うのだ。彼のことはあまりよく知らないし、彼も私のことはよく知らないだろうし、だからその……」

サタン橋爪は、少し言いよどんだ後、やや声を落とした。

「ドェーモン閣下とのつながりに関する質問は、先方に迷惑がかかってはいけないから、あまりしないでもらえると助かる」

またスタジオメンバーが大笑いする様子がワイプに映る。

「だから、やっぱりパクリってことですよね?」女性アナウンサーがつっこむ。

「パクリではないと言ってるだろうが!」

サタン橋爪が声を張り上げた。とはいえ本気で怒っている様子ではなかった。

「パクリではなく、同じことを言っているだけだ。そもそも、年齢が十万歳を超えていることに関しても、世を忍ぶ仮の姿があるということに関しても、悪魔として本当のことを言ってるんだから、内容が同じでもしょうがないではないか。貴様が言ってるのはあれだぞ。有袋類のコアラやウォンバットが、母親のお腹の袋の中で赤ちゃんを育てているのを見て、『カンガルーのパクリだ』って言ってるようなものだぞ」

二秒ほど間が空いたところで、サタン橋爪が首をひねってつぶやいた。

「……ん、いや、それはちょっと違うかな」

スタッフが吹き出す声がマイクに入る。ワイプには手を叩いて笑うコメンテーターたちが映る。

「ところで、選挙活動の方法も独特のようですね」

女性アナウンサーが話題を変えると、サタン橋爪は雄弁に語り出した。

「ああ、我々は選挙カーは使わん。これは他の候補者たちに言いたいのだが、夜勤の仕事に就いている人間どもが、選挙カーでどれだけ苦しむか分かっているのか? 連日の選挙カーのうるささによって昼間に眠れず、睡眠不足に陥った夜勤労働者が、夜道を車で通勤する途中に眠気に襲われ、交通事故を起こし死亡する――なんて事例は、すでに相当数起きていたのだとしても、本人が死んでいては居眠りの詳細な原因など判明することもない。要は、選挙カーを用いた選挙活動のせいで、すでに死人が出ている可能性も、今後何人も死ぬ可能性も、おおいにあるのだぞ」

サタン橋爪は、真っ白な眉間に皺を寄せながら語った。

「選挙公報と政見放送という手段は全員が平等に使えるし、まして今はインターネットも使えるのだ。夜勤労働者の健康を損なう選挙カーなど使う必要はない。なぜそんなことが他の議員の口からは言えんのだ。選挙カーを使わなければ、ウグイス嬢も雇わずに済むしガソリン代もかからない。選挙にかかる費用は一気に安くなるのだぞ。選挙に金がかからなければ政治に金がかからなくなる。そうなれば政治と金を巡るスキャンダルもなくなるのだ。――もっとも、選挙カーがなくなると、目が不自由な人間たちが各候補のことを知る機会が狭められると懸念する者もいるかもしれない。だが心配することはない。今までに比べて圧倒的に選挙費用が削減できるのだから、浮いた金で点字や音声データを使った選挙公報を従来よりはるかに充実させられる。はっきり言って、いいことずくめなのだ。むしろ我々のような選挙活動しかできないルールに変えるべきなのだ」

サタン橋爪はそこから一気に語った。

「とにかく我々は、選挙カー一つに関しても、それによって本当に苦しむ人間がいないか、常に弱く儚い人間の声に耳を傾けることを心がけている。強い人間が栄えるために弱い人間が犠牲になる事例を、限りなくゼロに近付けるのが我々の姿勢なのだ。――経済成長を闇雲に目指すという国の政策は、結局金持ちを利するだけで貧者をより苦しめるというのは、近年の日本の様子を見れば明らかであろう。かといって、税金は減らすが福祉を充実させるなどというのは、はなから無理だ。消費税をはじめ、額面上は税率がぐっと上がるが、保育士や介護士に全産業平均並みの給与が支払われるようになり、それによって介護士も保育士も必要な人数が確保できるようになり、結果的に待機児童も介護離職もなくなる。さらにその方向で政策を進めれば、教育費や出産費用も完全に無料化できるだろう。決して理想論ではない。すでにそのような社会は、北欧をはじめとした国々で何十年も前から実現されているのだ。もちろんすべてを真似ればいいというものではないが、その手本にのっとって日本を作り変えていくしかないと、我々は考えておるのだ」

長く語ったサタン橋爪に、女性アナウンサーが薄笑いを浮かべて質問する。

「なんか、それだけ聞いてると、すごくいいことを言ってるように聞こえますけど、そこまでして日本をいい国にしたところで、どうせ今世紀末に悪魔が復活して、人間をみんな食い殺しちゃうんですよね?」

「ああ、その通りだ」サタン橋爪はにやりと笑ってうなずいた。「しかし、それまでに人間たちの活力が失われては、我々の同胞の食糧事情も悪化するものでな。だからこうして、世紀末まで貴様ら日本の人間どもが元気でいられるように、政治の世界に飛び込むことにしたのだ」

「面白い屁理屈ですね」

「屁理屈ではない。本当なのだ!」

「というわけで、今日はどうもありがとうございました」

「あ、もう終わり?」

「もう撮れ高は十分ですし、一つの政党ばっかり取り上げるわけにもいかないんで」

「ああ、そういうもんなのか……」

サタン橋爪は一瞬慌てた様子を見せたが、すぐにカメラを指差して高笑いした。

「さらばだ! ふははははは!」

――そこで、映像がスタジオに戻った。

「いやいや、面白いねえ、あの人」

「人じゃないですよ、悪魔です」

司会者と女性アナウンサーのやりとりに、またコメンテーターたちの笑いが起こる。こなれた様子の女性アナウンサーは、さらに付け加える。

「ちなみに、朝の番組でコメンテーターをやってるドェーモン閣下にも、先ほど番組終わりでこの映像を見ていただいたんですが、次のようなコメントをいただきました。『我が輩も彼のことは知らないが、こっちも著作権云々を言うつもりはないから、好きにやったらいいんじゃないか』とのことです」

「さすが閣下、懐が深いね」

司会者は笑ってうなずいた。元々政治問題に鋭く切り込むようなことはなく、むしろ芸能スキャンダルなどの話題の方が生き生きとするタイプの司会者だったが、悪魔党のことは面白がることに決めたようだった。

「まあ、選挙期間中の報道は各党平等にやらないといけないんですが、こういうのはまだいいんですよね?」司会者はスタッフにちらっと目をやった。「うん、とにかく、今後も注目していきましょう。それじゃ、いったんCMです」

(第2回につづく)

著者:藤崎翔(ふじさきしょう)

1985年茨城県生まれ。高校卒業後、6年間お笑い芸人として活動した後、2014年『神様の裏の顔』(受賞時「神様のもう一つの顔」を改題)で第34回横溝正史ミステリ大賞受賞。著書に『指名手配作家』『OJOGIWA』『あなたに会えて困った』ほか、テレビドラマ化された「おしい刑事」シリーズなど。なお、2020年、コロナ禍で経営危機にあったお笑い用劇場「新宿バティオス」を救うべく命名権を290万円で購入し、「新宿バティオスwith 年収並みの命名権を買っちゃったから小説が売れないと困る藤崎翔」と名付ける。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.