akane

2018/12/21

akane

2018/12/21

大崎麻子さんの著書『女の子の幸福論』を、学生時代に読めたらどんなに良かっただろうと思う。グローバルな視野、経済的な視点、ジェンダー問題への率直な姿勢。3つを兼ね備えた大崎さんは、若者に対していつも優しい。元国連職員で「女性のエンパワーメントのプロ」と称される彼女に、「母の話」を聞いた。

――大崎さんのお母さんは、どんな人でしたか?

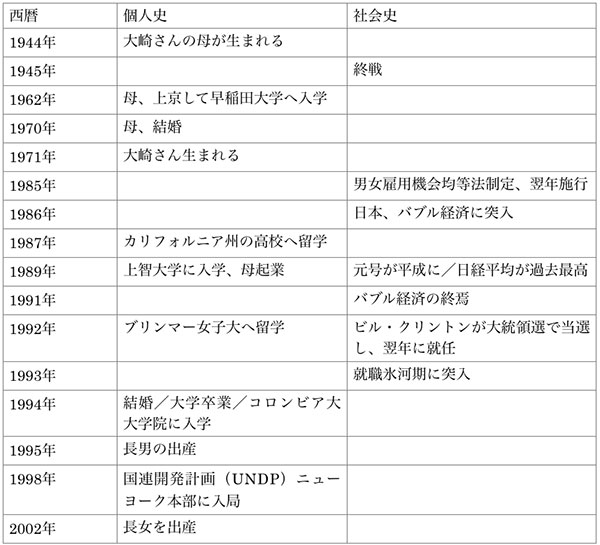

母は1944年3月生まれです。祖父は、母が祖母のお腹にいるときに出征して南方で戦死したので母は戦争遺児、祖母は当時でいう「戦争未亡人」でした。当時はそういう子どもがたくさんいた時代です。

――出生地は?

愛媛県の松山市。祖母の兄が紳士服店を営んでいて、祖母はお針子(仕立屋に雇われて衣服などを縫う女性)で生計を立てて母を育てました。母は面白い人で、どんな人とでも仲良くなるタイプ。今でも、大企業の社長さんでも外国人でも飲み屋で会う人でも、誰とでも気さくに話す人です。そして、正義感に溢れる人。それは家が道後の歓楽街のそばで、体を売って生計を立てる女性とか、いろんな人を間近で見て育ったからかもしれません。

勉強が良くできたようで、夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台になった松山東高を卒業して、上京して早稲田大学教育学部に入りました。母一人、子一人で育って、自立心がすごくあったんじゃないかな。母が中学生のときに祖母が乳がんになって、「天涯孤独になるかも」という気持ちが強かったと思う。大学の授業料も、家庭教師などのアルバイトを掛け持ちして自分で払っていたと思います。

――就職は?

当時はまだ、男女雇用機会均等法(1985年制定)より20年近く前。女性の総合職はほぼ存在しない時代です。当時は父親がいないことが大きなハンデだったこともあり、小さな広告代理店に就職。働きながら、宣伝会議のコピーライター養成講座の受付もして、受講料を免除にしてもらって勉強し、その縁で、大手食品メーカーの広告制作室に転職したそうです。1年ちょっと働いたところで、結婚。父と母は大学のジャーナリズム研究会というサークルで出会ったのですが、同じ研究会の男子学生は大手の新聞社やテレビ局に就職が決まっていったそうですは。。新聞社に就職することになった父が最初は地方の支局勤務だったこともあって結婚を機に退職しましたが、その後も当時の同僚とは連絡を取っていました。

――大崎さんが生まれたのが1971年ですね。

はい。3年後に妹、6年後に弟が生まれて、当時住んでいた千葉に祖母を呼び寄せて一緒に住んでいました。父は日曜日しか休みがなくて、毎日タクシーで深夜2時過ぎに帰ってくる。仕事って言っていたけど、付き合いの麻雀も多かったんじゃないかな(笑)。子どもと顔を合わせるのは日曜だけでしたが、日曜は必ず家族全員で夕食を食べる習慣がありました。

――3年ごとの3人きょうだいだと、子育て期間が結構長いですよね。

そうですね。母は家庭を第一にしながら、フリーでコピーライターを続けていたようです。父の転勤で盛岡に引っ越した時には、地元の広告代理店を探して履歴書を送理、単発の仕事をしていたようです。父の仕事は時間が不規則だったので、フルタイムでの就業は無理。それに、母子家庭で育ったので「普通の」家庭を作りたいという気持ちが強かったそうです。でも、。と私が大学に入学した1989年に、母は40代で起業するんですよ。

――今だと珍しくないと思うのですが、当時も主婦の起業はあったんですね。

五反田のビルの一室を借りてマーケティングの有限会社を1人で始めて、市場調査や商品開発をしていました。その頃、家族は鎌倉に引っ越していましたが私は都内の大学に通っていたので、ときどき母を手伝って、テープ起こしをしたり、グループインタビューのお茶出しをしたり。家のことは、母の代わりに祖母がしてくれていました。

思い出したけれど、母はその数年前に、広告代理店で契約社員として働いていました。当時、女性市場というものが注目され始め、母の生活者・主婦としての視点を強みになった。そこから市場調査やマーケティングに携わるようになったそうです。でも、そのときが一番大変そうだった。私も思春期で母に反抗していたので、帰宅した母が「ちょっとぐらいお皿を洗ってくれたっていいのに」って言うのに、「勝手に働きに行ってるくせに」って返したり。今なら母の気持ちがわかりますよね。自己実現と家計や教育費のために一生懸命働いていたんだと思います。

――進学や就職について、なにか言われたことはありましたか?

私は中学1年生の頃からずっと、上智大学に行きたいと思っていたんです。母がアメリカの映画や音楽が好きで、その影響で私も憧れていました。当時の子どもがみんな読む伝記シリーズでアルベルト・シュヴァイツァー博士を知ってお医者さんになりたいと思っていたことも。偶然、当時住んでいた家の近くにスイスから女性の研究者が来たことがあって、彼女がシュヴァイツァー博士の元で働いたことがある人だったんです。

母はそれを知って、彼女を家に招いてくれました。かたことの英語でおもてなしをして。それが強烈な体験で、「英語を喋れるようになりたい」と心から思いました。当時、「バイリンギャル」って言葉が流行っていたこともありますね。英語を喋るキャリアウーマンの女性たちがみんな上智を出ていました。

――留学もされていますよね。

高校でアメリカ・カリフォルニア州に1年間留学しました。当時はまだ高校留学が未知の世界で、母は周囲から「ドラッグを勧められるんじゃないか」「妊娠して帰ってくるんじゃないか」っていろいろ言われたみたいですね。友達の中には「女の子が留学なんてとんでもない」と言われて諦めた子もいました。旅立つ私を「これでもう一生会えないかもしれない」という覚悟で飛行機を見送ったそうです。

――大学時代は、どこへ留学されたのですか?

ペンシルバニア州のブリンマー・カレッジです。女子大で、卒業生には津田梅子もいます。リベラルアーツを教育している素晴らしい大学で、哲学を学びました。母が遊びに来たとき、一緒にNYのエンパイアステートビルにのぼって、「マンハッタンすごい! 将来ここで働きたい!」って宣言したのを覚えています。でもこの後すぐ、母との関係が大変になるんです。

――ずっと応援してくれていたのに。

当時ちょうどビル・クリントンが大統領選に出ていて、女子大出身のヒラリーは女子大を巡って講演していました。女性のキャリアや政治参画の必要性がアメリカでしきりに言われていた頃です。そんなムードの中で、留学の最後、卒業する頃になって私が「結婚する」と言い出して。母は「とんでもない」って。ここまで一生懸命勉強して留学もして、今は男女雇用機会均等法もあって女性も働けるのに、なぜ結婚という「束縛制度」に入るの?って。

――「結婚という束縛制度」は、わかる気がします。

父と母は大学で同じジャーナリズム研究会にいたから、議論好きで、家の中でもしょっちゅう社会問題についてやりあってました。そうやって対等に議論はするけど、一方で性別役割分業はきっちり。社会的な立場としては母のほうが弱いのだろうなとは子ども心に感じていて。当時、大卒の女性たちの間では、桐島洋子さんや雑誌『MORE』が提唱するように、妻だけ、母だけというのはダメで、女性の自己実現が大事だという意識があったようです。母自身も、母子家庭で育ったので女性が経済的に自立しておくことの重要性がわかっていました。でも、同時に、父が働き母が家庭を守る「普通の家庭」への憧れもあったので、そのへんが葛藤ではあったけど、母が自分で導き出した最適解が、フルタイムで企業で働くのではなく、フリーランスで働き続けることであり、その先に起業があったのだと思います。

大崎麻子

1971年生まれ。女性のエンパワーメント専門家。元国連職員。上智大学卒業、米国コロンビア大学で国際関係修士号取得後、国連開発計画(UNDP)ニューヨーク本部に入局。大学院在学中に長男、国連在職中に長女を出産。現在はフリーの専門家として、大学、NGO、メディアなどで幅広く活躍。関西学院大学客員教授、聖心女子大学非常勤講師、TBS系「サンデーモーニング」レギュラー・コメンテーターなど。著書に『女の子の幸福論 もっと輝く、明日からの生き方』(講談社)、『エンパワーメント 働くミレニアル女子が身につけたい力』(経済界)。

【後編へ続く】

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.