akane

2019/08/05

akane

2019/08/05

連載時とは名を改めて『教養としてのロック名盤ベスト100』となった「究極の」アルバム・セレクションをご紹介した一冊は、ご覧いただけただろうか。加筆や修正、微調整はもちろん、本という媒体の特性にあわせて準備していた効果も、ぜひご確認していただきたい。本とは、とくに紙のそれは「前後にページを繰りやすい」という優位性を、ネットに対して持つ。記述の随所に、他の項目、他のページへとつながっていく「意味性のネットワーク」を僕は張り巡らせている。ちょうど小説を書くときのように。だから同書を、一種の変わった長篇ストーリーのようにも楽しんでもらえれば幸いだ。

という一冊を書いているあいだじゅう、胸中に去来していたものについて、いまここで「形にしていいよ」という機会を得た。「主観だけ」でアルバムを選ぶ、という作業だ。だがそれが、ここまで骨の折れるものだとは、正直思わなかった。僕の、川崎大助の「個人的なベスト・アルバム10枚」を選ぶ、ということが――。

たとえば深夜に突然、自分の自我に電話をかけて叩き起こしたあげく「ちょっといま、話聞かせてくれるかな?」とかやって迷惑がられる……かのような分裂を経た上で、ようやく選ぶことができたのが、このあとに記す10枚だ。ちなみに僕は、こうしたセレクションをおこなったのは生まれて初めてのことだ。

くわしくは本のほうをご覧いただきたいのだが、『教養として~』の100枚をまとめる際に、僕の主観は一切介在していない。とはいえ、名盤中の名盤が多数集まっているのだから、そこには、僕が「個人的に」強く愛好するアルバムもたくさん含まれていたことは、容易にご想像いただけるかと思う。だからこの稿では、僕の個人的なベスト・アルバムのなかから、同書の100枚に含まれて「いない」ものだけを選ぶことになった。

つまり言い換えると、ここに選ばれた10枚は「僕のベスト・アルバムのトップ10」では決してない、ということだ。『教養』の100枚には入っていない「個人的な裏ベスト・アルバムの10枚」と言おうか。そんな経緯であるため、順位も付けられない……と、ないないづくしのなか選びに選んだのが、これだ。かなり寝起きが悪い、僕の真なる自我が脂汗をかきながらも手にした「これだけは外せない」10枚ととらえていただければ、遠くはない。著者による「ボーナス・トラック」の10枚かもしれない。

米〈ローリング・ストーン〉と英〈NME〉の各500枚のオリジナル・リストに入っている盤は、タイトルのあとにその順位を記した。「-」となっているのは「ランキングしていない」という意味だ。では、いってみよう。

『セッティング・サンズ』ザ・ジャム(1979年/Polydor/英)

Setting Sons – The Jam (1979) Polydor, UK (RS – / NME – ) Genre: Mod Revival, R&B, Rock

本のなかに記したとおり、アメリカ人(RS)が完全無視、イギリス人(NME)が熱く推したザ・ジャムなのだが、なぜかこの第4作はなかった……が、僕は前期の彼らの到達点と評する。邦題「電話のあの娘」で幕を開け、「恋はヒートウェーヴ」のカヴァーで締める、疾風怒濤、息つく暇なしの激情10曲。本作は発表年のNMEアワードでアルバム賞奪取。翌80年に彼らはベスト・グループ賞を受賞。同賞をそのまま81年、82年と連続独占する、という快記録の更新中に電撃解散してしまう。現在の英「旧車会系ロック(僕の造語。元ゾク系のオヤジ連中が旧いクルマを改造しては走り続ける――かのような態度で支持されるロックという意味)」の親玉、モッド・ファーザーのポール・ウェラーが青春のすべてを燃焼させたバンドの最盛期を、僕は、リアルタイムで並走するように聴いた。だから英俳優マーティン・フリーマンなんかと同様、自分もウェラーの精神的な舎弟分だと思っている。

『スウィートハート・オブ・ザ・ロデオ』ザ・バーズ(1968年/Columbia/米)

Sweetheart of the Rodeo – The Byrds (1968) Columbia, US (RS120 / NME351) Genre: Country Rock

ザ・バーズのアルバムは、少なくとも60年代のものなら全部歴史的名作なのだが、僕はやはり、結局のところ、第6作のこれだ。フォーク・ロック期を終え、グラム・パーソンズの大貢献により、カントリー・ロックへと進んだ1枚。ここの「歌の感じ」が、70年代以降のポップ音楽本流に与えた影響は計り知れない(ちなみにフォーク・ロック期は、80年代から90年代インディー勢のネタ帖となった)。ストーンズ「黄金期」後半の盤の数々も、イーグルスも、ティーンエイジ・ファンクラブも、日本の吉田拓郎も、本作のカントリー・ロックがなければ、あったかどうか。聴く人の毎日に寄り添うような「歌」のありかたのアイデアや精髄を、突然に凝縮してしまったような傑作がこれだ。邦題は『ロデオの恋人』だが、「ロデオのかわい子ちゃん」との直訳のほうを僕は好む。

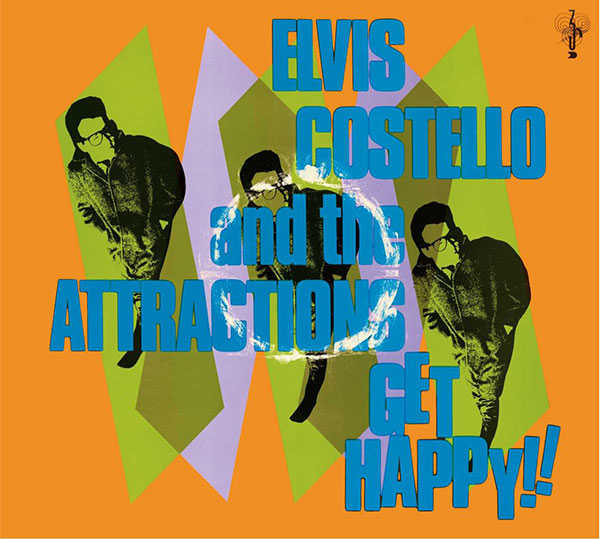

『ゲット・ハッピー!!』エルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズ(1980年/F-Beat/英)

Get Happy!! – Elvis Costello and the Attractions (1980) F-Beat, UK (RS – / NME – )

Genre: New Wave, Soul

歴史的舌禍事件の大失態(酒席の口論なかで、売り言葉に買い言葉のあげく、ジェームス・ブラウンやレイ・チャールズを差別的表現によって侮蔑する文言を口にしてしまう)のせいでアーティスト生命が危機にさらされたコステロが、全面謝罪ののち、文字どおり窮鼠なんとやら、死力をつくして大車輪回転した壮絶なる第4作がこれだ。計48分に全20曲。アナログ盤なら各面10曲ずつ。興奮剤をキメすぎたままどうにかなったが如き、ニューウェーヴ時代の、異形のR&B・ソウル集。精神的にぎりぎりの地点で奮闘する音楽家の切迫感に満ちている。バーニー・バブルスのグラフィック・デザインも切れまくり。関わった全員、まさに一世一代、獅子奮迅の鬼気迫る一品。

『ライセンスト・トゥ・イル』ビースティ・ボーイズ(1986年/Def Jam/米)

Licensed to Ill – Beastie Boys (1986) Def Jam, US (RS219 / NME – ) Genre: Rap Rock, Hip Hop

なぜ〈NME〉は無視したのか? まったくわからない。一瞬俗悪でセクシズムに満ちて馬鹿馬鹿しく、ギャグ満載「のように見える」このラップ・ソングの数々が、ヒップホップ音楽の領域をめったやたらに拡張しまくった。ハードコア・パンクより硬く速く、ヘヴィ・メタルよりも重くマッシヴなトラックの上を駆け抜けるケモノの3匹……と、幸運にもほぼ同世代だった僕は、なにからなにまで、彼らのやることが気になった。がっかりさせられたことは一度もないが、最高の興奮は、この破天荒なデビュー作にあった。

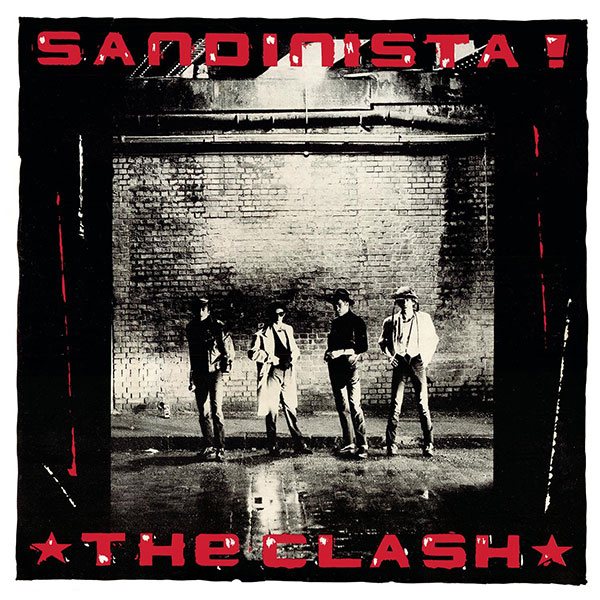

『サンディニスタ!』ザ・クラッシュ(1980年/CBS/英)

Sandinista! – The Clash (1980) CBS, UK (RS407 / NME – ) Genre: Punk Rock, Rock, Reggae, Dub, Calypso, Pop, Jazz, Gospel

残りもの、ではなく(1stと『ロンドン・コーリング』が『教養』の100枚にランクインしていた)、いついかなる場合でも、この第4作が僕にとってのザ・クラッシュのベスト・アルバムだ。アナログ盤3枚組。散漫だとか失敗作だとか言う人もいた。だがレゲエの一形態「ダブ」への入り口を、僕はこのアルバムで得た。あらゆるレベル・ミュージックが「ひとつらなり」のものであり得ることを、この大ヴォリュームは教えてくれた。

『ブルー・ラインズ』マッシヴ・アタック(1991年/Wild Bunch•Virgin/英)

Blue Lines – Massive Attack (1991) Wild Bunch•Virgin, UK (RS397 / NME60) Genre: Trip Hop, British Hip Hop

90年代初頭、世界各国の穴蔵のような小さなクラブの一部を、この深く沈んでいくトーンが支配した。英ブリストルの雄。サウンド・システム発、ヒップホップとレゲエ、ダブ、ロックとR&Bがハイブリッドした、「イングランドらしい」市井のポップは、「トリップ・ホップ」と呼ばれる地平を開闢した。衝撃を呼んだこのデビュー作に続く第2作、そのリミックス盤までの彼らの音楽と、僕の魂はつねにともにあった。

『フォックスベース・アルファ』セイント・エチエンヌ(1991年/Heavenly/英)

Foxbase Alpha – Saint Etienne (1991) Heavenly, UK (RS – / NME – ) Genre: Alternative Dance, Electronica

名盤ベスト的な企画では普通かならず無視される1枚、だということはよくわかっている……が、地上に2枚とないこのアルバムを、人生のある部分(ある時期、ではない)のサウンドトラックとしている人は、僕だけではないはずだ。ハウス、グラウンド・ビート、レゲエなどを援用、サンプリングも多用、ささやくような、宙を舞う小鳥の歌のような女性ヴォーカル……マッシヴ・アタック(の前述リミックス盤まで)と同じく、日本のフィッシュマンズにも通じる、新しい手触りのメランコリーの像を、ロンドンの薄曇りの空に描き出すことに成功した1枚がこれだ。アルバムの冒頭、導入部からの数分間が、とにかく決定的に素晴らしい。サラ、ボブ、ピートの3人は、古いレコードと美的感受性「だけが」よすがとなるような都市生活者の孤独と哀切を、そして同時に他者絶対不可侵の矜持をも、この見事なるデビュー盤で過不足なく語りつくしてくれた。

『ストレート・アップ』バッドフィンガー(1971年/Apple/英)

Straight Up – Badfinger (1971) Apple, UK (RS – / NME – ) Genre: Power Pop

これもまた名盤ベスト的な企画では(以下同)……なれども、バッドフィンガーを知っているかいないかで、あなたの人生の豊かさは大きく変化するはずだ。ビートルズの弟分としてデビュー、しかし稀に見るほどの「悲運」に見舞われたバンドが彼ら。紆余曲折ありながらも、第6作までは「永遠の名曲」がかならず何曲も入っているので迷うところなのだが、1枚だけなら、僕はまずこの第3作だ。そう、大ヒットしたアメドラ『ブレイキング・バッド』の最後の最後でキメてくれた「ベイビー・ブルー」を収録。僕も自分の葬式では絶対にこれ。それから「デイ・アフター・デイ」「ネーム・オブ・ザ・ゲーム」も……ジョージ・ハリスンとトッド・ラングレンがプロデュース。このセンチメンタリズム、いじらしいまでの純情さが、サブ・ジャンル「パワー・ポップ」の礎となった。

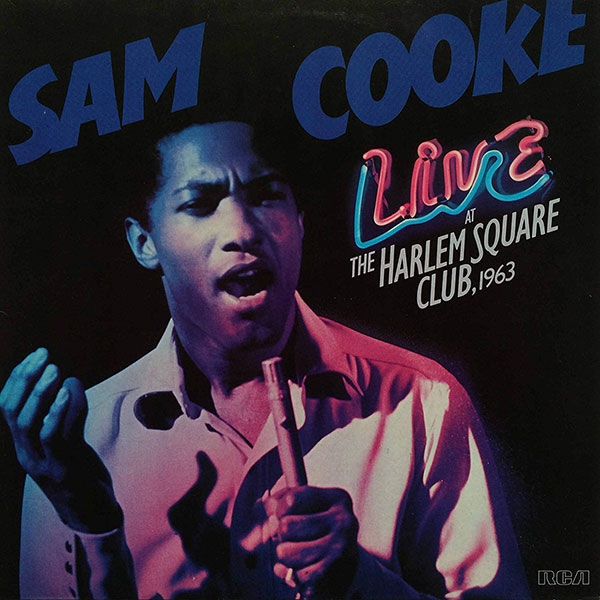

『ライヴ・アット・ザ・ハーレム・スクエア・クラブ、1963』サム・クック(1985年/RCA/米)

Live At The Harlem Square Club, 1963 – Sam Cooke (1985) RCA, US (RS439 / NME376) Genre: Soul

こんな音楽が世にあったのか、あり得たのか、と、最初聴いたとき、本当に心の底から打ちのめされた。JBやオーティス・レディングの名作ライヴ盤にも匹敵する、ソウルの歴史に燦然と輝く、きわめつけの「熱い」アルバムがこれだ。63年にマイアミのクラブでライヴ録音されていたものの、ずっとお蔵入りしていた音源が、85年に発掘リリースされた1枚。あの端正な優等生のサム・クックが、喉も裂けよと、しかし真っ直ぐに熱唱する様はまさに圧巻。「チェイン・ギャング」も「キューピッド」もすごいが、なんと言っても「ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー」。これぞソウルの本懐、真骨頂。このガッツを前にして感情のダムが決壊しない人は、たぶん、ソウル音楽が一生必要ない人だけだ。射殺される前年のクックは、こんな地点にまで到達していた。

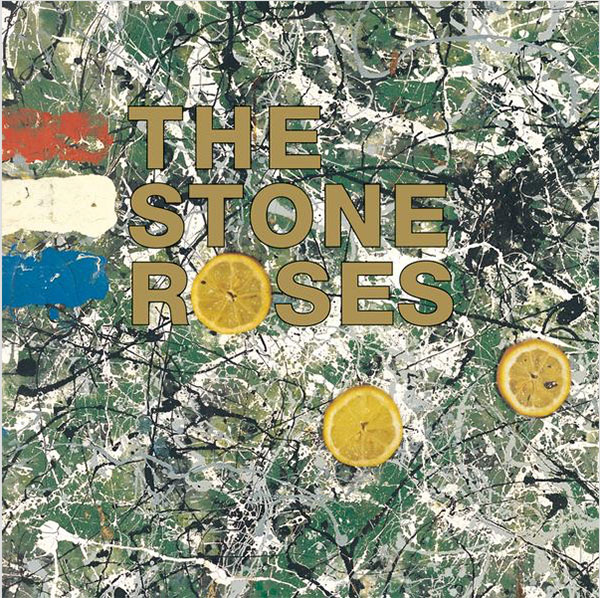

『ザ・ストーン・ローゼズ』ザ・ストーン・ローゼズ(1989年/Silvertone/英)

The Stone Roses – The Stone Roses (1989) Silvertone, UK (RS498 / NME7) Genre: Madchester, Neo-Psychedelia, Rock

マッドチェスターのトップ・バンドというよりも、「この時代まで」の英インディー・ロックの、ほとんどすべての情念を一身に背負って立ったかのような、きわめて大柄な1枚。じつは苦労人集団でもあった4人が、アシッド・ハウスが爆発するセカンド・サマー・オブ・ラヴの「時代の空気」を吸って、大化けに化けた瞬間が刻印されたデビュー作だ。陰鬱なリフレインから幕を開け、歓喜の頂点へ、そして潜在意識下の混沌が四方八方へと連続投射されるエンディングまで……あぶなっかしいところも含め、絶妙のバランスで成り立った、まさに手製のビートルズ『リヴォルヴァー』とでも言おうか。救世主の再臨を自作自演した――と書くと、まるで典型的なニセ神様調の詐欺みたいだが、その意気が、おそろしいことに「空回りしなかった」という意味で、奇跡的な1枚がこれだ。

もし明日、宇宙人が地球にやって来て「お前にとってのロックとはなんなのか」と問うたなら、「宗教みたいなもの」と僕は答えるかな――と、この10枚を前にして思った。僕は特定の宗教を信仰したことは一度もない。だがしかし、広義のロック音楽のお陰で、なんとかかんとか今日まで生きてくることができた、という自覚はある。精神のガイディング・スターとして、いや、生命維持装置として、僕を導くどころか、つねに叱咤して使役しまくってくれた数々の名盤のなかから、たった10枚だけを、ここでは選んだ。このなかに、あなたのリスニング・ライフに寄与できる1枚があれば嬉しい。

そして、次はあなたが選ぶ番だ。人生の10枚を。100枚を――。

Twitterはこちら@dsk_kawasaki

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.