akane

2019/06/11

akane

2019/06/11

父の意向で地方連隊勤務となり、要塞の警備をすることになった17歳の青年グリニョーフ。やがて司令官の娘マリヤと愛し合い、結婚を考えるも父に反対されてしまう。そんな中、エカテリーナ二世に不満を持つ民衆が蜂起。プガチョーフの反乱が勃発し、グリニョーフとマリヤは離れ離れに……。

今なおロシア国民から愛される作家プーシキン(1799-1837)の晩年の傑作、『大尉の娘』を訳された坂庭淳史さんにお話を伺いました。

──歴代指導者のマトリョーシカですか! プーチンの中にメドベージェフ、ゴルバチョフ……。

坂庭 ブレジネフ、フルシチョフ、スターリン、レーニン……最後はニコライ二世です。

──おおお、写真に撮りたくなりますねえ。

坂庭 どうぞどうぞ。学生たちに見せても撮影会になります。ちなみに、今日の授業ではこんなものを見せました。ミニチュアですけれど。

──テルミンですね。マトリョーシカの形をしたのもありますよね。

坂庭 ええ、マトリョミンですね。マトリョミンは、テルミンをもとにして日本で作られたものなんですよ。テルミンはソビエトの物理学者テルミン博士が発明した楽器です。もともとはセンサーの技術を開発しているときに、これを楽器にしたら面白いんじゃないかという話になったようです。……って、のっけから違う路線になってますが大丈夫ですか?

──いやいや、ロシアが一気に身近になりました。ところで、坂庭さんは「プーシキンの生まれ変わり」を自称されているという噂を聞いたのですが。

坂庭 そこまでは言ってませんよ(笑)。じつは、旧暦と新暦の違いはあるんですが、プーシキンと誕生日が同じでして。

──そんな坂庭さんがプーシキンを翻訳されたのも何かのご縁かもしれません。そもそもロシア文学の道に進まれて、プーシキンに関心を持たれたのはどういう経緯だったのでしょう。

坂庭 高校のときにちょっとだけサンフランシスコにホームステイしていたんですが、その頃、ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』にすごくはまっていたんです。それで、大学に入ったら、もう一回ホームステイしてUCLAでカリフォルニア文学を学ぶという青写真を描いていました。そのはずが、ある授業で提出したレポート読んだ先生から、「君、面白いから露文に来たら」と言われまして。

──どんなことを書かれたんですか。

坂庭 スタインベックの小説に砂漠を移動するシーンが出てくるんですが、ソビエトの作家アンドレイ・プラトーノフという人の小説にも、それと同じような、ソビエトの砂漠を移動するシーンが出てくるんですね。英語だとタンブルウィードとかいって、要はちぎれた草が絡まって、風に吹かれて砂漠を転がっていく。それと同じようなことがロシア語でペレカチーポーレという言葉で表されていて、この二つの描写が似ている、という内容です。

──そして気がついたら、UCLAじゃなくてモスクワ大学に行ってしまった。

坂庭 そうなんです。それで、僕は当初、アンドレイ・タルコフスキーの研究をしたかったんです。だけど、当時のロシア文学の大学院では、いまと違って「映画を研究するのはちょっとね……」と言われたんです。でも、タルコフスキーの作品では、父親のアルセーニー・タルコフスキーの詩がよく朗読されていたり、他にも、僕が現在メインで研究しているチュッチェフの詩が出てくるんですね。チュッチェフの詩は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』にも引用されています。ドストエフスキーといえば、高校生のときに『地下室の手記』を読んで、これ、俺のことだ!って共感しました。地下室の壁に囲まれて、閉じこもっている人間の物語なんですが。

──そして気がついたら、ロシア文学にはまっていた。

坂庭 はい、それはもう「おそロシア」の感覚で。いや、それがだんだん「おもロシア」になるんですけれど。僕が大学に入ったのは1991年なんですが、この年の末にソビエトが崩壊します。世間にロシア文化ブームというか、ロシア語ブームもあったんです。よく覚えているんですけど、大学構内の立て看板に「風はロシアへ」って書いてあって、まさにその感じで引き込まれてしまいました。

──それもまたご縁ですね。タイミングというか。

坂庭 プーシキンへの関心もタルコフスキーと繋がってるんです。たとえば『鏡』という映画では、プーシキンがチャアダーエフという友人に書いた手紙が引用されています。で、その手紙が書かれたのが「1836年10月19日」。これは『大尉の娘』を書き終えた日付でもあって、それは作品の最後に記されています。もともと「7月23日」にひとまず書き終えていたのを、いろいろと手を加えたうえでこの日付にしたようです。「10月19日」は、プーシキンが卒業したリツェイ(貴族学校)の開校記念日なんです。それでたぶん意識して、その日を作品の最後に記したんだろうと。しかもプーシキンの『大尉の娘』も、この手紙も、タルコフスキーの映画も、どれも永遠や歴史、時間の問題を扱っているという共通点がある。そういうところで、自分の好きなテーマが一貫している感じはありますね。

──タルコフスキーの表現とは違いますが、『大尉の娘』はすごく映画的な感じがしました。ダイナミックな風景を大スクリーンで見ているような描写や、場面ごとの緩急のつけ方、伏線に次ぐ伏線が効果的にストーリーを盛り上げているところとか。

坂庭 僕自身は19世紀を研究しているので、はなからクラシックという意識を持って読んでいましたが、翻訳を読んでいただいた方からお話を伺ったときに、そうか、これ、現代のエンタテインメントみたいな感じでも読めちゃうんだ!ということに気づきましたね。

──ロシアの古典の特徴で、最初は長い人名に慣れる必要がありましたが、そのあとは話のテンポが心地よくて、気付いたら一気に最後まで読んでいました。

坂庭 そう言われたら、たぶんプーシキンも嬉しいのではないかなあ。変化をつけてわざとテンポを緩やかにしている箇所もありますよね。そして、余分なものが入っていない。

──とにかく軽さが印象的です。

坂庭 その軽さを翻訳から感じていただけたなら、僕としてはとても嬉しい! たぶん軽さと重さの両方があるんですよ。『大尉の娘』の中にもシリアスに書かれているところもあります。それまでの文学、特に歴史ものはちょっと荘重だったので、プーシキンはそれをもっと自由なものにしたかったんでしょう。ですから、先人から引き継いでいるものもあるんですけど、彼はこの「軽さ」にもかなりこだわっています。すごく鋭い指摘です。

──練って作り上げた軽さであると同時に、プーシキン自身の性質でもあったりするんでしょうか。

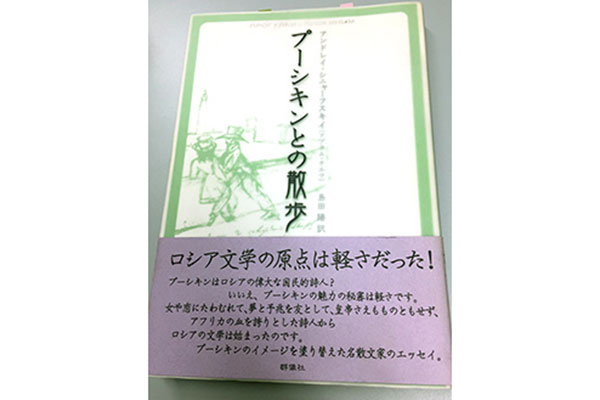

坂庭 そこは、これをご覧ください。シニャフスキーという作家・批評家の本でして、原書は1975年に出ています。ここで扱われているのが、プーシキンの「軽さ」です。そもそもプーシキンという人自体が人間的に軽いんだ、とも言っているんですよ。はっきり「軽薄」なんていう言葉も使っています。

──おっと、なかなか手厳しい。

坂庭 振れ幅というか、バランスの問題だと思うんですけどね。真面目な部分も持っているけれど、実際、どう生きていたかを考えると、軽妙さみたいなところがある。だからシニャフスキーは、プーシキンの人間的な軽さが文体にも内容にも表れているし、登場人物にもやはり軽さ、軽妙さが出ていると発表したんです。彼はそれを魅力として捉えているのですけれど、プーシキンを崇めるように愛している人たちもいますので、そうした人たちからは反発を食らったようです。

──国民的作家を俗な感じに扱うな!みたいなことですか。

坂庭 はい、それです。例えば、アレクサンドル・ソルジェニーツィンは、まさに、あの偉大なプーシキンについて「軽さ」などと言ってはいけない、みたいなことを述べたそうです。

──文体の軽さについては、『大尉の娘』のあとがきでも書かれていた、プーシキン文学の特徴である「簡潔さ」、シンプルな文体も関係しているのでしょうか。

坂庭 そうですね。凝った文体という印象はあまり受けません。語彙の問題はともかく、ロシア語を習い始めの人でもとりあえず訳せそうな感じではあります。初級文法を終えた人がいきなりドストエフスキーの文章を読もうとしても非常に読みづらいんですよね。ドストエフスキーは一文がたいてい長い。しかも文の構造が複雑なんです。同時代で言うと、その反対側にいるのがトゥルゲーネフ。トゥルゲーネフはもともと詩を書いていたこともあって、すごくきれいな言葉だし、流れるような響きを意識して書いている。彼らの文学へ道を開いたとも言えるプーシキンの場合には、それにもう一段シンプルさが加わっている感じです。

──ロシア文学は詩人が豊かにしてきたというか、詩人が小説を書くケースも多いという印象を持っています。

坂庭 たしかにロシア文学にはそういう流れがあります。プーシキンはそれを体現していて、詩人としてスタートして、いろいろなジャンルにチャレンジして、最終的に、それこそ死の直前にこの『大尉の娘』を書き上げるんです。一方で、プーシキンが1837年に、レールモントフが1841年に亡くなると、「金の時代」と言われた大詩人たちの文化が終息していきます。そして、ちょっと話題が広くなりますが、このあたりで雑誌の文化が花開くのですね。プーシキン自身も、亡くなる前年、1836年に自分で雑誌を立ち上げています。すると原稿料の時代がやってくるんですよ。原稿料を考えると、詩よりも小説のほうが稼げる。で、ますます書き手が小説のほうに流れていったということもあります。

──プーシキンの雑誌はうまくいっていたんでしょうか。

坂庭 うーん、どうもかんばしくなかったようです。でもプーシキンは、ロシアにおける本格的な雑誌の興隆の機運を敏感にとらえていました。それ以前にも同人誌的な文化がありました。その中で作品を書いて基本的に内輪で盛り上がるという感じだったんですが、彼は知り合いの範疇を超えた多くの読み手に様々なテーマの内容を届けようという意識を持ってたんです。ただ、時代がまだプーシキンに十分にはついてきていなかったということもありますね。

──現在のロシア語・文学の素地を作ったと言われるプーシキンですが、『大尉の娘』では言語の扱い方も面白いですね。将軍がドイツ語訛りのロシア語を話したり、主人公が配属された要塞では当然のように将校がフランス語で話しかけてきたり、他にもタタールの言葉が出てきたり……。

坂庭 登場人物のそれぞれについて、このキャラだったらこういう話し方をするはずだ、というのは相当考えたんだと思いますね。しかも一つの言語で統一しているわけじゃない。そういう書き方もできたんでしょうけれども、プーシキンの場合は、意図的にさまざまな言語を繰り出している感じはあります。

──貴族のプーシキンが、なんでこんなに異なるステータスの人たちの言語や文化を詳しく把握しているんだろうと驚きました。

坂庭 いろいろな要素がありますね。まずはプーシキンの父親がやはり文学をかじっていた人で、家にいろいろな詩人が出入りしていました。それから、プーシキンには伝説的な、非常に強い影響を与えた乳母がいて、両親よりもむしろその人に育てられたようなところもあります。民衆の習慣を吸収していた彼女は、民謡とか、民話とかのいい語り手だったらしいです。

──なるほど。それを聞いて育ったからですね。

坂庭 でも、プーシキンはロシア的なというよりも西洋的な知性の持ち主なので、そればかりではなく、採集するというような感覚で自らきちんと調査もしていただろうとも言われています。で、彼が大人になった頃には、ロシア語をどうするかという議論が文壇で起こっていました。プーシキンが生きていた頃は、ロシアの貴族の会話は基本的にフランス語です。意識としては、フランス語は貴族の仲間内で話したり議論したりするための言葉、ロシア語は使用人たちと話すため、生活のための言葉。とにかくロシア語そのものが潤っていない状況をどうにかしたいとプーシキンは思っていたみたいです。

──そうは言いつつ、親しい人との手紙では、自らすすんでフランス語でやりとりしていたようですね。

坂庭 たしかに、貴族学校では「フランス人」というあだ名が付いていたくらい、フランス語の使い手でした。ただ、ロシアの文学をなんとかしないといけないという意識があって、『エヴゲーニー・オネーギン』でもフランス語から取り込めるものは取り込もうとしました。例えば、タチヤーナという女性がフランス語でラブレターを書くんですね。そのくだりについて、「この手紙はほんとうはフランス語で書かれているのだけれど、作者として僕はロシア語に訳さなくちゃいけない」なんて、どうしてこんなまどろっこしい書き方をするんだと、僕のロシア文学の授業で学生が素朴な感想を言ってくれました。でもそれは当時、まず女性からよく知らない男性にラブレターを書くという文化がなかったのと、ロシア語で愛を告白するという文化がなかったからなんです。それがこの作品を皮切りに流行した。

── 恋文ブームが起きたんですか!?

坂庭 そうなんです。タチヤーナのラブレターは作品中ではロシア語で書かれているわけですが、それを参考にしてラブレターを書く女性が出てきたそうです。そういうふうにロシア語の可能性が広がっていった。これは一つの例ですが、プーシキンが現代のロシアの人が話すロシア語を作ったと言われるのはそういうことです。

──プーシキンが登場人物たちの言葉を工夫して人物像を浮かび上がらせたように、坂庭さんの日本語訳も工夫されてると思いながら読みました。

坂庭 プーシキンのロシア語の表現力と、文体の力がもちろんあります。そのうえに付け加えるなら、日本語レベルでもキャラクターにずれが生じないように、僕なりに配役を決めて訳しました。……って、これ、けっこう恥ずかしいんですけど。

──そこ、ぜひ詳しくお願いします。

坂庭 まず、主人公のグリニョーフを一人称「僕」で語らせることに決めて、それを具体的にドラマ『北の国から』の主人公の黒板純君のイメージで考えました。それからグリニョーフの爺やのサヴェーリイチは、地井武男さん。怒られたときにちょっとムキになって悲しむ感じとかを、僕の頭の中では地井武男さんが「もう坊っちゃん、やめてくださいよ」って。彼が出てくるだけで場がコミカルになる。

──あー! 浮かびますね。

坂庭 それをやり出したらすごく楽しくなっちゃって。エカテリーナ二世は吉田羊さん。どこか謎めいているところがあるんですよ。それから、物語の最後で、グリニョーフが反乱勢力の長であるプガチョーフの仲間ではないかと疑いをかけられ、査問委員会で取り調べを受ける場面。グリニョーフは物語を通して少しずつ成長しますが、二人の査問委員のうちの若者のほうは、もし何事もなく年月を過ごしていたらそうなっていたグリニョーフの姿なんじゃないかと思いながら訳しました。四角四面な質問を誠実にしていくこの若者と並ぶことで、主人公の成長の度合いが見えると思ったんです。で、彼は東出昌大さんのイメージ。

──いやあ、面白い。

坂庭 ついそれに凝って時間を費やしてしまったのですが、そこが一番言いたいことではなくて……。要は、僕自身も映像化しながら訳していたということです。そうしやすいというのもあると思いますね。余分な文章がない分、変な押しつけもないので、読んでいく側が自由につくれるというか。あ、だから、皆さん、僕のイメージにどうぞとらわれないでくださいね。

──ちなみに『大尉の娘』をベースにした宝塚歌劇『黒い瞳』もご覧になったそうですが、真琴つばささんのグリニョーフはかっこよすぎだと思われたとか。

坂庭 真琴さんのグリニョーフは、最初からもうヒーローらしさが出ているんですよね。宝塚らしくて、それも好きなんですが。でも、僕の中では、ちょっとなよなよした男の子が、それでも一歩一歩成長していくという感じ。『大尉の娘』にはいろいろな要素が入っているので、そのどこにクローズアップしたのかだと思います。

──歴史的事件に巻き込まれ、さまざまな人と関わる中で、おっしゃるように、主人公が少しずつ大人になる成長物語だなあと思いました。あと、主人公と相思相愛になる司令官(大尉)の娘、マリヤの成長物語でもある。あ! マリヤは坂庭さん的には誰を?

坂庭 まいったなあ……ここはもう秘密にさせてください(笑)。

──読者の皆さんのイメージをあまり左右してもいけませんしね。

坂庭 『大尉の娘』はジャンルとしては歴史小説ですが、設定としては、何代か前の人が後の世代に向けて書き残した手記です。当初はよりはっきりと、「孫に書き送る」ことになっています。それまでの歴史を忠実に描き出すということに終始しない、プーシキンならではの歴史小説の面白さがある。さらに、言語の問題とか、個性豊かなキャラクターとか、主人公たちの成長とか、いろいろな要素が盛り込まれているんですね。プーシキンは、作品の中でできる限りのことは何でもやったと思います。

──普通なら出会うことがない、ステータスが異なる人たちの交流を描いているところも大事な要素の一つでしょうね。

坂庭 そこは解説のところでもっと詳しく書けばよかったと思っています。この時代は、貴族層と民衆層の完全な乖離が問題になっていたんです。一方、貴族層にしても、民衆層にしても、その中ではけっこういいつき合いができていた。プーシキンは、だから肩書を外して、階級とか、社会の各グループの間の隔たりを乗り越えるためにどうしたらいいかとわりと一生懸命考えていたんですよ。

──主人公のグリニョーフにしても、マリヤにしても、世の中のことを知らない、うぶな子たちだからこそ、その隔たりを越える役目が与えられた気がしました。

坂庭 それはありますね。解説を書き終えて振り返った時、小説の冒頭に出てくる「名誉は若いうちから大切に」という諺が、全体を通してグリニョーフの行動規範になっていると気がつきました。突き放すようにグリニョーフを送り出したお父さんですが、いいこと言っていたんだなあって。おそらくこのお父さんも、そうやって生きた人なんです。「名誉」を一つの指針として貫いていけば、変な計算に囚われないでうまく回っていくという感じ。

──グリニョーフの魅力は、大胆なのか、ちょっと愚かなのかわからないくらいの正直さだと思いました。その場しのぎで器用に立ち回ろうとはしない。

坂庭 そこは名誉がかかっているからですね。プガチョーフから仲間に加わって一緒に来ないかと誘われても、エカテリーナ二世に忠誠を誓った以上は行けないんだと一生懸命説明する。薄っぺらな立場の論理ではなく、この真摯な思いはプガチョーフにも通じるわけです。「名誉」というと今ではなにやら大げさに響くかもしれませんが、「誠実」という言葉で置き換えてみてもいいと思います。

──マリヤはまた違う。彼女は前半では可愛いらしいだけで、正直あまり魅力的には思えなかったです。

坂庭 マリヤの場合は、グリニョーフへの愛情で動いていますね。物語前半では、賢いとか一途とか、そういうことよりも前に、ああ、可愛いんだねという感じ。そんな子が最終的に、愛する人にかけられた疑いを晴らすべく、エカテリーナ二世のもとへ直訴しに行くわけです。そういうわけで、成長物語と捉えた場合、グリニョーフはもちろんですが、マリヤのほうがもっと大きく成長していると思います。

──後半のマリヤは本当にかっこいい。その点でいくと、女性キャラ全員がかっこいい。愛情深い肝っ玉母さんの司令官の妻(マリヤの母親)にしろ、プガチョーフの一味を欺いてマリヤを匿う神父の妻にしろ、離れ離れになったグリニョーフとマリヤが連絡を取れるように、反乱勢力に寝返った元ロシア兵をうまいこと利用する召使いのパラーシャにしろ。

坂庭 やるときはやる、みたいな感じですね。神父の奥さんにうまくだまされたプガチョーフが、彼女に指を立てて脅して意味ありげに目配せをする、なんて痛快です。パラーシャなどは、前半では、ただの脇役で終わるのかなと思ったらラストまでマリヤについていって大活躍です。注にも書いていますが、彼女の呼び方が「パラーシカ」から、より親しみを感じさせる「パラーシャ」に変わっている点も見逃さないでほしいです。

──女性をかっこよく描くというのは、他のプーシキン作品でも見られるものですか。

坂庭 秘密を知っているであろうおばあさんが出てくる『スペードのクイーン』もそうだし、あとはやっぱり『エヴゲーニー・オネーギン』ですよね。ドストエフスキーはヒロインのタチヤーナが大好きで、なんなら作品の題名も『タチヤーナ』にしたほうが良かったと言ってるくらい。たぶんプーシキンにとっても、ドストエフスキーにとっても、ロシア女性の理想の一つでしょう。

──プーシキンの友人のピョートル・ヴャーゼムスキーは、マリヤはもう一人のタチヤーナだと言っていたそうですね。

坂庭 全体としても『オネーギン』の世界と『大尉の娘』の世界には、重なっているところがあると僕も思います。タチヤーナもマリヤも大きく成長するんですよね。で、たぶん横にいる男性も成長しているんだけど、その幅は女性のほうが大きい。

──プーシキンは上司の妻と関係して離職したとか、魅力的な妻に振り回されて最後は浮気相手との決闘で命を落としたとか……。きっと女性が大好きで、よく観察していたんだろうなと思いました。

坂庭 いやあ、それはあるでしょうね。じつは、プーシキンの「ドン・ファンリスト」というのがありましてね。それはプーシキンが、自らが愛した40人ぐらいの女性の名をリストアップしたものなんです。

──え! 37歳の生涯にしてはけっこうな数では。

坂庭 結婚する前までのリストです。それに愛にもいろいろなレベルがあると思いますけどね。ロシア語で「フショー」という言葉で表しますが、「何でもかんでも全部、いろいろな可能性がある」という意味でして、そういうところがプーシキンらしいかもしれません。

──純粋に女性が好きなんでしょうね。ピンポイントに好みがどうだとか、これじゃなきゃ嫌とかではなく。ところで、死の原因となった、妻をめぐる決闘以外にも、プーシキンは何回も決闘をしたそうですが。

坂庭 ちゃんと成立した決闘と、呼出状は出したけれども、その場で「まあまあ」とうまく収めたようなレベルとか、いろいろ含めると、相当な数をやってます。

──決闘ってそんなにするものなんですか。

坂庭 一応法律的には禁止されていました。『大尉の娘』でも、軍の規則で、将校間の決闘は処罰されると書かれています。決闘に携わった人はシベリア送りとか、いろいろな罰があるんですけど、厳密にそれが施行されていなかったというか、取り締まりがそこまで厳しくはなかったみたいですね。これもやはり名誉の話なんですよ。誰と誰が決闘したいとなったら、周りの人たちが、二人の名誉のために何とかしてその決闘が成立するようにしたんです。

──禁止されているからと断ったりしたら、大変な不名誉になるわけですよね。

坂庭 逃げたことになります。ただし、決闘といっても、どちらかが死ぬような決闘はほんとに少なかったみたいです。つまり、決闘をするということがお互いの名誉なんです。そこは阿吽の呼吸で。

──お互いに収拾がつかなくなっちゃうから、決闘という形が必要だったんですね。

──『大尉の娘』あとがきを書かれた後、カザンに行かれたそうですね。

坂庭 カザンのクレムリンと博物館、それに文学資料館を訪ねました。『大尉の娘』の解説で、オレンブルグの歴史博物館で見た謎の絵を紹介しましたが、これと同じものがカザンの博物館にもありました。プガチョーフの後ろにエカテリーナ二世が現れている絵です。オレンブルグでは「1773年9月の作」という説明書きがありましたが、カザンでは情報は何も出ていませんでした。反応が見たくて、学芸員のかたに「いつ描かれたものですか」とたずねてみたのですが、「よく分からない」と言われました。ただ、とにかくロシアの人がみんな知っていて、すごく伝説的な絵なんですって。

──プガチョーフとエカテリーナ二世。二人の存在が重なるものとしてロシアの人に刷り込まれているんですね。

坂庭 それから、プーシキンは『大尉の娘』の執筆に並行して『プガチョーフ史』を書いたのですが、そのために、今だったらわりと普通のことかもしれませんけど、プガチョーフ率いる反乱勢力がどう移動していったのかを、ちゃんと自分で辿っています。カザンの博物館の方は、そこに意味があると言っていました。

──そうやっていろいろネタ集めをしたんですね。

坂庭 カザンにも、オレンブルグにも数日しかいなかったのですが、バラトゥインスキーという同時代の有名な詩人のサポートでカザン大学の先生から話を聞いたり、オレンブルグでは、ウラジミール・ダーリという、のちに辞書を編纂するような人が手を貸してくれたり、行く先行く先で、いい人に助けられたようです。

──どういう話をしたのか知りたいです。

坂庭 プガチョーフその人と反乱について彼が手にした情報は、『大尉の娘』の注や『プガチョーフ史』を参照していただくとして、ひとつ僕が今回のカザンで知った話をしましょう。バラトゥインスキーはプーシキンをカザン大学のフークス教授と引き合わせます。ドイツ人のフークスは理系の先生なんですが、カザンの郷土史にも精通していたんです。それで教授の妻がちょっとした文章を書き残しているんですよ。プーシキンのような教養のある人が占いなんかを信じていると私は思わなかったって。なんでも、プーシキンは占い師から、三つのことを言われたんだと。一つは、あなたは近いうちに、知り合いと久々の再会をしていい仕事を紹介されるでしょう。もう一つは、突然手紙が舞い込んできて、それに付随してお金を受け取ることになるでしょう。で、最後に、あなたは不自然な死に方をするでしょう。

──つまり、病気とかではない理由で亡くなると。

坂庭 そう。それで前の二つが当たってしまった。占いのすぐ後に、しばらくぶりに会った人からワルシャワでの仕事を持ちかけられ、さらに突然友だちから「遺産が入ったから借りていた金を返す」という手紙があって、金が送られてきた。それで三つ目をひどく気にしていたのだそうです。

──じっさい当たってしまいましたね。ちょっとこわい。

坂庭 プーシキンは37歳と早くに亡くなりましたが、ロシア国内のあちこちに行って、いろいろな人に道を拓いてもらいました。でも悲しいのは、国外には出られなかったんですよね。それこそヨーロッパや中国に行かせて欲しいと誓願は出したんですけど、許可は下りなかった。

──行っていたら、そして長生きしていたら、さらに面白い作品が残ったんでしょうかね。

坂庭 どうでしょうね。もちろん長く生きていてほしかったなというのは、人間的にはありますけど、それでプーシキンがどんな作品を残すのかまではわかりません。

──たしかに。ひょっとして、また別の女性トラブルで決闘していたかもしれない!(笑)

(聞きて:丸山有美、中町俊伸)

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.