ryomiyagi

2019/10/23

ryomiyagi

2019/10/23

「生きるのがつらい」「毎日に意味が感じられない」――現代に突如現れた、治療困難な数々の障害がある。豊かになったはずの社会で、生きづらさを抱える人が増え続けているのはなぜか? それらの病に共通する原因と解決する術はあるのか? 現代人が幸福になるための一歩とは。

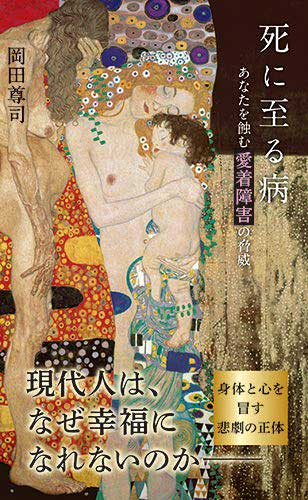

※ 本稿は、岡田尊司『死に至る病~あなたを蝕む愛着障害の脅威~』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

同じように愛着障害を抱えていても、それに強く苦しむ人と、そんなことはたいした問題ではないと開き直り、クールに振る舞う人がいる。

前者が「不安型」とか「とらわれ型」と呼ばれるもので、過剰なほど愛着にとらわれている。その人にとっては、仕事のことやお金のことよりも、相手に愛されているかどうか、みんなに受け入れられているかどうかが切実な問題である。

他方、後者は、「回避型」とか「愛着軽視型」と呼ばれるタイプで、一見すると、何も苦しんでいないかのように見えるのだが、突然、体の症状が出たり、アルコールに依存したり、思いもかけない悲劇的な結末を迎えたりする。感じないように我慢していたことが、後になるとわかるのである。

日本を代表する二人の作家、太宰治と三島由紀夫。

彼らはどちらも深刻な愛着障害を抱えていたが、その生き方の違いは対照的である。この二人は、不安型と回避型という二つの愛着スタイルの違いを理解するうえで、もってこいの具体例でもある。

太宰治は、津軽の大地主の家に生まれたが、母親は最初から太宰の誕生を望まず、生まれるとすぐに里子に出した。実家に引き取ってからも、乳母や女中に世話を任せっぱなしで、その扱いはあくまで冷ややかだった。

太宰は、人一倍、親に愛されることを望んだが、その望みは叶えられるどころか、親の冷たさを思い知らされるばかりだった。傷ついた太宰は自暴自棄になり、東大在学中に心中事件を起こし、望みとは逆に、親子の縁を切られてしまう。

その後も、酒と麻薬におぼれ、心中未遂を繰り返した末に、玉川上水で、ついに不帰の人となる。

遺書ともいうべき『人間失格』には、彼が子どもの頃から抱いていた「他の人と心から打ち解けられない」という人との隔たりや、道化を演じることで人に受け入れられようとしながらも、他者との間に横たわり続ける違和感を、ぬぐい去れずにいる自分と、そんな自分を見ているもう一人の自分がいたことが語られている。

それは、愛着障害を抱えた人が持つ、人との絆を持つことの困難さや、それゆえの生きづらさを、赤裸々に描き出したものだといえよう。

母親に対してさえ、心を通わせ、甘え、親しみを味わうことができなかった者が、どうして他者と心を許し合い、つながることができるだろうか。

その根源的な不幸を、太宰は克服することなく、自分の人生に終止符を打つことになる。

太宰に明らかに対抗意識を燃やしていたのは、三島であった。根本に共通の病根を抱えていることを、本能的に感じ取っていたに違いない。

だが、三島は彼一流の傲慢さで、太宰を怯懦(きょうだ)に堕した軟弱な存在として見下し、自分はまったく違うと、ことさらに強調しようとした。

いわく「太宰の持っていた性格的欠陥は、少なくともその半分が、冷水摩擦や器械体操や規則的な生活で治される筈だった」と。

三島は、太宰が酒や薬物に溺れ、女と心中未遂を繰り返すのを尻目に、規則正しい生活を守り、剣道やボディビルで体を鍛えた。

が、結局、彼もまた自死という最期を免れることはなく、鍛えぬいた肉体に刃をたて、愛した男にその首を落としてもらう運命にあると知っていたら、女と心中して自死した太宰を嗤えただろうか。少なくとも、冷水摩擦や規則正しい生活だけでは、回復できる問題ではなかったのである。

優秀な兄の下で、影の薄い存在でしかなかった太宰に比べて、一家の惣領息子として生まれた三島は、祖母に溺愛された。祖母と二人で過ごしたため、母親はほとんどその手に抱くことさえままならなかった。授乳の時間だけ、母親が呼ばれて、乳を吸わせたのである。

遊び相手も選ばれ、ケガをさせないようにと、女の子としか遊んだことがなかった。よほど軟弱な環境で育ったともいえる。

しかも、三島は虚弱で、やせっぽっちで、兵隊検査に不合格となるほどだった。当時としては大変な不名誉な事態であったが、三島と、息子を送っていった父親は、大喜びで帰ってきたという。官吏だった父親は、日本の敗色が濃く、兵隊に行っても無駄死にするだけだということを知っていたのである。

常に誰よりも優先され、大切に扱われて育った三島は、肉体的には脆弱であっても、有り余る自信と自己肯定感を育んでいた。それは、常に認められ、賞賛されて育った結果でもあった。

母親と暮らすようになったのは、中学生になってからで、母親に甘えることにも遠慮があった。一緒に暮らすようになってからは、その不足を補うように、母親と話すことも増えたが、通常の母子のような気の置けない関係とは少し違っていた。

子どもらしく甘えることを知らずに、三島はやるべきことをやり、勤勉に努力することを身につけた。語彙力をつけるために、『広辞苑』をすべて覚えるという、徹底した精励ぶりだった。そうしたたゆまぬ努力によって、東大法学部、大蔵省と、絵に描いたようなエリート街道を歩んだのである。

ただ、何もかもうまくいっているように見えた彼も、母親の世話を受けられなかったことによる深刻な愛着障害を抱えていた。

彼の出世作『仮面の告白』は、ホモセクシャルやマゾヒズムといった性的倒錯の告白として扱われたが、もっと根底にある問題は、彼が、自分の存在や生きることに根源的な違和感を抱き、他者をありのままの存在として愛することができないという障害だ。

それは、太宰が『人間失格』で語った生きづらさと、本質においては同じものであった。

太宰との差異を強調するためにも、三島は、別の装いを必要とした。自らの問題をセクシャリティの問題として語ることで、新鮮味と衝撃を作品に与えたかったという事情もあるだろう。

セクシャリティとは別次元の問題として、彼は生きること、愛することへの困難を抱えていたのだが。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.