2021/01/05

馬場紀衣 文筆家・ライター

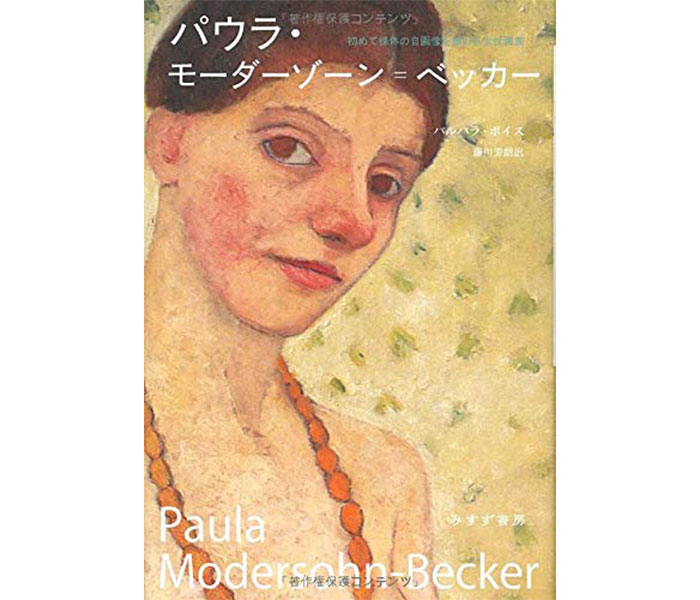

『パウラ・モーダーゾーン=ベッカー 初めて裸体の自画像を描いた女性画家』みすず書房

著/バルバラ・ボイス 訳/藤川 芳朗

パウラ・モーダーゾーン=ベッカーが31歳で生涯を終えたとき、この若きドイツ人女性画家はおよそ750枚の油彩画と1400枚もの素描を遺していたという。死の直前まで描いて、描いて、描いて、ヨーロッパの現代絵画(モデルネ)の先駆者として芸術に身を捧げたパウラ。描くことが生きることだった、そんなパウラの生涯をカラー作品と共に紹介した一冊。

パウラは膨大な作品を遺しているが、そのなかで見る者の関心をもっとも引くのは『六回目の結婚記念日の自画像』だろう。腰から下を薄衣で隠し、首に大ぶりのアクセサリーをつけた上半身裸のパウラが大きなおなかを突き出すようにしてこちらを見つめている肖像画だ。これはヨーロッパ美術史で女性の画家がはじめて描いた裸の自画像として知られている。口もとにかすかに浮かべた笑みがどこか挑戦的で、なんとも大胆な絵なのだ。

「裸の」という言葉を誰一人として口にしなかった19世紀の後半、代わりに「裸体画」という〈中立的な〉呼称が描かれた裸の人間を指す言葉として使われるようになった。クラーナハ、レンブラント、ルーベンス……彼らはこの概念を知らなかった。なぜなら「裸体画」という言葉は、後世の芸術学が歴史を振り返った際に裸の女性に与えた概念だからだ。

裸体画という概念が登場してなにかが変わったか、と言われればなにも変わらなかった。カンヴァスの上の女性は引き続き男性によって男性のために描かれていたし、それは女性の自分たちの肉体に対する観念や感情とは相変わらず無関係だったからだ。当時、パリには美術で成功した女性たちがいたけれど、そのなかに女性の裸体画を描いた女性の画家は一人もいなかったという。

ではパウラは大胆な女性だったのかというと、そうとも言い切れない。パウラは革新的な画家であり、優れた書き手でもあった。アトリエで見つかった絵と、多くのドイツ人に愛読され続けているパウラの手紙と日記からは、彼女が自身の頭と心で考え、それを指先で表現する人物だったことが伝わってくる。

「私にとってアトリエに足を踏み入れることほど素晴らしいことはありません。そのときには、教会にいるときよりもずっと敬虔な想念が私を訪れるのです」

そう語るパウラの想いは作品にも表れている。パウラは自分が見たものを無条件に敬い、待ち受け、探り、しかしけっして要求はしなかった。それは彼女の対象物(風景や人間や静物といった)へ向けられた眼差しに対しても同じだ。敬虔でありたいというパウラの願いは、自分が描く対象の根底まで下りていくことを意味すると同時に、自分自身をもっと深く見つめることでもあった。

パウラは裸体の自画像を描いた女性画家として有名だが、花にも愛情を注いでいた。まるで身体からケシの花が生えているような『庭の救貧院の老婆とガラス球とヒナゲシの花』や白の花冠と手にもつヒナギクが印象的な『ヒナギクの花冠を頭にのせた妹ヘルマ』など、描かれた花々はどれも生命力にあふれている。そしてなにより、そこに描かれた人々もまた花との語らいに没頭しているかのように、喜びに満ちているのだ。パウラはパリ滞在中の日記に次のように書き留めている。

「私は燃える情熱に取り囲まれている。毎日私は新しい赤い花に気づく、燃える赤の花や深紅色の花に。私の周囲の人々はみんなその花をたずさえており、何人かはそっと包み込んで心の中にたずさえている。そしてそれはまるで咲いているケシの花のようだ……」

彼女のもつ愛情の深さを伝えてくれる言葉だ。

『パウラ・モーダーゾーン=ベッカー 初めて裸体の自画像を描いた女性画家』みすず書房

著/バルバラ・ボイス 訳/藤川 芳朗