2021/07/12

馬場紀衣 文筆家・ライター

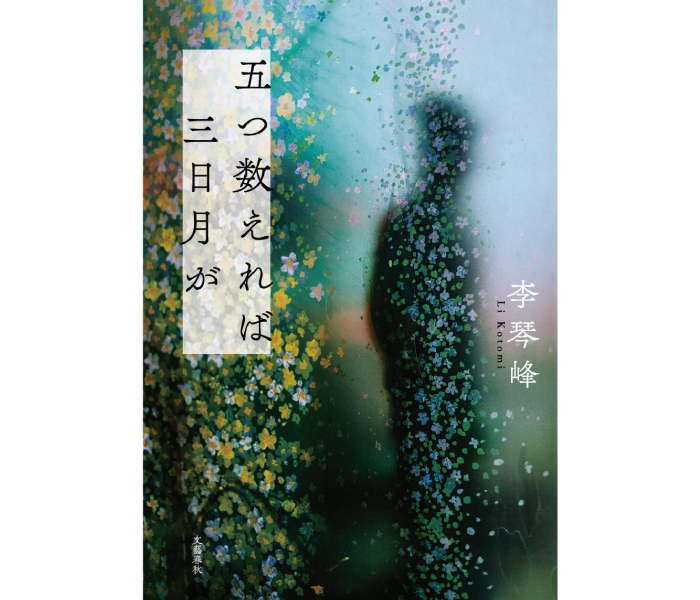

中国語と日本語を自在に操る著者の李琴峰(り・ことみ)さんは、台湾生まれ。第一言語は中国語で、日本語を学んだのは15歳からだという。だから二か国語が織り交ざられた『五つ数えれば三日月が』を読む者は、普段とはすこし違う読書経験をすることになるはずだ。

本書は、著者と同じく台湾の出身である「私」と、台湾に住む日本人である「私」の友人、実桜が織りなす物語。実桜は中国への留学経験があり、中国語が話せたこともあって二人はすぐに仲良くなった。平成最後の夏、彼女たちは5年ぶりに東京で再会することになる。

「実桜の瓜の形をした顔も、笑う時に浮かび上がる涙袋も、鼻の両側から唇の両側に伸びるほうれい線も、長い黒髪も、手を伸ばせば触れられる距離にある。その事実を思い出すと私は今の時空から切り離され、何も存在しない虚空にただふんわりと浮いているような、とても虚ろな気持ちになった。」

「私」はレズビアンでストレートの実桜に恋をしている。「私」は、修了式の後の謝恩会にとびっきり華やかな振袖姿で出席した実桜の、くっきりした目元やピンク色の唇を覚えている。階段を一段上るたびにめくり上がった裾からのぞいた肌の、白くて、きめ細やかな肌を、覚えている。久々に再会した友人は目の前にいるが、「私」の想いが伝わることはないだろう。大学院生時代からの想い人はすでに台湾人の男性と結婚し、自分の人生を歩み始めているのだから。そこにいるのは、しっかりと5年分の月日を経て変化した、自分の知らない顔をもつ一人の女性だ。主人公は食事をしながら「本来であれば二千キロの海の向こうにいるはず」の友人をつぶさに見つめる。

一方で、実桜もまた仕事をし、結婚したことで悩みを抱えるようになる。人生のほんのひと時、ただひたむきな少女でいられた時代に二人を包んでいた奇跡のような心の共鳴が、おだやかに繊細に綴られていく。それが再会を叶えたときにもう一度、甦る。「十時間も一緒にいたのに別れるのは本当に一瞬のこと」と語る主人公からは、もとに戻らない時間に対する寂しさを感じさせる。

本書の読みどころは、異文化に身を置く二人の心情のゆらぎや、主人公の恋心を精一杯に表現した、ラブレターと呼んでもいいような心の込められた七言律詩にある。30歳に近いはずの主人公の恋心はあまりにも幼く、純粋だ。

「話す言葉、住む国、勤める職場。もう既に色々なことを自分で決められる年になったけれど、こればかりは自分ではなく何か不確かなものに頼るしかないような気がしてならなかった。」

すでに違う人生を歩み始めてしまったことへの喪失感、女性ならではの心のゆらぎは、多様な価値観が認められつつある現代社会で、それでも各々の性役割や民族的アイデンティティに苦しんでいる大勢の人びとを投影しているようにも感じられる。

『五つ数えれば三日月が』文藝春秋

李琴峰/著