2021/07/14

高井浩章 経済記者

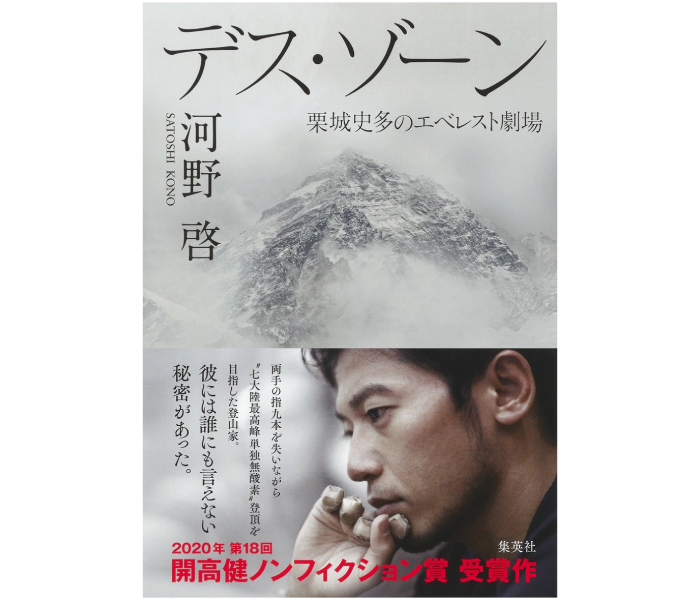

『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』集英社

河野啓/著

複雑な思いでこの文章を書いている。

本書は、多くの人に読んでもらいたい興味深い1冊だ。

一方で、開高健ノンフィクション賞をとった本書を、私はノンフィクションとして評価しない。

読んでほしいのは、栗城史多氏の歩みが現代の病理の一側面を抉り出しているからだ。病理とは、評価経済なる奇妙なパラダイムのダークサイドだ。ソーシャルメディアのインフルエンサーが脚光を浴び、社会からの承認が収入やアイデンティティに直結する時代を我々は生きている。

もっとも、そんな切り取り方、地に足のついていない現代社会のあり様への警鐘といったフレームワーク自体には目新しさはない。

実際、事前に栗城氏についてはほぼ何も知らなかった私でも、早々に結末は読めた。この「登山家」(読後はカッコ付きで書かざるを得ない)が35歳の若さで2018年に亡くなっていたのも知らなかったが、実力と見合わない無謀な登山で命を落とすコースがくっきりと見えた。

そんな先が見える読み物を一気読みしてしまったのは、「もう一人の主役」の存在が大きい。それは、栗城氏が世に出るきっかけを作ったテレビプロデューサー、筆者の河野哲氏だ。

ノンフィクションとは、書き手が対象を客体化し、自分自身の影を最小限に抑えてこそ成立するものだと私は考える。

しかし、自身が関与した案件に限らず、河野氏の距離の取り方はその条件を満たしていない。私が本書をノンフィクションとして認めないのはこのためだ。

サブタイトルにある「栗城史多のエベレスト劇場」の裏方のひとりだった筆者には、なぜ実力も実績も足りない若者が後戻りのできない道を進んだのか、それを促したのはどんな構造だったのかを検証し、自身の反省を内包する形で描くことができたはずだ。

だが、筆者はその手段を択ばなかった。中核にすえたのは「栗城氏の登山は『単独』『無酸素』と言えたのか」というミステリーだ。何より、文章からは、栗城氏という「大ネタ」が自分の手を離れてメディアの寵児となったことへの嫉妬交じりの複雑な感情がにじむ。主題の客体化は不十分というより、ほぼ皆無だ。

中盤、河野氏はあるケースについて、自分だったらこうする、というアイデアを披露してみせて、「栗城さんには、『演出家』が必要だった」と記している。その「アイデア」は、まさに栗城氏がはまった陥穽、空疎な演出で人生が本道から外れるという典型例に見える。

逆説的だが、この無自覚の筆運びが、本書の読みどころだ。

第三者である読者には、栗城氏に必要だったのは演出家ではなく、助言者であり、メンターだったとはっきり分かるだろう。だが、当事者である河野氏はそれが見えず、あるいはあえてそれに目をつむり、自身の演出案まで「ノンフィクション」に盛り込んでしまう。

手元の単行本の帯には開高健賞の選考委員の選評の抜粋がある。映画監督で作家の森達也氏の「ならば、栗城をトリックスターとして造形した主犯は誰か。河野自身だ」という評はさすがの慧眼だ。

タイトルの「デス・ゾーン」は本来、そこにいるだけで命を削られるほど酸素濃度が低い標高8000メートル以上の高度を指す。

栗城氏の死地は、山上ではなく、地上にあった。

ノンフィクションというジャンルに含めるかは別にして、メディアにかかわるものの業の深さとそのエネルギーが生む磁場のすさまじさ、そこに自ら巻き込まれていった若者の人生を追った、稀有な一冊だ。

『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』集英社

河野啓/著