akane

2019/08/05

akane

2019/08/05

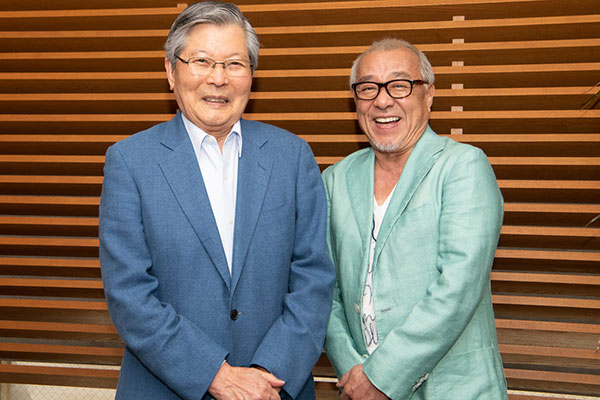

脚本家・映画研究家の大野裕之さんと声優・羽佐間道夫さんが、スターたちの肉声から「声優」の歴史に迫っていく「創声記」インタビュー。全4回にわたる中尾隆聖さんへのインタビューも今回が最後。最終回では、長く愛されるキャラクターを多数生み出した中尾流の「役作り」について、詳しくお伺いしました。

――もう一つ、われわれがすぐに思い浮かべるのは、『ドラゴンボール』のフリーザというお役があります。

中尾 これも八八年ぐらいからですね。飛び飛びでずっと三〇年近くやらせていただいています。しかも、僕がアニメのデビューをした時にご一緒させていただいた野沢雅子さんとまた一緒なんです。五〇年経っても一緒にできるというのがすごくうれしいんですよね。

――すごいことですねえ、五〇年って。

中尾 全然変わんないですからね、マコさんは、昔っから。すごいなあと思いますけどね。

――ばいきんまんもフリーザも、中尾さんの代表作とされるお役は、二つとも印象的な悪役ですね。

中尾 ありがたいことに、そう言っていただけるキャラに出会えたのはうれしいことです。仕事をいただいたときには、それをただ全力でやっていくだけです。それがたまたま自分のキャラクターになっていくというだけでしょうかね。

――「自分のキャラクターになっていく」とおっしゃいましたが、それはどんな作業でしょうか? 声優の「役作り」についてお考えをお聞かせくださいますか?

中尾 基本的に「声を作る」ってのはあんまり好きじゃありません。声優さんでもいろんな方がいらっしゃいますよね。いろんな声を駆使して使い分ける方もいらっしゃいますし、逆に一つの声で、キャラクターを変えてという方もいらっしゃいます。いろんなパターンがありますが、私は後輩たちには、「声は作らないほうがいいよ」と言ってます。まあ、ばいきんまんであんな声を作っているんで、あんまり説得力ないですけどね(笑)。

――役の性根をつかんで、そこから自然と出てくる声がいい、と?

中尾 そういうのが一番理想ですね。

――声からキャラクターを作るんじゃなくて?

中尾 いや、声で作るのもいいんですけど。若いうちって、(いまの私もそうですけど)、声を作ったことで何かをやった気になっちゃったりするじゃないですか。それがちょっといやなんです。そこで止まっちゃうような気がするんですよね。そうじゃないというのがやっとわかってきた気がします。

――今のは若い声優へのメッセージにも聞こえますが、改めて、いま若い声優たちに望むことみたいなことはありますでしょうか。

中尾 いまは仕事もどんどん変わってきていますよね。アニメやアテレコだけではなくて、それこそインターネットであるとか、仕事内容がどんどん違ってきている。独自にいろんなことが発信できる、いい時代ですよね。やりたいことをできる世の中なので、自分からいろんなことを発信すればいいと思います。昔だと、そんな役者なんてやめたほうがいいよとかって、よく頭ごなしに言われましたけど、いまはなんでもやってみてほしい。それでダメだったら、また考えればいい。そのぐらい楽な気持ちだと、型にはまらずにいろんなことができる。

ただ、確実にやっぱり、今の人たちが継いでいかなきゃいけないものがいっぱいあるわけですよね。

――それは何でしょうか。

中尾 何ですかねえ。

羽佐間 隆聖は、若い子を育ててるから、いま。だから、そういう目で見られるんだよね。やっぱり、ラジオ文化から映像文化になっちゃってから、想像力が失われた気がする。

中尾 確かに。

羽佐間 やっぱりものを頭で描いていくことが大切だし、そのためには本を読まないと。でも、いまの人たちはあんまり本を読まないし。音楽を聴いて、ラジオを聴いて、ドラマを聴いて、考える作業はいつの時代でも重要なこと。自分の懐を広くとって、そこにいっぱい知識を埋め込まないと、人に感動を与えることはできないと感じます。

うまいなあと思う役者の伝記を読んでると、みんなそうだよね。歌でも、浪花節でも、講談でも、落語でも、名人がいて、それを聴きに行って吸収してた。

――羽佐間さんは、落語や浄瑠璃など声優以外のジャンルの芸からすごく刺激を受けて、それが血となり肉となり、声優の芸への刺激になったとのことですが、中尾さんは?

中尾 やっぱり、私は歌が好きなので、音楽に影響を受けていますね。それこそ上手な人とかいい音楽がたくさん周りにやってる人が多かった。亡くなっちゃいましたけど、尾崎紀世彦なんかは、売れる前から「こいつうまいなあ」と思って聴いてました。それから、日野皓正さんの弟の日野元彦さんというドラマーと知り合いになって、その方もがんで亡くなっちゃったんですけど、その最後のステージをみましたね。

名前もないけど、うまい人がたくさんいるでしょ。そういうのが素敵ですよね。スターじゃないけど、ここにこんなうまい奴がいるよって知ってるのがうれしいんですよねえ(笑)。お前ら、知らないだろ。あいつのうまさを知らないだろというのが、優越感だったんですよ。若い頃は生意気だったんで。音楽からの影響は、芝居に直結しています。

そんな感じで、自分の芝居も全部現場で学んだものですね。81プロデュース(※編集部注:中尾隆聖さんの所属事務所)に所属してから、若い人にも教えてくれと言われてから勉強するようになったんです。

――教え方を。

中尾 そうです。だから、後になって芝居の本を読み漁りましたよね。でも、本に難しく書いてあるけど、自分でやってきたことと同じだろうな、と思える部分がたくさんあります。そんなわけで、自分流にやってきたことを若い人たちと一緒に勉強し直してます(笑)。

――芝居では息が大事だとおっしゃいましたが、音楽こそそうですもんね。

中尾 やっぱりブレスがすべてだと思います。業界用語で、ブレス合わせってよく言うんですけど、最初は行間合わせだと思ってました。でも、そうじゃないんです。「息を合わせろ」ってことなんだというのが、この年になってわかってきました。

――「この年になって」とおっしゃいましたけれども、これからやってみたいこと、いまの野望を教えてください。

中尾 若い頃は、とにかくうまくなりたかった。最初は、「バカ」、「死ね」、「帰れ!」とか言われてました。それをバネにして、うまくなりたいとしか思わなかったです。

いまの人たちは、先輩たちにも、ディレクターさんにも、「違う」と言ってもらえない。間違ってても、「うん、それもあるよね」という言い方をされる。となると、一〇通りぐらいの答えがあるような中から見つけださなきゃいけないという、逆の大変さがあるわけです。

でも、昔は「ヘタクソ!」と言われると、「あ、ヘタなんだ。うまくなればいいんだ」と。ちゃんと答えをくれたので、簡単だった。「ヘタクソ!」と言われたときは一番うれしかったですよ。だって、その前までは「帰れ!」とか、「いるな!」とかさ、そんなことしか言われてないわけだから(笑)。「ヘタクソ!」と言われたときは、あっ、見てくれてたんだ、と(笑)。

じゃあ、今度は「うまい!」と言わせるようになればいいだけなんで。そんな簡単な考え方でした。だから、二〇歳になると、早く三〇になりたいなと、三〇になればあの役者さんみたいな芝居ができるはずだ、あの歌もうまく歌えるかもしれない、と。で、三〇になると、うーん、四〇になれば、きっとあのせりふも言えるようになるかもしれないって。そして、五〇になっても、六〇になればできる、と(笑)。

でも、六〇を過ぎてくると、ああ、そうか、俺はヘタクソだったんだというのがやっとわかるようになる。ちょっと肩の力が抜けて、それでもここまでやらせてもらえてきたんだ、やってこられたんだという、少しの自負もでてくる。そうするとまた違う楽しみ方が、今までと全然違う楽しみ方ができますよ。だから、これからが楽しみです。

――楽しんでるんですね。

中尾 はい。あとは、宇宙人やばいきん以外にも、人間の声もできるようになりたいです(笑)。

中尾隆聖(なかお・りゅうせい)

2月5日生まれ。東京都出身。主な出演作に『それいけ!アンパンマン』のばいきんまん、『ドラゴンボール』シリーズのフリーザ、『ONE PIECE』のシーザー・クラウンなど。

【大野裕之】

脚本家・日本チャップリン協会会長

チャップリン家の信頼もあつく、国内外のチャップリン公式版Blu-rayを監修。羽佐間道夫氏発案の「声優口演ライブ」の台本を担当する。著書『チャップリンとヒトラー』(岩波書店)で2015年第37回サントリー学芸賞受賞。映画脚本家としては、2014年『太秦ライムライト』で第18回ファンタジア国際映画祭最優秀作品賞受賞。

【羽佐間道夫】

1933年生。舞台芸術学院卒。劇団中芸を経て、『ホパロング・キャシディ』で声優デビュー。以来、声優の草分けの一人として数多くの名演を披露。代表作に、シルヴェスター・スタローンを吹き替えた『ロッキー』シリーズほか、チャールズ・チャップリンの『ライムライト』、ディーン・マーティン、ポール・ニューマン、ピーター・セラーズ、アル・パチーノの吹き替えなど多数。2008年、第2回声優アワード功労賞受賞。

写真= 大場千里/光文社

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.