akane

2019/06/14

akane

2019/06/14

このコラムでは、科学者の間でほぼ合意に達していることでも、一般の社会では合意に達することなく論争が続く状況を見てきました。この論争は、科学者がさらに研究の精度を上げて確からしさを示す論文を積み上げたとしても終わることはないでしょう。続く論争を終わらせるには、さらなる科学研究よりも、一般社会に広がる溝を埋めるコミュニケーションが必要になります。

芸術家なら創作に没頭したいでしょう。

スポーツ選手だったら練習に専念したいでしょう。

科学者も同じです。

科学者も、自分の研究に集中したいのです。

それに加えて、研究論文を発表して評価される大学のシステムでは、研究以外の活動に消極的な研究者が多くなると指摘されています。

コミュニケーションに消極的なだけではありません。

コミュニケーションに熱心な研究者を低く評価する傾向も指摘されています。

そんな傾向は「セーガン効果」と呼ばれています。

その名前は、1980年に放送されたテレビ番組『コスモス』などで知られるカール・セーガン氏(1934-1996)に由来します。

セーガン氏は宇宙の神秘を解き明かす科学の魅力を私たちに伝えてくれた人物です。

その結果、セーガン氏の番組がきっかけで科学の道に進んだ人も多く存在します。

しかし、セーガン氏の評価は、学術界では必ずしも高くはありませんでした。

セーガン氏は1992年、アメリカで最も権威のある科学者団体「全米科学アカデミー」の会員選考で候補者に選ばれながらも、最終選考で落ちました。最終選考で落ちるのは異例のことで、学術界のセーガン氏への冷たい対応を示す例としても知られています。

NASAのディビッド・モリソン上級研究員は「ほとんどの同僚研究者は、セーガン氏の科学的な業績はアカデミー会員にふさわしいと評価していた」と振り返ります。

セーガン氏は啓蒙活動があまりにも有名ですが、金星大気の温室効果に関する研究や、火星表面で起きる嵐の研究などで科学的な成果も数多く残しています。

しかし、「(彼のメディアでの成功を)うらやむ敵も多かった」とモリソン氏は指摘しています。

セーガン氏は科学と社会の間に広がる溝を感じ、科学を軽んじる風潮を心配していました。1995年の著書『The Demon-Haunted World(邦題・悪霊にさいなまれる世界)』では、次のように書いています。

「私たちが水晶玉を握り、占星術を神経質に気にする時、私たちの批判的な能力は衰え、気持ち良く感じることと真実であることの見分けが付かなくなってしまう。そして、気付かないうちに、迷信と闇の世界に滑り落ちてしまう」

「ポスト真実」の時代といわれ、事実を軽んじる傾向が世界的に広がる現代にもあてはまりそうな懸念が、20年以上前から示されていたことがわかります。科学と社会の関係に鋭い視点を持っていたセーガン氏が評価されなかったことを知ると、アメリカであっても学術界は意外と閉鎖的なのかという気分になるのは私だけではないでしょう。

アメリカで科学者がコミュニケーションに消極的になった背景を、歴史をさかのぼって見ると、第二次世界大戦後、政府が科学研究への支援を大幅に増やしたことに行き着きます。

科学研究はかつて、私財をつぎ込んだり、資産家の支援を受けたりしながら営まれてきました。人々に科学の魅力をアピールし、資金を得る研究者も多く存在しました。

例えば、宇宙が膨張していることを1920年代に示した天文学者エドウィン・ハッブル(1889-1965)が観測を行ったウィルソン山天文台は民間の資金で作られました。

鉄鋼王カーネギーの支援で誕生したウィルソン山天文台(2016年7月、ロサンゼルス郊外)

この天文台は、製鉄業などで巨額の富を築いたアンドリュー・カーネギーが設立した財団が1904年、年間15万ドル(2018年時点の貨幣価値に換算すると約420万ドル・約4億6000万円)を2年間にわたって寄付することを決めたことで誕生しました。

ハッブルが使った望遠鏡(直径約2・5メートル)は当時、世界最大で、ほかの資産家の寄付も得て作られました。天文学の歴史において、17世紀にガリレオが自作した望遠鏡につぎ、2番目に重要な望遠鏡とされるものです。それは、国が作ったものではなかったのです。

しかし、第二次世界大戦は、そうした素朴な科学の姿を大きく変えました。

原子爆弾の開発は科学が秘める力を見せつけ、科学技術を国の重要政策に押し上げたのです。

1944年、ルーズベルト大統領は、原子爆弾の開発計画を進めた技術者バネバー・ブッシュに、大戦後の科学の役割を検討して報告するように求めました。

ブッシュは翌1945年、「科学……果てしなきフロンティア」と題する報告書をまとめ、基礎的な科学研究こそが経済の発展や病気の克服につながる知識を生み出すとして、基礎科学の重要性を説きました。

アメリカ政府はこの報告書に基づき、科学研究費を配分する全米科学財団(NSF)を1950年に設立するなど、科学技術を推進する体制を整えます。当初は予算が限られていましたが、1957年の旧ソ連による世界初の人工衛星「スプートニク」打ち上げに衝撃を受けたアメリカ政府は科学技術予算を大幅に増やし、現在に至る「科学大国」の土台が作られました。

しかし、そこには思わぬ落とし穴がありました。

国からの資金に恵まれた研究者の意識が次第に内向きになっていったのです。

科学ジャーナリストのショーン・オットー氏は2016年6月、ワシントン市内で開かれた講演会で、次のように話しました。

「政府から多くの研究資金が科学者に届くようになり、科学者は大学や政府ばかりに気を配るようになった。人々に科学を伝える動機がなくなり、逆に避けるようになった」

こうした研究者の姿勢に、一般の人々は科学への不信感を強めるようになったのです。

そして、科学者はさらに閉じこもるようになります。

「浮世離れした組織がどこもそうであるように、科学者の組織にも特権意識が生まれた。多くの科学者は、自分たちは客観的な事実に基づく議論を重視しているとして、政治を何か汚いもの、そして自分たちよりもレベルの低いものと見なすようになった」

オットー氏はそう指摘します。

アメリカにも、「象牙の塔」にこもる科学者に対する批判があるのです。

ただ、そうしたコミュニケーションに消極的な科学者の姿勢は変わりつつあるようです。

予算が限られてくるなかでアメリカでも研究費獲得を巡る競争は激しく、一般市民からの応援が必要だと考える科学者が増えているのです。

科学を軽んじるトランプ大統領の誕生を受け、自分たちの言葉で科学を伝えることの大切さに気づき始めた科学者が多いのも事実です。

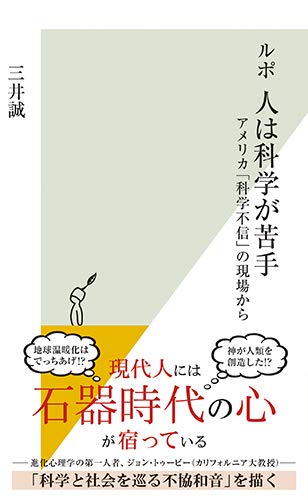

※本稿は、三井誠『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)の内容の一部を再編集したものです。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.