akane

2019/06/17

akane

2019/06/17

そもそも、“調査捕鯨裁判”とも“南極海捕鯨事件”とも呼ばれる訴訟は、2010年5月にオーストラリアが、日本が南極海で実施していた第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPA2)を対象に提訴したものである。

当初、筆者が聞いていた内容をかいつまむと、「自国領土と主張する南極大陸領土沖合の排他的経済水域において違法な鯨類捕獲調査(調査捕鯨)を実施するのは、国際法に照らして誠に遺憾なので提訴する……」というものだった。

南極大陸に領土を主張している国は、オーストラリアのほかにニュージーランド、英国など7ヶ国に上る。そのうちオーストラリアは、1933年におよそ東経44度から136度、同じく東経142度から160度の広大なセクターを自国領土と宣言した。

JARPA2は、確かにこの沖合で行われていた。しかし、この宣言は、互いに領土を主張している4ヶ国(英国、フランス、ニュージーランド、ノルウェー)のみにしか承認されておらず、世界が認めた領土とは言いがたい。

そうしてみると、そもそも訴訟自体が成立するのかが疑わしくなるのである。

この領土だとか排他的経済水域だとかの議論は、裁判当初に行われた管轄権受諾問題の一環、つまりICJでこの問題を扱えるかどうかの審議で検討されたようだ。

オーストラリアは「ICJにおいては領海や排他的経済水域について両者(もしくは複数の者)が争っている場合には訴訟が成立しないが、現実的に日本とはそうした争議関係になっていないので、訴訟は可能だ」と主張し、最終的にはオーストラリアの主張が認められている。

このあたりは、もっとスマートな法的説明や表現があるのかもしれない。素人には何ともしっくりこない話だが、日本はその後、管轄権を争点とすることはなかったようだ。

こうした経緯で、「排他的経済水域内」の部分はそれ以上取り扱われることもなく、「日本が行っている調査捕鯨が、国際捕鯨取締条約に照らして違法であるかどうか?」のみに焦点があてられるようになった。

その後の訴訟の経緯を時系列的に追うと、以下のようになる。

2010年5月31日 オーストラリアがICJに訴状を提出

2011年5月9日 オーストラリアがICJに申述書を提出

2012年3月9日 日本がICJに答弁書を提出

2013年2月6日 ニュージーランドが訴訟に参加

2013年6月26日から7月16日 口頭手続き

2014年3月31日 判決言い渡し

裁判は通常、15名の裁判官団で行われるそうだが、その中に当事国、日本出身の小和田恆判事が含まれていたため、バランス上、オーストラリアのヒラリー・チャールズワースが臨時裁判官として裁判官団に加えられ、計16名となった。

小和田判事は、ICJの所長も務められた国際法の碩学である。またよく知られているように、皇后雅子様の父君でもいらっしゃる。

オーストラリア側と日本側がどのように議論を展開していったかは、ICJのホームページからも閲覧可能である。しかし、その内容を正確に理解するには、かなりの専門知識が必要で、筆者の手には余る。

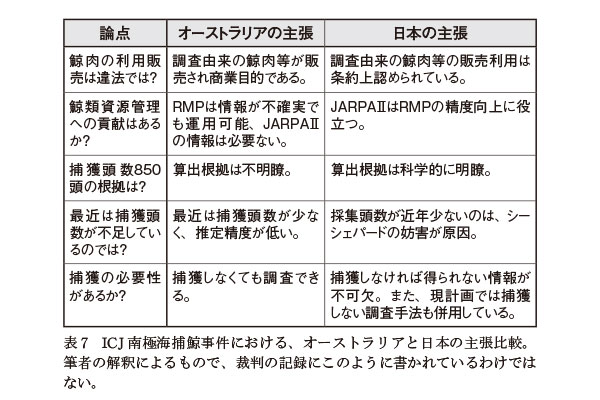

そこで、いくつかの文献や情報サイトを参考に、筆者流にかみ砕いて、論点をシンプルにしたうえで表にまとめて比較してみた(表7)。

おそらくは、こうした主張を双方が、IWC科学委員会での議論を交えつつ応酬したものと思われる。こうした点について、ICJではどのような判断が示されたのか?

当然と言えば当然だが、国際捕鯨取締条約の条項がJARPA2とどのように関わるのかが審議の焦点になる。

水産庁ホームページ(http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html#10)によると、判決は次のように要約されている。

(1)非致死的手法(筆者注:この場合は、クジラ類を捕獲せずに、生きたまま調査する意。代表的なものはバイオプシーと呼ばれる表皮採取調査)の実行可能性に関する検討が不十分

(2)目標サンプル数の設定に関する検討が不十分・不合理

(3)捕獲目標数と実際の捕獲数との乖離

(4)終期のない時間的枠組みに対する疑念

(5)科学的成果が不十分

(6)他の研究機関との連携が不十分

そして、包括的判決として、

第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPA2)は、調査の計画及び実施が調査目的を達成するために合理的なものと立証されておらず、国際捕鯨取締条約第8条1に規定する科学目的の調査とは言えない。日本は、将来、第8条1に基づく許可証の発給の可能性を検討する際は、この判決に含まれている理由付けと結論を考慮することが期待される。

と締めくくられている。

このままだとまるで惨敗の体であり、既報のマスコミ報道と何ら変わらない。

しかし、水産庁のホームページ(捕鯨の部屋)には同時に、ICJの判決について、以下の点が指摘されている。

このことは、ほとんど報道されていなかったし、今もされていない。

(1)国際捕鯨取締条約(ICRW)の目的の一つが鯨類資源の持続可能な利用であること。

(2)JARPA2の活動はおおむね科学調査と特徴付けることができること。

(3)JARPA2が求めるいくつかのデータの収集は非致死的手法では実行不可能であること。

(4)致死的調査の使用はJARPA2の目的との関係で不合理ではないこと。

(5)鯨類捕獲調査の副産物である鯨肉の販売及びその収得金の活用を伴う調査は、その点のみをもって違法とはならないこと。

国連食糧農業機関(FAO)の専門官等を務めた国際派であり、ICJ捕鯨裁判に水産庁側の重要スタッフとして関わった諸貫秀樹国際課漁業交渉官(後に参事官)は、後に東大・八木伸行教授(国際漁業学者)らが主催した水産学会のシンポジウム「調査捕鯨と国際司法裁判所(ICJ)判決」(2015年3月)において、

「マスコミ報道ではICJ捕鯨裁判は惨敗のように報道されているが、総合的な結果としてみると、ほとんどイーブンと言って良く、百歩譲ったとしても惜敗と位置づけて良いものだ」と熱く述べている。

また、森下丈二・東京海洋大教授(前出)によるICJ捕鯨裁判レビュー、さらに慶應義塾大学法学部の高島忠義教授の法学研究会講義録の中にも、類似指摘が明確に見られる。

裁判官16人個々の判断を一瞥できるサイト(例えばhttps://www.icj-cij.org/en/case/148など)もある。これらを見ると、IWC総会に非常に似た議論構成であることが分かる。

ただ、この場合は、単に国の方針の違いというより、裁判官個々の捕鯨問題に対する知識と取り組み方が現れているように思える。

判決は明瞭に二分され、トムカ所長や臨時裁判官のチャールズワース(オーストラリア)を含むグループは、どのような観点からもオーストラリア支持の判断に回り、これに対し、小和田裁判官を含むフランス、モロッコ、ソマリアの裁判官は一貫してトムカ・グループに反対の、しかも4人同一の判断を示した。

これでは、IWCと同じではないのか……。オーストラリアがICJに調査捕鯨を持ち込んだのは、単なるスタンドプレーにすぎないのか?

疑問と言えば、もう一つある。

このICJ捕鯨裁判とほぼ時を同じくして、外部評価委員を交えたIWC科学委員会JARPA2評価会合が開催されていたことだ。

詳細は省くが、外部専門家を交えたこの評価会合では、詳細な専門的審議が行われ、もちろん批判点や課題も挙げられたが、JARPA2をおおむね評価する内容も多く盛り込まれた。

この評価会合がこの時期に行われることは、かなり以前から決まっていたことだ。ICJでJARPA2の審議が進行する中、なぜこのIWC評価会合の結果が参照されなかったのか? 疑問は深まるばかりである。

さらにもう一つの疑問。

先に触れた日本水産学会シンポジウムでの同志社大学・坂元茂樹教授の講演によれば、ICJは確かに一審制だが、判決の内容が理解に苦しむ時は、現存のルールとして「解釈請求」ができるという。しかし、この手続きも、残念ながら未だなされていない。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.