akane

2019/10/04

akane

2019/10/04

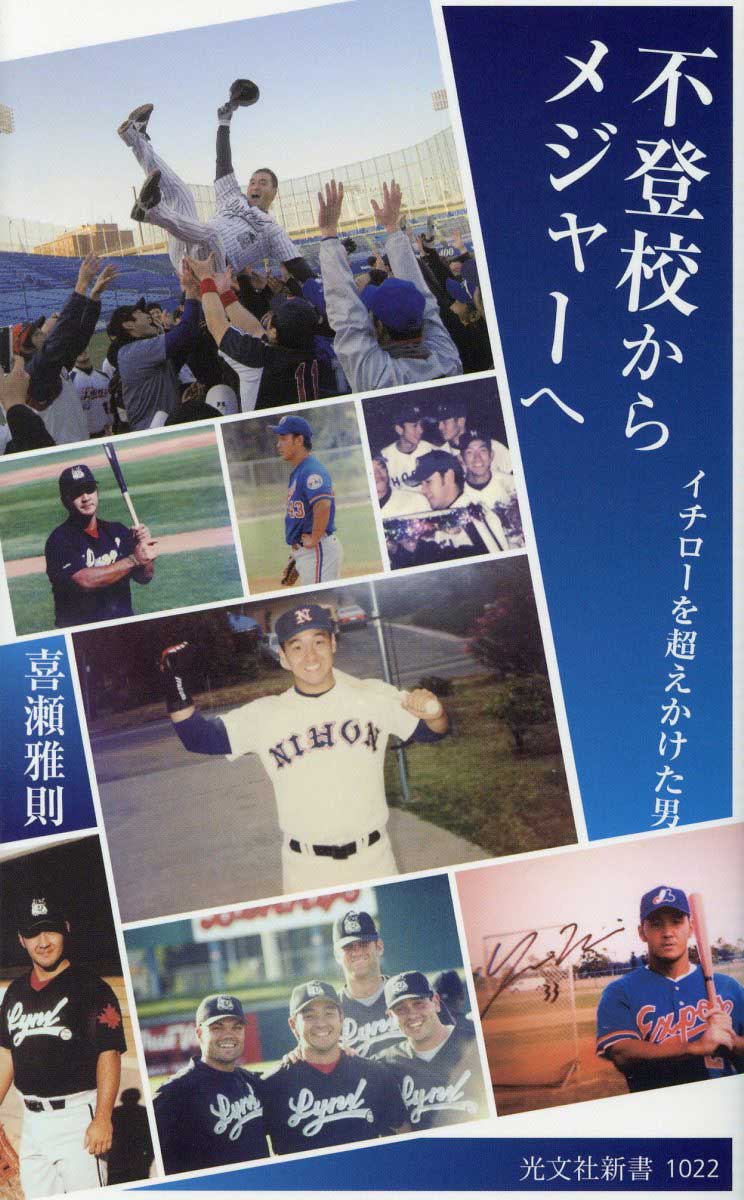

※本稿は、喜瀬雅則『不登校からメジャーへ ~イチローを超えかけた男~』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

「あの“更地の頃”なら、もう一回、つぶされていましたね」

不登校、引きこもり、実家の消滅。

その頃の“どん底の精神状態”なら、周囲からの雑音で再び、心が折れていたかもしれない。

「どうやったら、野球をやれるのかな。そう考えるようになっていたんです。高校の残り2年、野球ができないのも地獄。いい環境じゃなかった。僕は『自分らしく』と思ったんです」

周囲の期待に合わせる。それが、得策なのは分かる。しかし、それは「自分」ではない。

心に思い描き始めていた新たな舞台は「アメリカ」だった。

「人生、リセットしたかったんです。ゼロからやりたかったんです。僕を、誰も知らないところで野球をやりたかった。知らないところへポンと行っても、同じ年代なら、野球ならば勝負ができるだろうと」

マーク・マグワイア。ホセ・カンセコ。分厚い胸板と丸太のような腕で、バットを振り回す豪快な姿。

その時、根鈴の心に浮かんでいた理想像は、メジャーを代表する2人のホームランバッターだった。

しかし、野茂英雄が近鉄を退団してメジャーに行くのは、1995年(平成7年)のことだ。その当時、野球をするために、アメリカに行く高校生など、存在すら想定されていなかったといっても、決して大げさな表現でもない。

しかも、何のアテも、コネもないのだ。

ただ、アメリカに行けば、俺のやりたい野球があるはずだ。

そう考えた根鈴は、自ら行動を起こした。

「野球が強い学校はないですか?」

海外留学を斡旋してくれる会社に問い合わせ、紹介されたのはサンディエゴにある「サンマルコス・ハイスクール」だった。

「再出発をしたいという思いがあったんです。留学して、卒業をして、きちんとやり遂げて、その『先』を見ていました」

アメリカに留学して、野球をやる。

その決意を聞いた母は、何も言わずに貯金を切り崩し、渡航費と入学金を、根鈴に手渡してくれた。

1991年(平成3年)夏。

イチローは、名門・愛工大名電高のエースとして、愛知県大会のマウンドに立っていた。打っても、8試合で28打数18安打、打率・643、本塁打3本、17打点、13盗塁。

驚異的な数字をたたき出していた「二刀流・鈴木一朗」が率いる愛工大名電高は、県大会決勝で0-7で東邦に敗戦。イチローの高校最後の夏は、甲子園の一歩手前で終わることになった。

それでも、プロのスカウトの評価は高かった。打ってよし、走ってよし、そして、投手ゆえに肩もある。打者として「1位指名」の噂もささやかれた逸材は、11月22日のNPBドラフト会議でオリックスから4位指名を受け、プロ入りが決まった。

未来への展望が、大きく開けようとしていたその同級生とはあまりにも対照的な、根鈴の“夏の終わり”だった。

「日本の中で、一度ずれた。楽しくねえ。不登校で出遅れてしまって『アメリカに行かせてくれ』『向こうで野球がやりたい』っていうのは卑怯なんだけど、すねをかじらせてもらおうと……。あの状況では、母親も『ノー』と言えなかったでしょうからね」

根鈴は、日大藤沢高を休学して渡米、その翌年には中退した。

あいつを、何とかしてやりたかった。

その後悔の念は、根鈴が所属していた日大藤沢高校野球部の顧問であった鈴木の心から、一生消えることはない。

「3年間、あいつと一緒にやっていたら、人生が変わっていたと思うんです。僕が折れて、折れて、折れて、彼を高校野球に戻そうと試みたんです。でも、うまくいかなかった。ホントに惜しい」

その恩師が何度も差し伸べてくれた手を、根鈴は振り払った。

「今思えば、ホントに甘ちゃんですよね。あれだけ自分のことを考えてくれた監督さんだったのに……。本当に申し訳ないです」

4打数2安打1本塁打。公式戦出場なし。

何の爪痕も残せないまま、根鈴の高校野球生活は幕を閉じた。

もう一度、全力で、野球をやりたい–。

その思いを胸に抱き、たった一人で、米国へ旅立った。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.