ryomiyagi

2019/12/06

ryomiyagi

2019/12/06

少女への教育は社会にも大きな利益となりますが、未だに世界で1億3000万人の少女が学校に通っていません。以前よりも改善された数字だとする見方も多くありますが、それは学校へ通えない状況を作り出す壁が今より高かっただけです。

地域によっては、少年より少女の方が壁に囲まれている現状があります。それは一般的に7~12学年に相当する中学校でも同じです。ギニアでは少年たちは40パーセントが中学校に通っているのに対し、少女たちは4分の1しか通っていません。チャドでは3分の2以上の少年たちが通っているのに対し、少女たちの中で通っているのは3分の1以下です。

アフガニスタンでは、70パーセント近い少年たちが通っているのに対し、少女たちは3分の1余りしか通っていません。格差は大学進学率でも同じです。貧しい国々では高校卒業後の進学率は、男女で100対55と差が出ています。

中学以降での女子の進学率が男子より低いのはなぜでしょうか? 経済的側面から考えれば、少女を学校に通わせるのは長期投資になります。深刻な貧困に苦しむ家庭では目下の問題は、日々どうやって食べていくかにあり、貴重な労働力である娘の時間を教育に回したり、学費を払ったりすることはできる状況にありません。

社会的側面から見ると、伝統的に女性や少女に課された役割を果たすには、教育は必要ないという考えの根付く地域もあります。突き詰めると、女性の教育は伝統的な女性の役割を脅かすものとなるのです。また政治的側面から見ると、2014年にナイジェリア北東部で276人の女子学生を拉致したボコ・ハラムのような過激派が、少女に教育を受けさせるべきではないという姿勢を見せてきたいきさつがあります(ボコ・ハラムという名称には「西洋の教育は罪」という意味があります)。

過激派の人々は女性に「我々がお前たちに課す役目を果たすには、教育を受ける必要はない」とメッセージを出しているのです。そして学校を破壊し少女を拉致し、親が恐怖から娘を家に閉じ込めるよう仕向けているのです。少女を学校に通わせる行為は、男性に奉仕するのが女性の務めだとする考えに真っ向から立ち向かうものです。

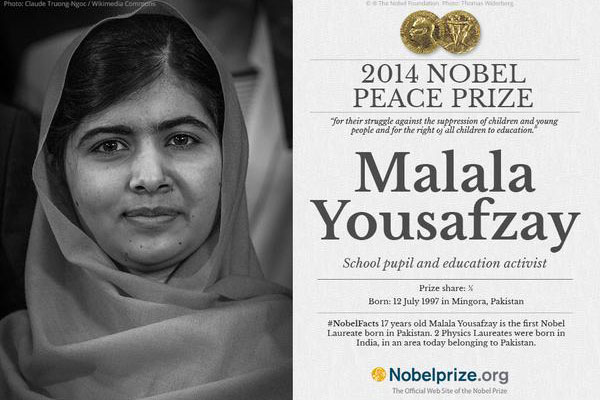

そうした考えに立ち向かったパキスタンのマララ・ユスフザイは2012年、15歳の時にタリバンに銃撃されました。マララは学校を経営する父親の影響で、タリバンの支配下にある地元での学校生活をブログに記しました。多くの人々がそれを読み、デズモンド・ツツ大主教はマララを国際子ども平和賞に推薦しました。

マララは学校へ通う少女であるがために無差別に銃撃されたわけではありません。活動家として名が広まったため、口を封じ、支持者に恐怖心を植え付けようとする人々により狙われたのです。しかしマララは主張を続け、銃撃の9カ月後、国連で次のようにスピーチしました。

「本とペンを手に取りましょう。それが私たちにとって最も強力な武器です。一人の子ども、一人の教師、一冊の本、一本のペンで世界を変えられるのです」

1年後の2014年、マララは史上最年少でノーベル平和賞を受賞しました(マララ本人は、学校で化学の授業を受けている最中に受賞の知らせを受けたそうです)。

受賞後、私はマララと対面し、世界中の人々と同様に彼女の物語に胸を打たれました。2017年にニューヨークでのイベントにマララを招待した際には、彼女のスピーチにもっと強く心を動かされました。マララが中心に据えているのは自分自身ではなかったのです。

「私が生きているうちに、全ての少女が学校に通えるようになると信じています。各地のリーダーを信じているからです」

サハラ以南のアフリカの多くの農村部では、少女は慣習に従うことを強いられます。慣習に背いたり、ましてや変革を起こしたりはできない空気があります。

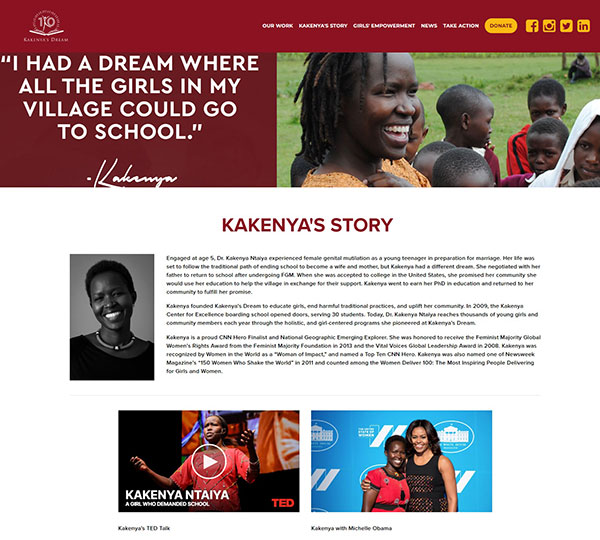

カケニャ・ンタイヤという少女は、ケニアのマサイ族の同じ13歳の少女たちと同様、生まれた時から将来が決められていました。小学校に通い、思春期になると中退して女性器を切除され、5歳の時に婚約した男の子と結婚するのです。結婚したその日から水を汲みに行き、薪を集め、家を掃除し、料理をし、農作業をします。敷かれたレールは周囲に奉仕するためで、全く自身のためにはなりませんでした。

しかし誰かが「ノー!」と声を上げれば、状況は変わり始めるのです。

この勇敢なマサイ族の少女カケニャのことを私が初めて知ったのは、私たちの財団がある映像コンテストに出資した時でした。世界を変えた人々をテーマにしたドキュメンタリー映像のコンテストだったのですが、優勝作品はカケニャを取り上げたものだったのです。

カケニャの夢は教師になることでした。そのためには結婚適齢期を過ぎても学校に通い続け、結婚はしないことになります。結婚して料理や掃除に明け暮れる道には進まないことになります。

カケニャは迷わず、13歳になった時、父親に取引を持ちかけました。結婚せずに学校に通い続けるのを認めてくれるなら、女性器切除の慣習に従うと。父親はもしカケニャが女性器を切除しなければ、自分は集落の中で汚名を負って生きていくことになると知っていました。と同時に、カケニャが伝統に立ち向かう強さを持っていることも知っていました。そこで取引に応じたのです。

切除の儀式の日、カケニャは家の近くの牛舎へ行きました。そして集落の住民が全員見守る中、年配の女性の手によって錆びたナイフで陰核を切り取られました。カケニャは大量出血し、壮絶な痛みで意識を失いましたが、3週間後に再び学校に通い始め、あらためて教師になろうと決意しました。そして卒業時には奨学金の満額給付を得てアメリカの大学に進学したのです。

しかし奨学金に渡航費は含まれておらず、集落の人々に頼んで資金を工面することもできませんでした。奨学金を得たことや援助が必要なことを話すと、人々はこう言いました。「そんな、もったいない。男の子に奨学金を与えればいいのに」

カケニャは伝統に立ち向かう勇気だけでなく、伝統を味方につける知恵も持っていました。マサイ族の社会では、良い知らせは朝にやってくると信じられています。そこでカケニャは毎朝、集落の有力者の男性の家のドアをノックし、大学へ行くために支援してもらえたら、いずれは戻って集落のために尽くすと訴え続けました。

そしてついに、住人たちはカケニャのために渡航費を出すことを決めました。

アメリカに渡ると、カケニャは教育学の学士号だけでなく博士号も取得しました。そして国連で働き、女性や少女の権利について学びました。学んだ中で最も重要だったのは、「教育を受けるために体を傷つける必要はない。教育を受ける権利はもともと持っているのだ」ということだったといいます。

約束通りに集落へ戻ると、少女たちのための学校を作りたいので協力してほしいと年長者たちに訴えました。しかし返ってきた答えはこうでした。「男が通う学校じゃないのか?」

また、そのうちの一人は言いました。「女に教育は必要ないが、お前が戻って来て集落に尽くそうとしているのは感心だ。進学のためにアメリカに渡った息子たちはいるが、私の知る限り、集落のために戻って来た者は誰もいない。カケニャが初めてだ」

カケニャはそこに突破口を見出しました。少年は戻って来ないのに少女は戻って来るとすれば、女子教育にはなおさら意味があります。その年長者はこうも言いました。「カケニャの言葉に気持ちが動いたよ……。カケニャは集落に学校を作り、希望を与え、古い慣習を変えて女がより良い人生を送れるようにしようとしているんだ」

年長者たちは学校設立のために土地を提供し、2009年にカケニャ教育センターが完成しました。それまで高学年になると退学し結婚させられていた少女たちは、引き続き教育を受けられるようになり、中学校にも進学しやすくなりました。

センターは少女に制服や教科書、個別指導サービスを提供する一方、保護者へは娘に女性器切除をさせないことや、在学中は結婚させないことを義務付けています。センターで教育を受けた生徒の中には、ケニア政府が実施する学力テストで上位2パーセントに入り、国内外の大学に進学した少女たちもいます。

伝統に立ち向かい声を上げる大きなエネルギーがどこから湧いてくるのか、私には分かりません。しかし立ち上がった少女たちは必ず、同じ思いを抱きながらも声を上げる勇気を持てなかった人々と出会っていきます。リーダーはそうして生まれるのです。他人が言えなかった言葉を口にし、味方につけていくのです。そうして若い女性は自分の人生だけでなく、文化をも変えることができます。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.