ryomiyagi

2020/02/08

ryomiyagi

2020/02/08

『荒城に白百合ありて』KADOKAWA

須賀しのぶ/著

10代少女をメイン読者にしたコバルト・ノベルでデビューし、一般小説に移ってからは近現代の動乱期を好んで描いてきた須賀しのぶさん。新作『荒城に白百合ありて』は会津の少女と薩摩の青年を主人公にした初の幕末小説です。

「担当編集者とワーグナーのオペラ『トリスタンとイゾルデ』を見に行ったことがあったのですが、その帰りに“幕末の会津藩で『トリスタンとイゾルデ』をやろう”と言われました。何、脈絡のないことを言ってんだろう、と思ったのをよく覚えています(笑)。それで10年間、断り続けていたんですが、あのとき提案されなかったら一生、幕末は書きませんでした」

須賀さんは、開口一番、そう言って楽しそうに笑います。

「両親が会津出身だったので、物心ついたころから、年末年始やゴールデンウイーク、お盆などは会津に行っていました。飯盛山や鶴ヶ城などによく行きましたし、お祭りで白虎隊の切腹シーンが演じられるのもずっと見て育ってきました。幕末から太平洋戦争に至るまで会津藩出身の人々がどれだけ苦労したかも聞いていました。薩摩藩や長州藩に対してはちょっと悔しいという思いもあったので、公平な立場では書けないと思っていたんです。実際、『紺碧の果てを見よ』に会津出身の海軍士官を登場させているんですが、そのとき自分の歴史観が定まっていないと気付いたこともありました」

葛藤し続けていた須賀さんに、編集者は「幕末の歴史を書くのではなく人としてどう生きるかを書いてほしい」とアドバイスします。

「これまでベルリンの壁が崩壊する前の東ドイツや第二次世界大戦時のワルシャワなどを舞台にして作品を書いてきましたが、これは“こんな時代や社会があったんだ、そのなかで生身の人間が生きていんだ”ということを伝えたいから。ですので歴史的事実にひっぱられて書いているところもありました。ですが、このアドバイスを受け、歴史よりもキャラクターがその時代でどういう生き方を選ぶのかを主軸にしようと決めました。すると私の中に入り込んだ物語の中で、キャラクターたちが動くようになった。この感覚、20年ぶりに味わいました(笑)」

舞台は黒船来航によって開国を迫られる江戸末期。江戸詰の会津藩士の長女・鏡子はいずれ嫁に行き子どもを産んで、と考えていましたが、安政の大地震を経験し自分にも熱い欲望があることに気づきます。一方、薩摩藩士の岡元伊織は仲間たちのように攘夷に夢中になれないでいました。地震の日、2人は運命的な出会いをし……。

「鏡子は虚無的で、伊織は時代の熱から身を引いている。どちらも時代にフィットできず、この流れってやばいよねと思いつつ抵抗もしない。こういう感覚は決して幕末特有なものだとは思いません」

読み進めていくうちに、鏡子や伊織の持つ生きづらさは、時空を超えて、今を生きる若者たちに通じる普遍性があると気づきます。

「動乱期を舞台に小説をよく書くのは、社会のシステムが崩壊して時代が大きく動くときは価値観も大きく変わるときだから。そういう時代に人間はどう動くのか。私はその人間の素の姿を見たいんです。時代や状況に流される怖さをずっと書いているのも、どんな時代にあっても流されないという意識があるだけで、立ち止まる瞬間につながるのではないかと思っているからです」

ラスト20ページは圧巻で、呼吸をするのも忘れたと思うくらい没頭するはず。言葉の一つひとつが読み手の肉体に刻み込まれていくようなパワーのある、読みだしたら止まらない作品です。

おすすめの1冊

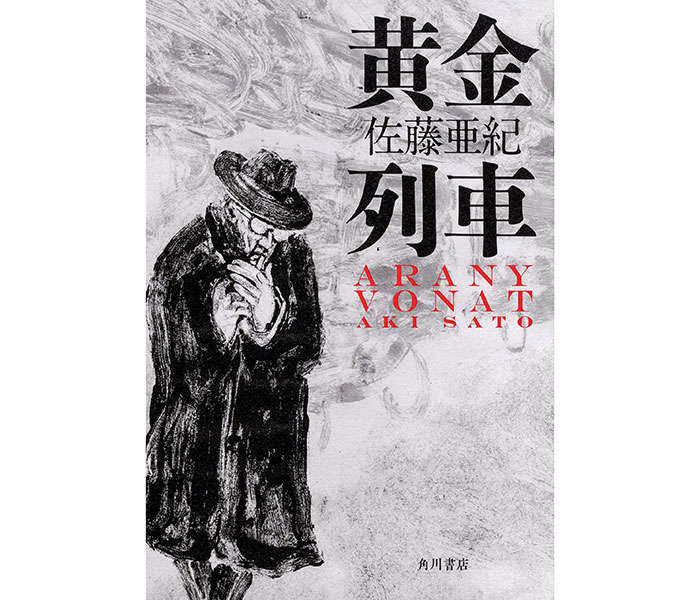

『黄金列車』KADOKAWA

佐藤亜紀/著

「ユダヤ人の財産を列車で運ぶハンガリーの役人vs.狙う有象無象。人間性が失われた極限状態で官吏ならではの方法で財産を守り通す役人の姿は痛快であり悲痛。佐藤氏の話はいつも人間とは何かと突きつけます」

PROFILE

すが・しのぶ◎’72年、埼玉県生まれ。上智大学文学部史学科卒業。’94年「惑星童話」でコバルト・ノベル大賞の読者大賞を受賞しデビュー。’13年『芙蓉千里』『北の舞姫 芙蓉千里II』『永遠の曠野 芙蓉千里III』で第12回センス・オブ・ジェンダー賞大賞、’16年『革命前夜』で第18回大藪春彦賞、’17年『また、桜の国で』で第4回高校生直木賞を受賞

聞き手/品川裕香

しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.