BW_machida

2021/02/12

BW_machida

2021/02/12

洋画はオムライスのようなものである。

そう語る著者が日本の洋画家たちを紹介していく本書は、さしずめメニュー豊富な洋食屋のようなものだろうか。「好きな洋画家は100人以上」というナカムラさんが本書のために選んだ画家は16人。厳選された作家は、それぞれ生い立ちも、洋画との向き合い方も、あるいは画風も画材も違う。

武士の家に生まれながら油絵を描いた者、パリで浮世絵風の美人画を流行らせた者、やわらかい色彩で精神性を表現した者、絵具に砂を混ぜて重厚な質感を作り上げた者など、実に様々で興味深い。

ただ、明治の始まりから昭和の中ごろまでおよそ80年の幅がある中で共通していることもある。それは、どの画家も自分なりの洋画を描いているという圧倒的ユニークさだ。

近代洋画は、西洋と日本の間で揺れ動きながら、試行錯誤を繰り返した実験の記憶であり、あくなき探求心の結晶。美とは何かを模索し続けた画家たちの魂の塊のように感じる

ナカムラさんの言う「探求心」、それこそが日本の洋画家たちの作品に二つとないユニークさを出しているのかもしれない。

例えば、司馬遼太郎の「街道をゆく」で挿絵を描いたことで有名な須田剋太(1906~1990)。

彼は、アスファルトを削ってつかまるという何とも「ユニーク」な事件を起こしている。

剋太は、マチエールには強いこだわりがあった。剋太は埼玉の浦和に住んでいた若い頃、歩道の「アスファルト」のマチエールに感動した。どうしても、その一部でいいから欲しくなり、夜中の2時頃にトンカチを持って道路を壊して持ち帰ろうとした。怪しすぎる。不審者として警察につかまってしまう。

「なぜ国道を壊そうとするのか?」

「ただオブジェが欲しくて」

「オブジェ?」

こんな会話を警察で交わしたそうだ。

そんな「変人」と呼びたくなるユニークさを持った須田剋太が描いたのが次のような絵だ。

キャンバスから飛び出て来んばかりに迫るモチーフ、厚く塗られた色、激しい筆遣いからは、豪快さを感じる。

一方で、ナカムラさんは須田剋太が

1、否定的精神(何事にも反骨心を持つ)

2、現実感

3、ぬめりがあるか(手触り感があるか)

4、ユーモア

5、馬鹿に徹する

6、勇気

7、品格

といったことを、絵を描く上で大切にしていたと話す。

こうした哲学に裏打ちされて描かれた絵だと知ると、何だかまた違って見えてくる気がする。

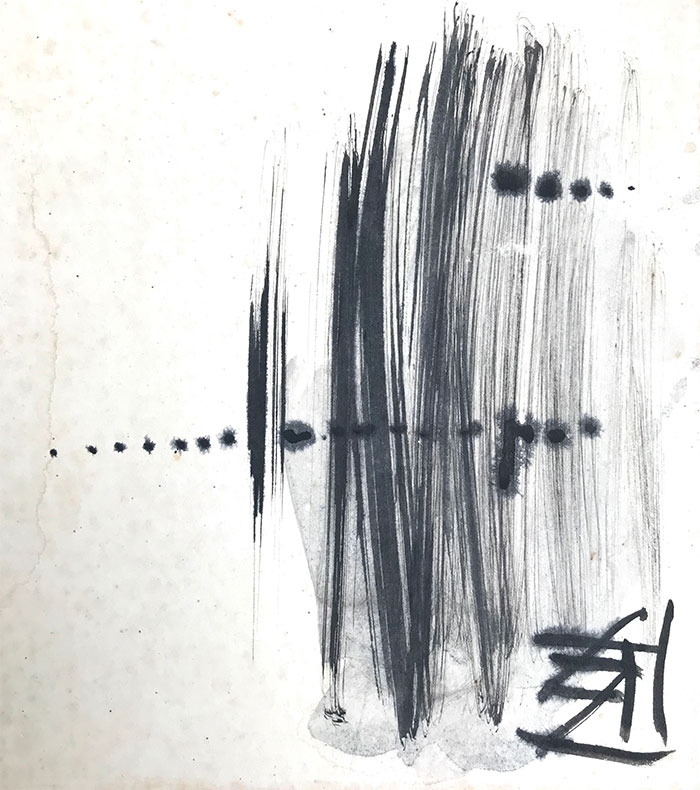

須田剋太は、他に抽象画も描いた。

力強い筆跡やかすれた線が印象的なこの作品は、実はマチエールにこだわった彼の思考錯誤の結果生まれているらしい。

孤高の天才、須田剋太を支えていたひとつが画材だ。

筆圧が強い剋太にとって、紙の強さは重要な問題だった。薄い紙だとすぐに鉛筆や筆で突き破ってしまうのだ。

そこで須田剋太は、彼の筆圧でも破れない、世界一強い紙を作ろうと日本最高峰の和紙職人を頼ったという。和紙の里として知られる福井県越前市の守漉き職人、中條榮一さんによって、その紙は完成した。

僕は中條榮一さんを二度訪ねたことがある。そして、須田剋太と一緒に試行錯誤して作った和紙のキャンバス「GOKA紙」を見せてもらった。

ものすごく丈夫で質が高く、軽い。

マチエールにこだわるあまりアスファルトを盗もうとし、自身の表現を叶えるためにわざわざ紙まで作った須田剋太。彼こそ、西洋画の模倣では終わらない、まさに日本独自の洋画を確立させた画家の一人である。

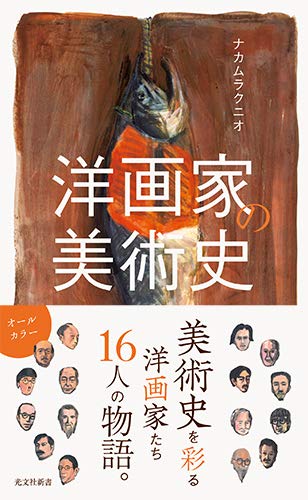

この他にも15人、実にバリエーション豊かな画家に『洋画家の美術史』で出会うことができる。一人の作家につき十数ページ、さらりと読めるよう簡潔にまとめられているが、一気に読んでしまうのはもったいない。

本書の第一章は、「舶来絵画」を描いた画家たち、第二章は、「和製洋画」を成熟させていった画家たち、第三章は、「昭和モダン」を体現する画家たち、第四章は、独自の進化を遂げた「日本的フォービズム」の画家たちを紹介している。

「洋画」と一口にいっても、それを描いた画家たちもそれに属する作品も非常に多彩で、味わいが全く異なるのだ。『洋画家の美術史』は一口で腹に収めるなんて無体なことはせず、ぜひ一人ずつ、じっくり味わっていただきたい一冊だ。

文/藤沢緑彩

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.