ryomiyagi

2020/12/17

ryomiyagi

2020/12/17

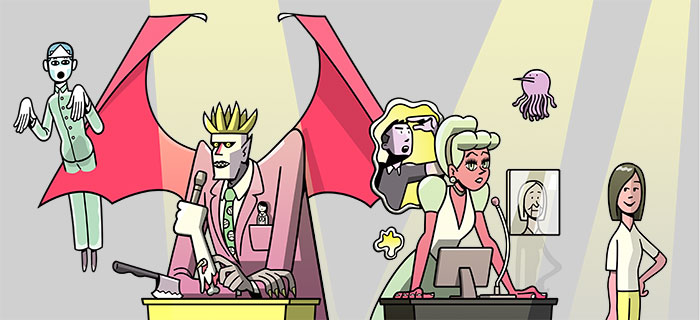

「内閣総理大臣に、サタン橋爪君を指名いたします」

とうとうその時が訪れた。連立政権のトップとして、サタン橋爪が選ばれたのだった。悪魔を名乗る者が国のトップに立ったという前代未聞のニュースは、世界中で大々的に報じられた。

総理大臣に就任すると、サタン橋爪はかねてから公言していた通り、大増税を断行した。所得税と金融所得税は一本化され、法人税もあわせて最高税率は大幅に上がり、富裕税も新たに設けられ、もちろん消費税も毎年一パーセントずつ上げていくことを正式に表明した。就任当初は七割を超えていた支持率も、本当に大増税するのだという姿勢が明確になったことで、みるみる下がり始め、ものの数ヶ月で不支持率と逆転してしまった。

しかし、サタン橋爪総理は、どこ吹く風だった。

「人間どもの支持率などまったく気にならぬわ。どうせ今世紀末には、一人残らず食い尽くしてしまうのだからな。ふはははははは!」

その一貫した姿勢に、もちろん批判も上がったが、支持率は徐々に回復していった。公約通りに、増税に伴って福祉も充実していったことが背景にあった。特に、保育士や介護士の給与が大幅に引き上げられたことで、長年の懸案だった人手不足が一気に解消され、待機児童や介護離職といった問題が、わずか数年で全国的にほぼ解消されたことが大きかった。増税によって確保された財源をもとに、出産や子育てや教育への支援も大幅に拡充され、合計特殊出生率は急上昇し、ついには夢とまで言われた2を上回った。

大企業や富裕層への課税は強化されたが、課税を逃れるために海外に拠点を移す企業や、住所を移すような経営者はほとんど現れなかった。そういった企業は、日本国内での経済活動が著しく制限されるように、悪魔党政権によって徹底的に締め上げられたからだった。並の政治家では躊躇してしまうような強引な政策も、「悪魔だから」という一言で実行できてしまうのが、悪魔党政権の強みだった。

ただ、法人税を引き上げた一方で、下請けを含めた従業員の賃金と役員報酬の格差を抑える、幹部社員の女性比率を高める、男性従業員の育児休業取得を義務化する、本社機能を都心から地方に移す――などの方策をとるごとに税率が下がっていくシステムを導入したことで、国の経済力の低下につながることはなかった。特に、本社機能の地方移転時の法人税率の下げ幅を大きく設定したことで、大企業の地方移転が一気に進んだ。その結果、かつての都心偏重が解消されて地方の活力も戻り、国土がバランスよく使われる新たな日本経済のシステムが構築されていった。

選挙カーも政治献金も供託金制度も廃止し、選挙の際は全候補者が完全に平等に与えられる政策発表機会と討論会で競う、金のかからない政治を実現した。それによって政治と金のスキャンダルは過去のものとなり、議員報酬を半額以下に削減しても、選挙資金を気にする必要がなくなった議員たちから大きな反対意見は出なかった。勝てそうなタイミングで衆議院を解散するような姑息な真似をせずとも、すべての選挙に完勝し、二期八年の衆議院議員の任期を満了して総理就任十年目を迎えたところで、サタン橋爪は定例の記者会見で突然表明した。

「そろそろ貴様ら人間に、バトンを渡そうではないか」

それが総理退任の記者会見なのだと悟った記者たちからは、どよめきが起こった。

「私は政界を引退する。そして悪魔党の他の議員たちも、明日からノーメイク……失礼、世を忍ぶ仮の姿で登院することになる。つまり、国会は再び人間だけのものになるということだ。だからといって、くれぐれも持続不可能な、その場しのぎの、自分たちの支持者を喜ばせるための短絡的な政策を採り続ける政治に戻ってはならぬぞ。思い出してほしい。我々が現れる前の、この国の政治を取り巻いていた状況を――。未来に正面から向き合う姿勢をどの政党も持っておらず、無理だと分かっているバラ色の政策にすがろうとしていた。悪魔という、人間以外の立場から厳しく言われて初めて、未来の重い課題に真剣に向き合うようになった。これから先はそんなことではいけない。貴様ら人間どもが自らの意思で、将来の難しい局面にも向き合わなければいけないのだ」

カメラに向かって熱く語るサタン橋爪の目は、心なしか潤んでいるようにも見えた。

「それでは私は、魔界に帰るとしよう。世紀末にこの世界を征服するための準備をしなければいけないからな。その時までさらばだ! ふははははは」

高笑いして去ったサタン橋爪総理の背中を、報道陣のカメラの猛烈なフラッシュが照らした。記者やカメラマンの中には、うっすら涙を浮かべている者もいた。最後の世論調査で、政権支持率は九十パーセントを超えていたのだった。

既成の政治に多くの有権者が失望していた国で、奇抜なメイクで悪魔を自称する政党が突然現れる。政策は決して過激ではなく、むしろ高福祉と格差是正を旨とする。――日本の悪魔党から始まった、そのような「悪魔運動」は、世界中に広まっていった。宗教的に「悪魔」を自称することがタブーである国では、「AKUMA」という日本語のままの発音で立ち上がる政党も多かった。

政治家に問題があって、庶民にまったく問題がないという国は存在しない。悪魔というキャラクターを貫くことによって、国民全体を上から目線で堂々と叱り飛ばすことができるのは、万国共通で画期的な政治手法として取り入れられた。思えば二十一世紀の序盤には、穏健な政策を静かに唱えるより、国民を分断するような過激な政策を声高に唱えた方が支持を得やすいという政治風潮がまかり通り、民主主義の危機とまで言われた時期があった。その危機を脱する鍵になったのが、穏健な政策を、過激で突拍子もないキャラクターの政治家が唱えるという「悪魔運動」だったのだ。それは「いがみ合うより親しみ合いたい」、また「新しいものに飛びつきたい」という人々の根源的欲求にマッチし、結果的に、可能な限り国民の幸福を増やして不幸を減らす、すべての人に優しい本来の民主主義を復活させたのである。ほんの少しのアイディアの転換で、再び世界の民主主義は平穏を取り戻したのであった。

二十一世紀初頭に問題となっていた経済格差は是正され、多くの国で「総中流」と呼ばれるような経済状況になっていった。もちろん問題がまったくないわけではなかったが、人類全体の総幸福度はかつてないほど高まったとも言われるようになった。

地球温暖化も、二十一世紀初頭に想定されていた最悪のシミュレーションよりはだいぶ抑えられた。日本でも、かつて絶望的なまでに膨れ上がっていた赤字国債は、こつこつと黒字財政を続けていくことで徐々に解消され、ついにはゼロにできる見通しも立つようになっていた。

そして、とうとう世紀末の、西暦二〇九九年を迎えた――。

それは、七月にしては湿度も低く、からっと晴れた気持ちのいい朝だった。

突然、晴れていた空が暗く曇った。

ほどなく、地面の底から不気味な重低音が響き渡ると、日本全体で地震が発生し、至るところで地割れが起こった。その割れ目から這い出してきた、黒紫色の肉体と真っ白な顔を持つ、身の丈五メートルほどある禍々しい生命体たちは、突然の事態に呆然としている人間たちを次々に捕らえては、巨大な口でばりばりと食っていった。

「ぎゃああああっ!」

「助けてえええっ!」

日本中が、まさに阿鼻叫喚の巷と化した。

「警察呼ばないと!」

「いや、自衛隊だ!」

人々がパニックに陥る中、上空から声が響き渡った。

「そんなものは呼ぶだけ無駄だ。奴らの兵器も、すでに我々によって無力化されている。あとは、生まれたての我が同胞たちが人間どもを食らいつくし、この星で我々が繁栄するのみだ」

その声を聞いて、人々は一斉に空を見上げた。そして上空を指差した。

「えっ、あれ……」

「ああっ、あいつは……」

「サタン橋爪だ!」

*

七十年以上前。大学以来の恋人と友人の四人で、地方のテーマパークでダブルデートをした帰りの、高速道路のサービスエリアのカフェにて、橋爪光博は熱く語っていた。

「今のこの国には、国民全員をガツンと叱れるような政治家が現れなきゃいけないと思うんだよ。従来の政治家みたいな『私に清き一票をお願いします』なんてスタンスじゃなくて、『俺様を当選させないとお前らはダメになっていく一方だぞ!』ぐらいのことを言い放つ、そんな政治家を出現させられないものかな」

「いや~、そんなのはさすがに無理だろ」

沢本健哉が苦笑した。しかし橋爪光博は、じっと考え込んでいた。

「どうしても無理かな。何か方法はないものかな……」

だが、しばらく考えたところで、橋爪光博はあきらめたように言った。

「言うのは簡単でも、そんなにいいアイディアなんて思いつかないか……」

「そろそろ出ようよ。帰り遅くなっちゃうし」

橋爪の恋人である荻野智里が言った。沢本健哉と、その恋人の窪木真美もうなずく。

「そうだな」

橋爪はうなずいた。四人で割り勘で会計を済ませ、車に乗った。

そして、橋爪の運転で、がらがらに空いた田舎の高速道路を走っていた時だった。

「うわああっ」

突然目の前に飛び出してきた、見たことのない黒紫色の猛獣、いや怪物のようなシルエット。四人はいずれもその姿をたしかに見てはいたが、何だったのかは理解できないまま、ただ悲鳴を上げることしかできず、気付けば車は弾き飛ばされて側壁を飛び越え、高架下へと転落していった。

「わああああっ」

「きゃああああっ」

悲鳴がこだまする車は、高架下の森の中の地面に叩きつけられ、原形をとどめないほど大破して炎上した。乗っていた四人は、ほぼ即死状態――のはずだった。

ところが四人は、まったく無傷のまま、炎の中からてくてくと歩いて出てきた。

「ふっふっふ。これはちょうどいい人間の肉体を手に入れたな」

「我々も先遣隊として、この復活の地、日本の人間どもの活力のなさを懸念していたが、こいつらを見つけてひらめいた。この国の人間どもを活性化させるために、政治家になればいいのだ」

「この肉体で選挙に出れば怪しまれまい。元から政治への関心が高い若者たちなのだからな。元々の知人たちのことは、世を忍ぶ仮の姿でだまし続ければよかろう」

「面白くなりそうだな、ふはははは」

悪魔に肉体を乗っ取られ、意思統一された四人は、炎上する車を背にしながら揃って高笑いした。一瞬だけ、顔が真っ白になって髪の毛が逆立ち、本来の悪魔としての姿を現したが、すぐまた人間の姿に戻って歩き出した。

*

「嘘でしょ!? どういうこと?」

「なんでサタン橋爪が?」

「空に浮かんでるっていうか、映ってるっていうか……これ、どうなってんの?」

空一面に現れた、サタン橋爪の姿。不思議なことに、日本中のどこから見上げても、巨大な彼の姿が見えたのだった。

人間としての橋爪光博はもう百歳を超えていたが、平均寿命が百歳に迫っていた二十一世紀末の日本においては、特に不自然なほど長生きというわけでもなく、表舞台から去って半世紀ほどが経っていたこともあり、今や誰も注目していなかった。悪魔を模して突然政界に登場し、日本を一気に好転させたカリスマ首相として、若い世代にも広く知られていたが、まさかこんな形で再会するなんて誰一人思っていなかった。

「ちょっと待って、もしかして……」

「悪魔党って、本物の悪魔だったの?」

人間たちの悲痛な叫びに、サタン橋爪は空から大声で答えた。

「だから、最初からそう言っていたではないか!」

結局解明されなかった、初当選後に与党の重鎮議員のカツラを取り去った出来事。あれは何のトリックを使ったわけでもなく、本当に悪魔だからできる離れ業だったのだ。それに、悪魔党の初期メンバーの顔も、メイクではなく悪魔としての素顔だったのだ。また、彼らが最初から全員、新人とは思えないほど演説もコメントも抜群にうまかったのは、人間をはるかに超越した頭脳を持っていたからだった。

「みんな、あんたのことを、本当は人間だと思ってたんだよ!」

「ちくしょう、だましやがって!」

人間たちの怒りの声に、サタン橋爪は反論した。

「だましてなどいるものか! 私は常に、自分は本当に悪魔であると言っていたのだぞ。西暦二〇九九年に悪魔がよみがえり人類を食い尽くす、そのスタート地点である日本の人間どもを活性化するために政治家になった――全部正直に言っていたのに、なんで文句を言われなくてはならないのだ。正直者の我々のことを、貴様らが勝手に嘘つきだと思い込んでいただけではないか!」

「いや、そりゃそうだけど……普通、嘘だと思うじゃん」

「普通と言われても、貴様らの普通など知ったことではない」サタン橋爪がはねつけた。

すると人間たちは、ちらちらとこちらに目を向けながら、口を尖らせて抗議した。

「ええ~っ、ちょっと待ってよ~」

「あのさあ……いくら何でも、こういうオチって無しなんじゃないの?」

「そうだよ~。ここまでやってきて、最終的にこんなオチって、さすがに反則でしょ」

しかし、サタン橋爪は一喝した。

「ええい、黙れ黙れ! こんなオチは無しだとか反則だとか、そんなことを言われる筋合いはないのだ! 序盤ではっきり宣言していた通りのオチにして、いわばネタバレしていたにもかかわらず、終盤でちゃんと貴様らの裏をかいたということは、これはひょっとしたら史上初の、実に画期的などんでん返しではないか! むしろ斬新だと褒めてほしいぐらいだ。なのに無しだとか反則だとか、そんな不平をたれる邪悪な人間どもは、全員食い尽くしてくれるわ!」

サタン橋爪は、こちら側の言い分を代弁した後で、かあっと口を開けて息を吸い込むと、抗議していた人間たちを次々と吸い上げて飲み込んでいった。人間たちは「ぎゃああっ」「助けてええっ」などと悲鳴を上げながら、サタン橋爪をはじめとする無数の悪魔たちに食い尽くされ、ものの数十分で地球上から絶滅してしまったとさ。おしまい。

********

本作ほか、全12編の短編&ショートショートで贈る『比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども』は12月23日(水)発売!

2020年年末年始は、疲れた心身を“笑い”で癒しておうちで過ごそう!

著者:藤崎翔(ふじさきしょう)

1985年茨城県生まれ。高校卒業後、6年間お笑い芸人として活動した後、2014年『神様の裏の顔』(受賞時「神様のもう一つの顔」を改題)で第34回横溝正史ミステリ大賞受賞。著書に『指名手配作家』『OJOGIWA』『あなたに会えて困った』ほか、テレビドラマ化された「おしい刑事」シリーズなど。なお、2020年、コロナ禍で経営危機にあったお笑い用劇場「新宿バティオス」を救うべく命名権を290万円で購入し、「新宿バティオスwith 年収並みの命名権を買っちゃったから小説が売れないと困る藤崎翔」と名付ける。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.