ryomiyagi

2021/02/16

ryomiyagi

2021/02/16

『洋画家の美術史』では、奇想天外、波乱万丈な人生を送った様々な画家たちが紹介されているが、この男、梅原龍三郎もなかなかの個性派である。

梅原がすごいのは、根拠のない自信と行動力だ。作品を見て感動したルノワールに会おうとして、アポなしで訪ね、カーニュのアトリエにまで押しかけていったりする。

しかもそこで追い返されて退散するでもなく、なんとルノワールの弟子になってしまっているのだ。ルノワールに日本人の弟子がいたとは、本書を読むまで全く知らなかった。

梅原龍三郎は、ルノワールの作品をはじめて目にした時の感動を次のように書いている。

此の絵こそ、私が求めて居た、夢見て居た、そして自分の成したい画である。かゝる絵を見ることが出来てこそかく遠く海を越えてこゝにやってきた価値があった。(『ルノワルの追憶』三笠文庫)

梅原が生まれたのは1888年(明治21年)のことだ。京都の呉服屋に生まれた彼は画家を目指し浅井忠の指導を受け、20歳で渡仏したという。ルノワールのもとに押しかけていったのはその翌年だった。フランス語もろくに喋れない、通信技術も発達していない中でに一体どうやってルノワールの居場所をかぎつけたのか。謎ではあるが、ルノワールの他にもピカソのもとにも突撃訪問をしている梅原には、何か野生の勘があったのかもしれない、とナカムラさんは言う。

突撃訪問に見られるような熱狂的な芸術愛は、コレクターとしての梅原の一面にも表れている。

マティス、ルオー、ボナール、ドガ、ピカソなどの作品を蒐集しまくって、日本で紹介した。どこにそんなお金があったのか知らないが、古代のキクラデス彫刻から大津絵までたくさん集めていた。

ルノワールからも「バラ」の絵を譲り受け、日本でルノワール作品の普及に努めた。

梅原の作品には、こうしたコレクター経験が反映されていると、ナカムラさんは次のように話す。

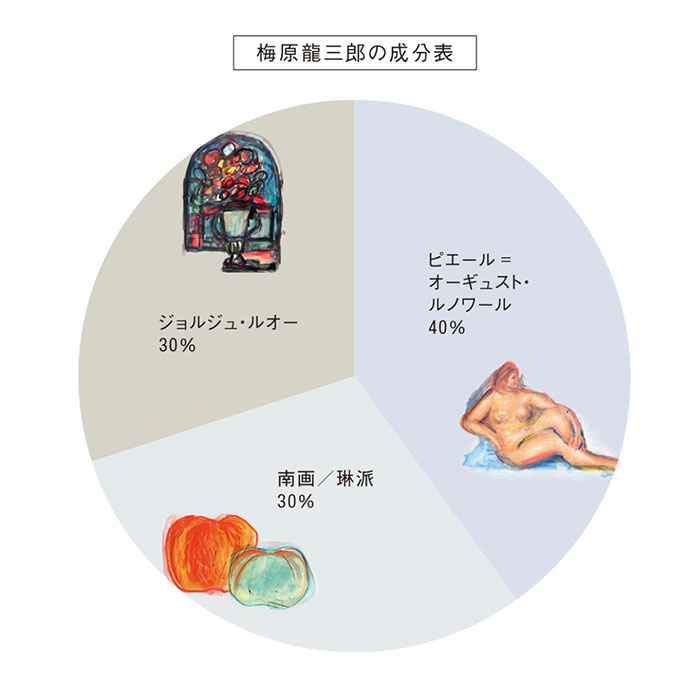

梅原龍三郎の作品は、ルノワール風でありながら、時には古代のキクラデス彫刻風で、時には大津絵風なのだ。古今東西ありとあらゆる美しいものを、自らの作品に取り入れて「梅原龍三郎ブランド」を確立したとも言えるだろう。

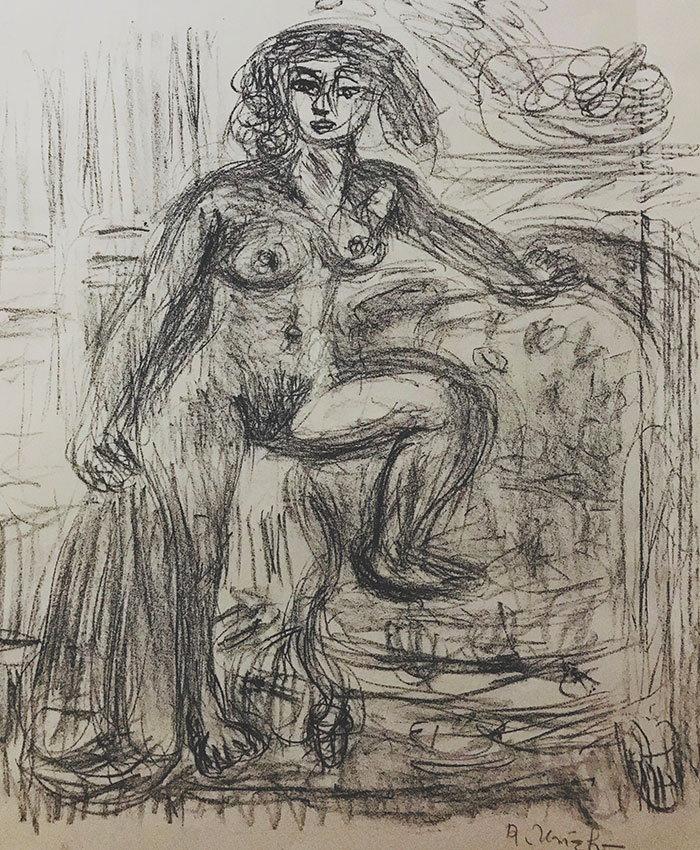

「キクラデスの女神」という木版画はそのままキクラデス彫刻を描いたものであるし、リトグラフで描かれた「裸婦」はルノワールのふくよかな裸婦画に影響されたもののようだ。

梅原は、ルノワールから次のような教えを受けていたらしい。

「何でも手当たり次第に写生せよ、向こうをよく見て、5分間を失わずかけ、それが一番早い進歩を与える」

人生の中で触れてきた多種多様な芸術作品を自身の作品の中に写し取ることは、ルノワールのこの教えを受けてのことだったのかもしれない。梅原は、ルノワールが亡くなった際には、自宅を売却し渡航費を作り、弔問に駆け付けたという。

帰国後の梅原は、日本画の感性を取り入れた油絵を描くことに取り組んだ。

梅原は帰国後、西洋画に琳派や南画などの日本美術をミックスして、生命感あふれる画風を展開した。

そして、大正、昭和を代表する洋画家として活躍していく。さらに、鹿児島、中国の北京を訪れる度に繰り返し描き続け、「桜島(青)」「雲中天壇」「北京秋天」など傑作を生みだした。

そんな梅原の画風は、ナカムラさんによると次のような成分構成になるらしい。

洋画とは、つまりグローバリゼーションなのだ。

そうナカムラさんが言うように、梅原は西洋、日本なんて関係なしに、自分が心打たれた芸術を取り込み、自身の「洋画」を確立したようだ。

72歳の梅原は、自分が感嘆したものを捕まえたいという気持ちで絵を描き続けてきたと、あるインタビューで語っている。なるほど、そう聞くと彼の作品に共通する熱量に納得する。鮮やかな色使いで描かれた「百合」からもずっしりとした輪郭が存在感のある「ざくろとりんご」からも、梅原を感嘆させたであろう存在感や美を感じる。

梅原龍三郎は、ルノワールに師事し、世界中芸術に触れることで自分の画風を作った。グローバリゼーションの中から生まれた、「洋食」のような洋画家なのだ。

文/藤沢緑彩

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.