BW_machida

2021/02/17

BW_machida

2021/02/17

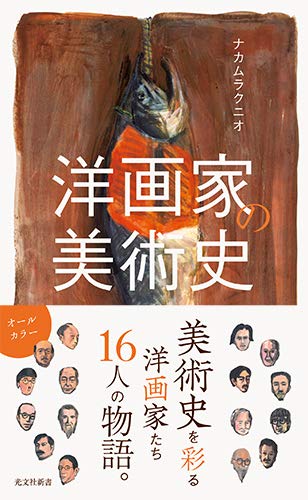

藤田嗣治といえば、おかっぱ頭に丸メガネ姿が思い起こされる。主にフランスで活躍したことや、繊細な筆致の画風も相まって洒脱なイメージがある藤田だが、その特徴的なヘアスタイルの真相は次のようなモノらしい。

“28歳で渡仏してすぐの1914(大正3)年、第一次世界大戦が起き、日本からの送金が止まり貧乏生活が続いていた時、床屋に行くお金がないので、髪の毛が伸びるたびに自分で切っていた。それがいつの間にか自分のトレードマークになっていた。”

オシャレへアは貧乏の産物だったのだ。本書では他にも藤田の苦労エピソードが紹介されている。

“藤田のパリ生活はまさに苦労の連続だった。当時の生活を、随想集『腕一本』の中で振り返っている。パリに着いた直後、「パストゥール通りを歩いていると子供たちに囲まれた。子供たちはシノア、シノア(中国人)と呼びながら石を投げつけてきた。市場で買い物をしようとしたときには、何十人もの男たちに取り囲まれ追い出された。学生街では二人の若者から煙草の吸い殻を投げつけられた」。”

やがてパリの人気画家に上り詰める藤田だが、こんな逆境も経験していたのだ。お金もなく、知人もいない、人種差別の風潮も色濃い……そんな中、藤田は自分を演出しパリ社交界にアピールすることで画家としての知名度を上げていく。

パリ生活最初の秋、藤田は画家の登竜門である展覧会「サロン・ドトーンヌ」に赴いた。その夜会では、パリ画壇や画商、パトロン、モデルたちが勢ぞろい。芸術の最先端が集うきらびやかな場に、藤田はひるむどころか、日本の民謡を歌ったり踊ったりして人々を楽しませたという。時には女装やふんどし一丁、全身に入れ墨を描いて登場したことも。

こうしたパフォーマンスによって藤田は、1920年代には「FouFou(フランス語でお調子者の意)」の愛称で親しまれる人気画家になった。

パフォーマンスだけではない。藤田は独自の画法によってもパリの人々を驚かせた。

“それは「輪郭線」だった。日本画の面相筆と墨を使い、身体や眉毛や輪郭を繊細な線で描くことで、モデルを際立たせた。藤田はパリの日本人である自分を最大限に生かして、西洋画の新しい技法を作り上げたのだ(図2)。”

日本画の画材で描かれた「横たわる裸婦」は、陰影で物の輪郭を立体的に表現する西洋画にはない雰囲気を持っている。日本画的な輪郭線や色の塗り方は平面的でありながら、かえって透明感あふれる肌のやわらかさを演出しているようだ。さらに、藤田の絵の代名詞「乳白色の肌」も日本画に由来があるらしい。

“この肌の繊細な表現は、実は日本の浮世絵からヒントを得ている。藤田のエッセイ『腕一本』にはこんな一節がある。

春信・歌麿などの画に表れる、僅かに脚部の一部分とか膝のあたりの小部分を覗かせて、あくまで肌の実感をえがいているのだという点に思い当たり。初めて肌というもっとも美しいマチエールを表現してみんと決意した。”

こうして浮世絵と西洋画をかけ合わせた画風は、藤田を名実ともにパリの人気アーティストに押し上げた。1925年にはフランスからレジオン・ドヌール勲章、ベルギーからもレオポルド勲章を授与されている。

そんな藤田嗣治の作品の中で、著者のナカムラさんは藤田が人気画家として絶頂を誇る頃に出版された『ポーゾル王の冒険』の挿絵が一番好きだと紹介している。

『ポーゾル王の冒険』は、ベルギー生まれの作家ピエール・ルイスが描いた小説だ。空想上の国「ポリフェーム」の王、ポーゾルは快楽主義で、366人の后を宮殿に囲っている。ある日、恋人に会いに城を出た娘のアリーヌ姫を探すため城を空けたところ、后たちが反乱を起こす。アリーヌ姫を無事見つけ出し城に戻ったポーゾル王は、娘や后たちに自由を与えることを約束するのだった。

この物語に合わせて描かれた挿絵は、浮世絵と同じように原画を職人が彫って印刷するという木版画だ。白黒に刷られているにもかかわらず、女性の肌は乳白色に輝いているように感じるとナカムラさんは言う。

“僕は、この藤田の原点とも言える『ポーゾル王の冒険』の木版画を数点、部屋に飾っている。限りなく透明に近い白い肌の女性たちを見るたびに、日本の美術史や藤田嗣治の人生をしみじみ考えてしまう。”

藤田は第二次世界大戦に翻弄された結果、日本画壇から追放されてしまう。日本を去りフランスに帰化してからも精力的な作品作りを続けた藤田は、近年再評価されつつある。その作品たちはナカムラさんをはじめ、見るものを魅了し続けているようだ。

文/藤沢緑彩

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.