ryomiyagi

2021/02/25

ryomiyagi

2021/02/25

外側は西洋のオムレツ風で、中身は日本的なケチャップライス。「日本の近代洋画は、オムライスと似ている」らしい。明治、大正期に西洋から輸入された西洋画は、まるで洋食のように日本人向けにアレンジを加えられながら独自の進化を遂げてきた。だから描かれるモチーフも日本的。明治から昭和にかけての美術史を辿る本書は、読者を「和製洋画」の世界へと誘う。

日本文化は、世界中の美しい断片がコラージュのように組み合わされて成り立っている。絵画といえば西洋美術をイメージしがちだが、和製洋画には日本人ならではの感性でしか描けない「湿気を含んだ魔力」があると著者は語る。そもそも江戸時代から明治初期にかけて西洋の油絵は、見せ物小屋の「見せ物」として人々を楽しませていたらしい。町人たちに人気だったモチーフが、鮭だ。

鮭を描いた「鮭画」は、江戸時代も町人に人気のモチーフだった。幕末になり、大量の塩鮭が蝦夷地(北海道)から運びこまれるようになると、鮭は庶民の食事に欠かせない定番のメニューになる。あの葛飾北斎も繰り返し鮭を描いている。今でいうところの、オシャレなパンやコーヒーをインスタグラムにアップするような感性で描かれたというから面白い。

鮭が日本人の心を揺さぶったのには他にも理由がある。長いあいだ、西洋において静物画は宗教上のアレゴリー(寓話)として描かれてきた。画家たちは砂時計で過ぎゆく時を暗示し、消えたランプで人生の虚しさを表現し、レモンに官能的な喜びの儚さを、隠れた意味として描いてきた。画家たちは絵の中に、人生の哲学を描いたのだ。

日本一有名な「鮭」を描いた画家、高橋由一(1828~1894)の油絵は一度見たら忘れられない。この鮭、まるでトリックアートのように写実的で、つい手を伸ばして触れてみたくなるほどリアルだ。床の間に掛け軸をかけていた習慣の名残で、構図は縦に異様に長い。そしてこの鮭、宗教画のような解釈を必要としない、純粋な日本人の眼で見て描かれた鮭なのだと著者は言う。

「由一の鮭には、そういった教訓めいた押し付けがましさがない。ただ写真みたいにそっくりな絵が描けたという純粋な喜びがあるだけだ。日本人が、日本を代表する朝ご飯のおかずである鮭を写実的に描ききった。そこに、ささやかな感動が生まれている。」

もし高橋由一が鮭でなく、最後の晩餐のキリストと机に置かれた魚を描いていたら、私たちはこの絵からまったく違う印象を受けとっていただろう。彼の描く鮭には、「即物的だからこそ心を打つ潔さ、シンプルさ」があり、それはある種のアニミズムに近いものだという。

ところで高橋由一は、明治26年に日本洋画の歴史をまとめた「洋画沿革展覧会」を開催する。彼は自ら筆をとるだけでなく、日本で最初のサムライアートプロデューサーでもあったのだ。この功績から、彼は日本最初の洋画家と呼ばれるようになる。

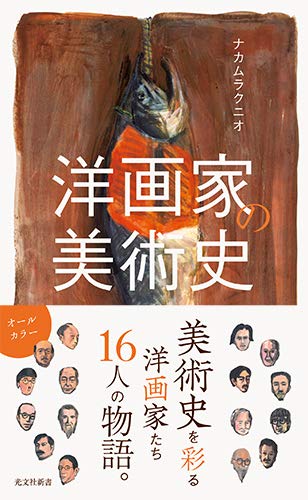

この本、嬉しいことに藤田嗣治、岸田劉生ら16人もの画家たちの一生を追いかけつつ作品の鑑賞もできるように、カラー図版もたくさん収められている。ページの隅のかわいいイラストも必見だ。

イラスト:ナカムラクニオ

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.