BW_machida

2021/09/30

BW_machida

2021/09/30

「私はただ、独りになりたかった。都会の喧噪は私を失意の淵へと追いやるだけで、どんな慰めの言葉も哀しみを助長させるだけの『騒音』にしか聞こえなかった。」

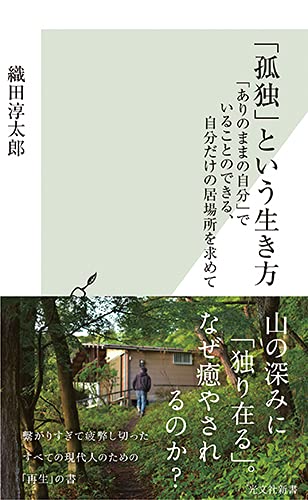

こんなふうにして物語は始まる。2016年、著者は最愛の息子を失い、深い喪失感と悲しみを味わった。都会の賑やかさもテレビやインターネットに飛び交う情報も、どんな慰めの言葉も哀しみを助長するだけで喪失感を拭い去りはしない。それどころか、繋がることをよしとする世間的な価値観に心は疲れきっていた。そのことを痛烈に思い知ったとき、逃げ込んだのが人里離れた山の奥だった。

唐突にはじめた山の生活は、緩やかに、しかし確実に失意と哀しみを癒していった。世俗の制約から解放された、ありのままの自分でいる状態を本書では「独り在ること」と呼んでいる。「独り在ること」は「いまここにいる自分以外の何かになろうとすることを放棄した心の状態」を指している。

禅寺や山荘での座禅が苦しみを和らげたのかもしれない。あるいは自然のもつ清澄な霊気がそうさせたのだろうか。野生動物や野鳥、小さな虫たちは人間のように権威や名誉、お金、道徳に執着したりしない。社会的な価値判断に囚われることなく、ただただ懸命に生きる姿に著者は心を震わせる。いつの間にか人間が見失っていた大切なものを動物たちのなかに見出した、といってもいいだろう。

「植物や樹木は私たちに与えることしか知らない。たしかに土の中では栄養分を求めて熾烈な争いをしているが、私たちに対しては安らぎや慰めを与えるだけで、その代価をいささかも求めようとはしない。」

気付きを与えてくれたのは、動物だけではない。本書には「独り生きる」人たちが多く登場する。雑談のなかで漏らしたという住職の人生を説く言葉は、喪失感に苦しむ著者だけに向けられたものではないだろう。

「あらゆる苦しみは、自分は肉体だという思い込みから生じていると思うんです。この世には病があり、老いがあり、死があり、ほとんどの人がそれに怯えて生きている。これは肉体と自分を同一視することによって生じる恐れだと思います。」

人は生まれ落ちて以来、他者に価値観を植え付けられてきた。「自我」とは自らの経験から観念を構築するもので形づくられたものである。自我は物事を主体と客体に分け、比較し、分断せずにはいられない思考の働きである。「自分」と呼ばれるものについて、著者はそう説く。この「自分」が人を苦しめることがあるのだ。

著者は、自分からの解放を目指し、観念という過去を放棄することで未来への恐れを乗り越えようとする。求めているのは、今という唯一無垢な時間に留まり続けるための静謐な心だ。深い森に佇み、早朝の森に響く野鳥の囀りに耳を傾け、夜のウッドデッキで暗闇の底に身を委ねていると、思考が肉体から離れて静けさの感覚だけが自分に留まるのを感じたという。人と人の間にではなく「独り在ること」によって「いまここにいる自分以外の何かになろうとしない」という心の安逸の在りかたを、私は本書に教えられた。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.