BW_machida

2021/08/30

BW_machida

2021/08/30

いまだ終わりの見えないコロナ禍。ここにきて政府は、またぞろ「リモートワーク」を推奨し始めた。それでもオリ・パラは開催されたし、酸素センターだの野戦病院だのと、すでに国民の多くが一年前から唱えていたことを、今さら思いついたように口にしている。ひとたびリモートワークを手にした人が、果たしてこの先も、東京や大阪のような人口稠密地に住む必然性がどれほどあるのだろうか。昨今のコロナ禍は、およそ半世紀言われ続けてきた問題に対して、とてもドラスティックな選択肢を示したように感じる。

人口の空洞化に歯止めのかからない地方都市が、「地方創生」を旗印に「Iターン」「Uターン」を推奨し始めてすでに20年が過ぎようとしている。遠距離交通網の発達はかつての通勤圏は大幅に拡大し、更には、I・Uターンに対する様々な支援が制度化されるに伴い、地方に移住する若者たちが少しずつではあるが増えてきている。加えて、老後を意識するシニア層による過疎地への移住も増えてきているらしい。

そんな私の周辺にも、成人した子どもたちを都市部に残して、夫婦揃って山間の過疎地に終の棲家を見つけたという友人が居たりする。

それにしても、この高度に情報化の進んだ生活に慣れ親しんだ人間が、wi-fiもおぼつかない場所で暮らしていけるのだろうかと、わが身に置き換えて考えてみたりもする。

ましてや、移り住んだ当初は二人も、悲しいかな遠からぬ未来に確実に独りになってしまう。果たして、そんな田舎で独り過ごす時間に、襲い来るであろう孤独に、わが身は耐えられるのだろうか。

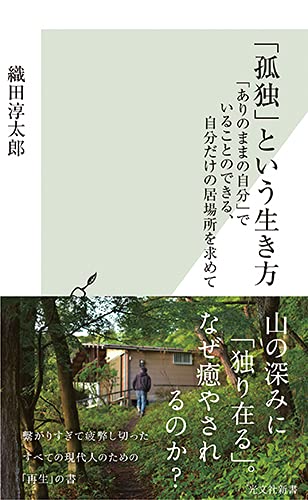

などと、独りあてもなく田舎暮らしに思いを巡らせている最中に、『「孤独」という生き方』(光文社新書)に巡り合った。

著者は、不幸にも先年息子さんを亡くしたノンフィクション作家の織田淳太郎氏。

最愛の息子を亡くすという、順序を過つ不幸に見舞われ、その悲しみを癒す場所を求めながら生きていく様を自ら書き綴ったものだ。

私が突如として野生動物の跋扈する深山に入り、そこを生活の拠点にするようになったのも、「解放されたい」「ありのままの自分でいたい」という潜在的な欲求が、息子の死をきっかけにして堰を切って溢れ出したからなのだろう。

最愛の人を亡くす。それも、我が身の分身ともいえる子どもに先立たれるという苦しみ。

同じく息子を持つ身の私にとって、想像するのも忌まわしい出来事である。

「もしもそんなことになったら、一体私はどうするだろう」と、考えてみる。

やはり考えられない。というより、その苦しみより逃れる術を思いつかない。

どうやら、著者の言う「居場所探し」とは、増してや「孤独に生きる」とは、巷間言われるそれらとは異なるようだ。

私はそれを「独り在ること」と呼んでいる。

「独り在ること」は、孤立としての「孤独」とは明らかに意味が違う。私はそれを以下のように定義した。

〈いまここにいる自分以外の何かになろうとすることを放棄した心の状態〉(中略)

私がそうだったように、私たちの多くは恒常的な満足や幸福を得るために、自分以外のあらゆる何かを必要とし、それを執拗に追い求めてきた。「お金があれば」「恋人がいれば」「世間に認められれば」「崇高な教えがあれば」……幸せを手に入れることができる、と。

しかし、それは一過性の儚い満足しか、私たちに与えることができない。願いはいつか裏切られ、人々は静かな絶望のなかで深い溜め息をつく。私たちはそんな虚しい闘いの日々を、あまりにも長く繰り返してきたのではないか。

〈いまここにいる自分以外の何かになろうとすることを放棄した心の状態〉とは、いったいどんな状態を指しているのだろうか。

著者の苦しみに思いを致せば、「父」でいること「夫」でいること、もしくは「類稀なるプロフェッショナル」と呼ばれること……そんなことなのだろうか。

本書は、この「独り在ること」とはどういう状態を指すかを、著者の体験を始め、幾人かの隠遁者(?)に対するインタビューによって探り出していく。

「ここからいなくなりたい」

そう思い始めた。孤独のなかにだけ、わずかな「救い」が潜んでいるような気がした。

「誰もいないところに逃げて、独りになりたい」

息子を亡くした著者は、そんな思いから、すがるような思いで人里離れた寺院に次々と連絡し、受け入れてくれる場所を探す。そうしてことごとく断られる中、唯一受け入れてくれた禅寺に身を寄せる事から、著者の独り暮らしが始まっていく。

そこで出会った、「自分に嘘をついて生きてきた」という住職の、バブルの絶頂期に都内の不動産会社に入社してから半ば廃寺だった寺に行きつく話。

また「どうかことばを かけないでください ただ そっとしておいてください…」と、相田みつをの詩をしたためたハガキを、友人や知人に送り東北の田舎町に逃げ込んだ中年女性は、「見知らぬ田舎にきたもう一つの理由が、自分の死に場所を探すことでした」と、自らの希死への衝動を語る。

他にも、元IT関連会社のプログラマーとして40年以上勤め上げ、大分県の山奥にたどり着いた独身男性や、独り暮らしを求める人たちを案内して回る不動産会社の社長の話など、本書は昨今話題の「ポツンと一軒家」的なニーズの向こうに見え隠れする、何ものにも代え難い深い思いを探っていく。

そうして見つけた、著者の終の棲家での暮らしと、そこから始まる近隣(とはいえ相当に離れている)の山荘に住まう「独り暮らし」の先輩とのささやかな助け合いや、仕事で出会った国立公園の中に暮らす仙人の語る冒険譚など、決して「独り暮らしのススメ」ではないリアリティのあるレポートが続く。

この辺りが、ノンフィクションライターの真骨頂であろう。

そして最後に、「沈黙の聖者」と呼ばれたラマナ・マハルシの言葉を引用している。それは同師が、この世を映画にたとえた言葉である。

「それらはみな現実であるかのように見える。だが、行ってつかみ取ろうとしてみなさい。何をつかむだろうか? ただのスクリーンである。映画が終わって画像が消え去ったあと、何が残っているだろうか? やはりスクリーンである。真我(筆者註:仏教で言う仏性)もそれと同じなのだ。ただ真我だけが存在し、画像は来ては去っていく」

私が作り出した私の物語は、終演の幕を降ろすことなく、いまも続いている。

とレポートを締めくくり、本書の最後となるあとがきを

「なぜ、ここにいるのだろう……」

その答えは、いまもわからない。

と結んでいる。

『「孤独」という生き方』(光文社新書)は、生産性とコストのみを問われる現代社会に対するアンチテーゼであると同時に、昨今言われる「孤立としての孤独」とは異なる、「独り在ること」を深く考えさせられる一冊だった。

文/森健次

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.