ryomiyagi

2022/09/29

ryomiyagi

2022/09/29

インタビュー/末國善己

ー「弥勒」シリーズ累計百万部突破おめでとうございます。

あさの ありがとうございます。

ー「弥勒」シリーズが、なぜ読者に受け入れられたとお考えですか。

あさの まったく分からないです。先日『バッテリー』の読者の方の集まりがあって、二十代から四十代の女性が中心だったのですが、その方たちの幾人かが「弥勒」シリーズも好きだとおっしゃっていました。時代小説は読まないのに「弥勒」シリーズだけは読むという方も多かったので、私としては完全に違う世界として描いていますが、どこかで繋がっていると感じる読者がいるのも大きいのではないでしょうか。

ーシリーズの最新作は、冒頭で木暮信次郎が消え、残された清之介と伊佐治が何が起きているのかを調べていきます。いつものように冒頭に事件を置くのではなく、事件そのものを探る異色の展開にしたのはなぜでしょうか。

あさの 「弥勒」シリーズは、作者が意図的に何かを作ることはしていません。今回は信次郎を中心に書いてみたくて、そうしたら信次郎が最初からいなくて、周辺から徐々に描いていくと人間性を浮き彫りにできるのではと考えたのが最初です。だから奇をてらうことなく、自然に信次郎が消えてしまったのです。

ー清之介と伊佐治のコンビが信次郎の行方を追いますが、清之介が探偵的な行為をするのも珍しかったです。

あさの それも計算した訳ではなく、信次郎がいなくなったので、必然的に清之介と伊佐治がコンビを組んだという感じです。

ータイトルが『乱鴉の空』で、各章のタイトルも「鳶」「雛」「五位鷺」など鳥づくしになっていましたが、これには何か意図があったのでしょうか。

あさの 連載を始めるかなり前に、辞書を引いていて「乱鴉」という言葉と出逢いました。これは「弥勒」シリーズの世界観と合っていると思ったので、まずタイトルが決まり、それに合わせて章題を付けていきました。

ータイトルそのままに、遠野屋の番頭の信三が、子供の頃に鴉の雛を育てた経験を語る場面がありました。

あさの 実は、私も鴉の雛を育てたことがあるんです。もう三十年近く前ですが、子供と散歩をしていたら、電柱工事の人が鴉の巣を落としていて、その中にいた鴉の雛を育てました。

ーその時の経験が活かされていたんですね。作中と同じように、蚯蚓を餌にされていたのですか。

あさの 私は、蚯蚓ではなくツナ缶でした(笑)。それで飛べるようになるまで育てて空に返しましたが、信三と同じで恩返しもなく飛び去ったままです。鴉を嫌う人は多いですが、本当に利口でかわいかったです。

ー信三の話を聞いた清之介も、子供の頃に鴉の雛を育てたといいます。心温まるエピソードと思いきや、まったく違った結末になり衝撃を受けました。

あさの 清之介が鴉の雛を拾ったと口にしたのは成り行きでしたが、その時からどんな経過をたどるか考えていて、最終的に少し辛い結末になりました。清之介の過去の話は、なかなかほっこりしたままでは終われないですね。

ー人を斬ったことがあるとされる不気味な剣客の平倉才之助、手妻(手品)が得意で敵か味方か分からないまれ吉など、印象に残る脇役も多かったです。

あさの 「弥勒」シリーズには源庵という闇の世界に生きる男がいて、源庵を表に出せなくなった時から次の人間を考えていました。次は、源庵とはタイプが違うというだけで男か女かも決めていなかったのですが、今回、ふと思い付いてまれ吉が生まれました。ただ、まれ吉が、今後「弥勒」シリーズにどのようにかかわっていくかは未定です。

ー平倉才之助の登場で迫力の剣戟シーンが描かれ、謎解きあり、活劇ありの盛り沢山の内容になっていました。

あさの 才之助は、伊佐治が大番屋に連れて行かれた時の見張りとして登場しました。物語のスパイスとして怪しい人間が欲しいと思って登場させたものの、どのように動くか分からなかったのですが、存在感があると思っているうちに勝手に動き出してくれました。

ー信次郎、清之介、伊佐治の三人のキャラクターが固まっているから、個性的な脇役が作れるのでしょうか。

あさの 個性的な脇役を出そうとはしていないんです。物語が進むと少し違った色合いを出したいと思うことがあり、それに合わせて脇役が生まれています。

ー今回は、伊佐治と『梅屋』の人たちもクローズアップされていましたね。

あさの 必ずしも血が繋がっていないのに一つ屋根の下で暮らし、互いを縛り合っていないのに仲良く日々を営む『梅屋』の人たちは、私の理想の家族なんです。私にも家族がいますが、相手を思い遣りながら縛らないというのは本当に大変です。その意味で、殺伐とした作品世界の中に正反対の『梅屋』を置いたことで、「弥勒」シリーズに重みや潤いが増し、平凡であることの大切さも表現できるようになったと考えています。

ーまれ吉の手妻は、事件解決の鍵の一つになります。手品とミステリーは相性がよく、アメリカの作家クレイトン・ロースンが生んだグレート・マーリニ、泡坂妻夫が生んだ曾我佳城などの奇術師探偵もいますが、今回は、こうした作品を意識されたのでしょうか。

あさの 奇術師探偵というのは、まったく頭にありませんでした。まれ吉は平凡な男なので、何か色を付けようと思い特技を考えていました。それで江戸で盛んだった手品、軽業といった大道芸にしようと思い、誰かに披露するシーンを書くのであれば軽業より手品の方が分かりやすいかなと。謎解きに利用するのは書いていくうちに思い付きました。

ー信次郎が姿を消すトリックは、エドガー・アラン・ポーの有名な作品を、メイントリックはエラリー・クイーンを思わせるものがありました。

あさの それは畏れ多いです(笑)。ただポーも、クイーンも、アガサ・クリスティも好きで読んでいましたから、そうした読書体験から滲み出たものがあるのかもしれません。

ー手の甲に火傷のある男の死体を平倉が運び去ったり、改心したはずの加吉が再び巾着切りに手を染めたりする不可解な状況から、信次郎が巻き込まれた事件の輪郭が徐々に浮かび上がる緻密な計算がサスペンスを盛り上げていました。

あさの ありがとうございます。ただ、ミステリー作家のようにきちんと筋立てを考えて書いているのではなく、一歩先が見えるだけの状態で綱渡りのようにして書いていたので、まったく計算していないんです。あの信次郎なので、消えたといっても単なる被害者にはならないというのが頭にあったくらいです。

ー「弥勒」シリーズは基本がミステリーなので、構成を立てずにお書きになっていることには驚いています。

あさの ミステリーを書くという大層なことに挑戦しているとも、きちんとしたミステリーを書いているとも思っていないんです。たまたま出会った信次郎と清之介を追いかけているうちに現在の形になっただけで、ミステリーでシリーズを進めている気持ちは今もないです。

ー遠野紅の原料である紅花の葉を干したものが届けられるシーンがありますが、あれは実際にあるのでしょうか。

あさの 紅花の葉を干したものは、編集者さんからいただきました。以前、紅花の取材に行ったことがありますが、葉を干したものを食べるという発想がなかったので驚きました。紅花の葉は昔からあり、江戸時代の人たちも食べていたようなので、私も食べながら原稿を書いていました(笑)。

ー遠野屋では、番頭の信三の役割が大きくなっていたので、代替わりがあるのかもと想像しながら読んでいました。

あさの 長く清之介を書いていると、そろそろ自由にしてあげたいと思うことがあります。信次郎と違って、清之介は私自身が理解できるところも多いので、解き放ってあげたいのですが、まだ方法は見えていません。信三に店を譲るのも、選択肢の一つになるかもしれません。人は縛られたものから自由になって新たに生きられるか否かも、シリーズの大きなテーマになると考えています。

ー清之介は経済が発展すれば封建的な社会体制が破壊できると考え、商売に邁進していましたが、今回の事件にかかわることでその信念が少し揺らぎます。江戸の経済事情を事件にからめるのは、当初から予定されていたのですか。

あさの 商売の基盤となる貨幣は、政治と結び付いているので実は危ういんです。江戸の人たちが貨幣の危うさをどこまで知っていたのかは分かりませんが、現代を生きている私たちは常に感じています。経済は苦手なのですが、いま肌で感じている危機感を書いてみたいというのはありました。だから物語のラストでマネーゲームの危険性を指摘する信次郎の台詞は、現代人の価値観に重なる部分もあったかもしれません。

ー今後、シリーズはどのように進むのでしょうか。

あさの 書いてみないと分からないのですが、まだ書けていない問題を掘り下げていきたいです。例えば、清之介とお兄さんの話や、信次郎が江戸で起こる事件をどのように解決し、そしてどのように生きていくのかですね。書きたい要素はたくさんあり、次回作を書くようにいわれてもいるのですが、まったく構想はありません。毎回、ポイントになりそうな言葉が浮かんだら、資料を読んだり、取材に行ったりしながら物語をまとめているので、〆切が近付いたら何か出てくるかもしれません(笑)。

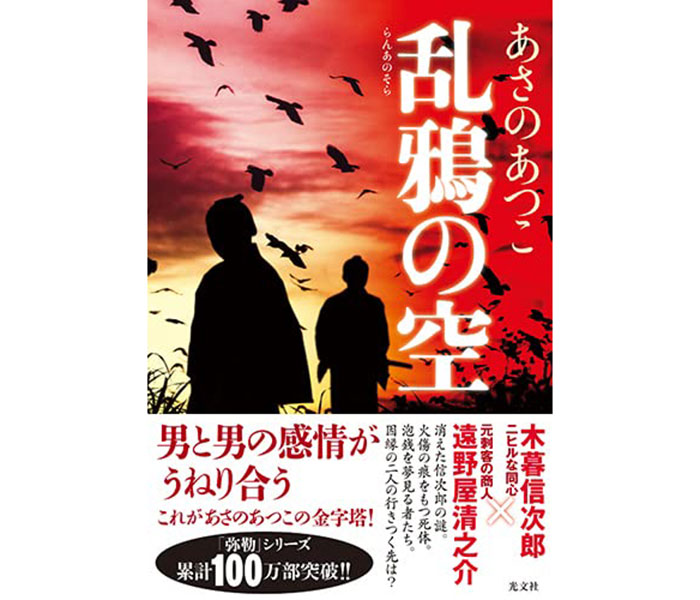

『乱鴉の空』

あさのあつこ/著

【あらすじ】

元刺客の小間物問屋の主、遠野屋清之介と老練な岡っ引、伊佐治は、捕り方に追われ、ある朝忽然と消えたニヒルな同心、木暮信次郎の謎を追う。いったいどこへ? いったい何が? 次々と見つかる火傷の痕をもつ死体の意味は? 江戸に蔓延る果てない闇を追い、男と男の感情が静かに熱くうねり合う。

あさのあつこ

1954年岡山県生まれ。「バッテリー」シリーズで数々の賞を受賞。児童文学、青春小説、SF、ミステリー、時代物と、幅広いジャンルで活躍。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.