2019/12/11

坂爪真吾 NPO法人風テラス理事長

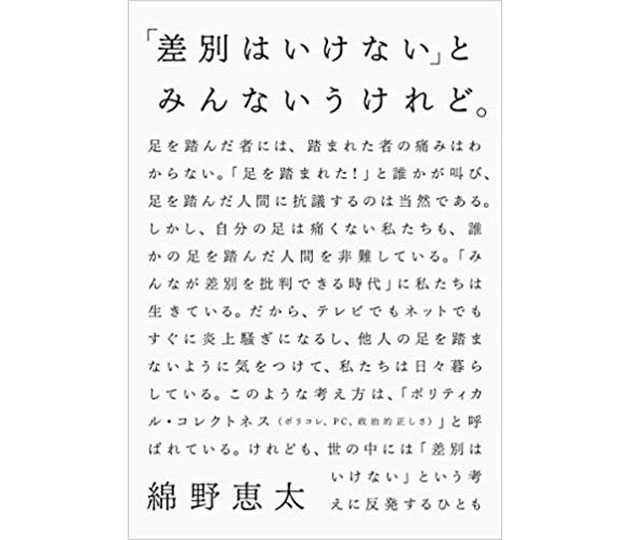

『「差別はいけない」とみんないうけれど。』平凡社

綿野恵太/著

2019年11月20日、朝日新聞社の運営するウェブメディア「かがみよかがみ」にて、社会学者の上野千鶴子氏と20代の女性4名がセックスについて話し合う『上野千鶴子さんに質問「ベッドの上では男が求める女を演じてしまう」』が掲載された。

公開された直後、この記事中における上野氏の発言の一部が、ツイッター上で「セックスワーカーへの差別だ」と批判され、炎上した。記事に寄せられた批判に対して、11月29日に「かがみよかがみ」編集長がコメントを発表。そのコメントに対しても、ツイッター上では多くの批判が寄せられた。

ここで私自身の立場を簡単に述べておこう。私はセックスワークをテーマにしたイベントを7年ほど主宰しており、性風俗に関する著作をいくつか出している。そして毎日のように現場で働く女性たちとメールやLINEでやり取りをし、毎月のように各地のデリヘル事務所や待機部屋、託児所に出入りしている。

上野氏を批判する人たちに対して、長年セックスワークを論じている立場、そして現場で日々当事者と接している立場として、私が違和感を覚えたのは、以下の2点である。

1点目は、「現場の当事者が使っていない言葉」を多用していることだ。

そもそも国内の性風俗の現場では、「セックスワーク」「セックスワーカー」という言葉自体、ほとんど使われていない。

私は15年以上風俗業界に携わっているが、デリヘルの事務所や待機部屋で、働く女性や店長、内勤やドライバーなどの当事者がこれらの言葉を使っている場面には、一度も出会ったことがない。主にジェンダー研究者やLGBT界隈の活動家、専門職の支援者らによって用いられている言葉である。

2点目は、「そもそも現場にいない人たち」が批判しているという点だ。

今回の炎上で上野氏を熱心に批判してるアカウントのほとんどは、元々上野氏や朝日新聞に対して批判的な中高年の活動家やライター、フェミニストであり、実際に現役で働いている当事者ではなかった。

普段セックスワークの現場にいない人たちが、上野氏の発言に対して、鬼の首を取ったかのように、そして水を得た魚のように、自らをセックスワーカーと同一化して、「許せない!」「差別に無自覚!」と怒りの声を上げていた。

「そもそも現場にいない人たち」が、「そもそも現場の当事者が使っていない言葉」を用いて、自分たちにとって都合の良い理論や用語を使って当事者を「代弁」「代行」して、当事者にとっての敵ではなく、自分たちのとっての敵を成敗する、という光景は、残念ながらツイッター上では完全に日常的なものになっている。

『「差別はいけない」とみんないうけれど。』の著者・綿野恵太氏によれば、こうした現象は、差別を批判する言説が、アイデンティティの論理からシティズンシップの論理へと変化したことで生じているという。

差別とは、特定の人種・民族・ジェンダー・障害などを持つ人間を不当に扱う行為である。反差別運動は、不当に扱われるアイデンティティ(帰属性)を持った集団によって、自分たちの社会的地位の向上や偏見の解消を目指して行われる。

しかし、アイデンティティの論理だけでは、反差別運動は当事者だけの閉じた運動にならざるをえない。そのため、より広範な形で、多くの人を巻き込んで運動を広げていくためには、シティズンシップ(市民)の論理に訴える必要がある。

「足を踏んだ者には、踏まれたものの痛みが分からない」というアイデンティティの論理からすれば、上野氏の発言を批判できるのは、活動家やフェミニストではなく、「足を踏まれた」セックスワーカー当事者だけである。

しかし前述の通り、今回の事件では、「足を踏まれていない」非当事者の活動家やフェミニストたちが、当事者以上に雄弁、かつ当事者以上に怒りに燃えて、上野氏や「かがみよかがみ」編集長に対する批判、見るに堪えない人格攻撃を繰り返していた。

多くの炎上事件の背景には、当事者/非当事者を問わず、一人の市民として差別を批判するというシティズンシップの論理が存在している。

こうしたシティズンシップの論理への移行によって、非当事者でも差別を批判できるようになった反面、自身の持つ差別性や暴力性に無自覚なまま、一方的に「差別者」を糾弾・断罪・排除できるようになったため、差別批判がある種のエンタメ=「ツイッターポルノ」のような形で消費されるようになっている。

今回の炎上事件においても、「私たちはセックスワーカーへの差別を許さない市民である」という自己認識を持った活動家やフェミニストたちが、自分たちの同質性を再確認するために、ネット上を常時パトロールしてセックスワーカーに対する差別を「発見」し、「差別者」と認定した相手を一斉に叩く「儀式」を定期的に行うことで自分たちの結束を高める、というマッチポンプ(自作自演)がある。

著名人の発言を恣意的に切り貼りして、「セックスワーカーへの差別だ!」とSNS上で騒げば騒ぐほど、現実世界におけるセックスワーカーへの差別を生み出す構造は依然として放置されたままになることは、言うまでもない。

差別を批判する者こそが、差別の再生産に最も加担している、という矛盾。

『「差別はいけない」とみんないうけれど。』は、こうした「みんなが差別を批判できる時代」において、「差別はいけない」と叫ぶだけでは解決できない問題の存在と、そうした問題に立ち向かっていくためのヒントを与えてくれる良書である。

ツイッターのタイムライン上に溢れる「許せない!」「差別に無自覚!」といった怒号に疲れたあなた。今晩はスマホを閉じて、本書を手に取ってみてはいかがだろうか。

『「差別はいけない」とみんないうけれど。』平凡社

綿野恵太/著