2020/04/29

金杉由美 図書室司書

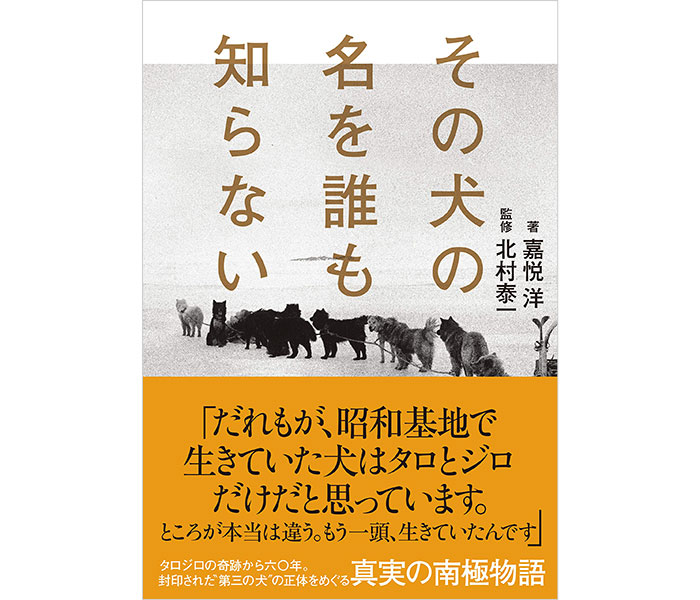

『その犬の名を誰も知らない』小学館集英社プロダクション

嘉悦洋/箸

日本で一番有名な犬、といったら何といっても渋谷のハチ公か南極のタロジロだろう。

「タロジロは生きていた!」

これだけで泣ける。

飼われていた家から離され、極寒の南極に連れていかれ、懸命に犬ゾリを曳き、あろうことか最後には置き去りにされてしまった犬たち。

餌も与えられず雪と氷に閉ざされた屋外に鎖で繋がれ逃げることも出来ない15頭のカラフト犬。

今より動物愛護にうるさくなかった1957年当時でも、世間では非難の嵐が吹き荒れた。

そりゃあそうだ。

南極観測隊関係者たちを同じ目にあわせてやりたいくらい腹だたしい。

しかし隊員たちだってまさかこんなことになるとは思っていなかったのだ。

第一次南極越冬隊は第二次の隊員たちに任務と犬を引き継ぐつもりだった。

犬ゾリが極地ではとても役に立ち任務に欠かせないものだと判明したからこそ、犬たちに万が一のことがおきないように、首輪をいつもよりきつめに締めたのだ。

ところが不測の事態が起き、第二次越冬隊は上陸できなかった。第一次越冬隊が犬を回収しに戻ることもできなかった。

本書の監修者である北村泰一氏は、首輪をきつく締めたその張本人だ。

タロジロの物語の映画化作品「南極物語」では隊員を高倉健や渡瀬恒彦が演じていたので、寡黙で屈強な壮年というイメージをもっていたのだけれど、実は当時の北村氏はまだ二十代半ばの大学院生。

オーロラの研究のため南極への派遣を熱望していた彼は、選抜されるための手段として犬ゾリ操縦の技術を身につける。そして首尾よく犬係のひとりとして第一次越冬隊に参加した。

そして悲劇は起きる。

見殺しにしてしまった犬たちをせめて自分の手で葬ってやりたいと1959年の第三次越冬隊にも参加し、そこで奇跡的に生きていたタロジロと再会する。

このとき発見された犬の死骸は7体。鎖につながれたままの餓死。残りの8頭は鎖や首輪を抜いて自由になることが出来たが、タロジロ以外は行方不明になっていた。

そしてその23年後に北村氏は、タロジロ生還から8年をおいて南極基地でもう1頭のカラフト犬の死骸が発見されていたことを知る。その詳細は不明で、当事者だった彼にさえ死骸発見の事実は知らされていなかった。

それは何故なのか?その犬は行方不明になっていた6頭のうちの1頭なのか?果たしてその犬の名は?

彼は真相を究明しようとするが、研究者としての激務や体調の悪化で無為の年月が流れた。

87歳の北村氏は第一次越冬隊の最後の生存者となっており、本書著者の嘉悦氏の取材を受けた。そしてあらためて、生き残っていたもう一頭の正体をつきとめようと決意をする。

老齢の北村氏の記憶はあやふやだったが、取材が進むにつれ徐々に思い出される事実もあり、当時の状況が詳細になってくる。

犬たちそれぞれの生きていたころの姿もはっきりとしてくる。

タロジロのことは知っていても、第一次南極越冬隊にまつわる様々なエピソードは知らなかった。

南極に渡ったときタロジロはまだ幼かったとか、父親は同じ犬ゾリチームのクマだったとか、サブロという弟がいたとか、その頃の大型犬の寿命は6~7才だったとか、犬ゾリのほとんどの犬がフィラリアにかかっていて心臓に問題があったとか。

映画で描かれている事実もあるけれど、よく覚えていなかった。

実際、映画「南極物語」でも「もう一頭の正体」に触れている。映画制作時に既に推測されていたのだろう。

本書ではその推測の裏付けがなされているのだが、むしろ第一次と第三次越冬隊に参加したときの北村氏の記憶のほうに焦点が当てられている。

個人的に泣けて仕方なかったのは、最高齢犬だったテツが探査行の途中で力尽きソリから外されたあと、付いて来ようとせず、その場でオスワリをしてみんなを見送る場面。

あああああ、目に浮かぶ。

しょんぼり悲しげにオスワリする犬の姿!

大食漢だったゴロの最期も哀れすぎる。

鎖につながれているため目と鼻の先に吊るされた大好物のアザラシの肉を食べることが出来ないまま餓死。

なんだろう…やっぱり観測隊の関係者をタコ殴りにしてやりたい。

ちなみに「南極物語」のキャッチフレーズは「どうして見捨てたのですか なぜ犬たちを連れて帰ってくれなかったのですか」だけど、まさしくその通り。

でも、連れて帰れなかったのだ。どうしても。

犬たちをむざむざ死なせた当事者であり実際に死骸を掘り起こした北村氏は、どんなに辛かったか。

鎮魂の想いをこめ、あらためて記録を残すことが、本書の真の目的だったのではないだろうか。

こちらもおすすめ。

『野生の呼び声』光文社

ジャック・ロンドン/箸

飼い主の家から盗み出され、ソリ犬として生きることになったセントバーナード、バックの波乱万丈の物語。

ソリ犬たちのおかれた過酷な状況がリアルに描かれている古典的名作。

子供のころは「バックかわいそう!」で頭がいっぱいだったけれど、大人になって再読すると犬たちの使命感の強さに心うたれる。

『その犬の名を誰も知らない』小学館集英社プロダクション

嘉悦洋/箸