2020/12/23

白川優子 国境なき医師団看護師

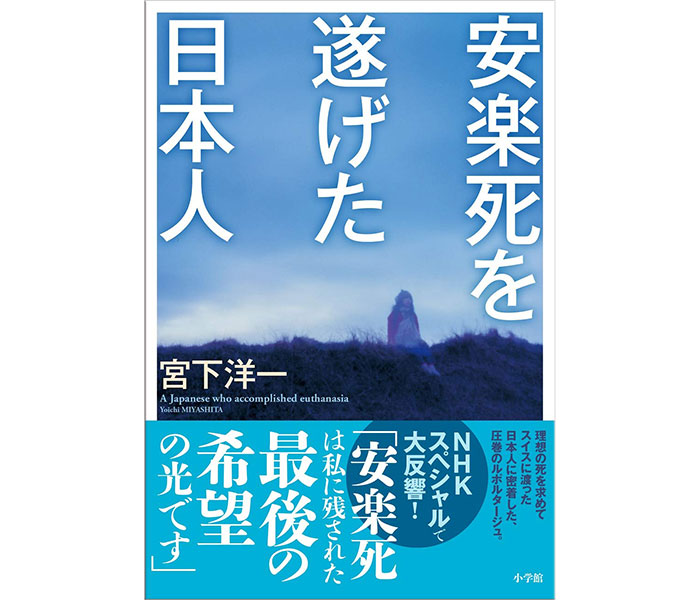

『安楽死を遂げた日本人』小学館

宮下洋一/著

本書は、ジャーナリストの宮下洋一さんがスイスで安楽死を遂げた初の日本人を追ったルポタージュだ。

壮大なテーマであろう安楽死に対しては、実はそこまで関心を寄せていた訳ではなかった。ちょっとした縁があって本書を手にしただけに過ぎないが、ここまで自分自身に落とし込みながら読み進めた本は他に記憶がない。この世に生を受けた一人の人間として、また愛し愛する家族を持つ者として、気づくと自然に自分ごときに置き換えて読んでいた。

少しずつ全身の機能が奪われ、しまいには一人では動く事も食事も排泄もできなくなる多系統萎縮症。発語すら奪われてしまうのに、ただ大脳だけは最後まで正常に機能するという。

「良かったですね、今すぐ死ぬ病気ではないんですよ」と、医師に病名を告げられた小島ミナさん。明るく社交的、キャリアも安定し東京で自立した生活を送っていた。

発症によって今までの生活が崩れていく本人のリアルな心情は、著者の取材記録の他にも彼女が綴っていたブログからも紹介されている。やがて頭の回転が速く自立心の強い彼女は安楽死を希望し、サーチや手続きをどんどん進めていく。

本書の核は本人のみならず、彼女の運命に抱え込まれた家族たちの様子もその大半を占める。覚悟と葛藤の狭間で苦しむ2人の姉たちと、どうしても安楽死を止めたい妹が登場し、その時々でミナさん本人、お姉さん達、妹のそれぞれの心情に移り込んでしまう。

ミナさんに「希望の光」とさえ例えられた安楽死。

愛し愛される家族と別れてまでも「私が私であるうちに」と切望されていた。

死は生の一部であるがゆえ、ひとり一人の死にもその人らしさが持たれるべきであろう。本書を通じ、小島ミナさんを個性ある1人の人間として尊重したとき、安楽死は彼女の尊厳を守るための唯一の死の迎え方であり、それが彼女の生き方だったと思える。

本書は、安楽死を肯定も否定もしておらず、安楽死の賛否を呼び掛けてもいない。医学や学術的な本ではなく、ただ私たちと同じ日常を歩む「人間」を書いているだけに、壮絶ではあるが実は大変読みやすい。

安楽死そのものはなかなか難しいテーマではあるが、まずは自分たちがこの世で授かった生の意義や喜び、幸せの定義を考えさせられるきっかけになる一冊だった。

『安楽死を遂げた日本人』小学館

宮下洋一/著