2021/08/03

金杉由美 図書室司書

『古くて新しい仕事』新潮社

島田潤一郎/著

ひとり出版社「夏葉社」。

その創業の経緯を本人が綴った『明日から出版社』を読んだとき、不覚にも涙が出た。

島田潤一郎という人の、「狂おしさ」に慄いた。

その続編ともいえる本書を読み始め、思わず息が詰まって途中で一度ページを閉じた。

声高に熱くメッセージを伝えるのではなく、淡々と静かな語り口なのだけれど、そこにこめられた想いの激しさと密度が尋常ではない。

若くして亡くなった従兄と、その両親である叔父叔母のために、一冊の本を作りたい。

だから出版社を立ち上げる。

それを生涯の仕事とする。

そう決めてひたすら一歩一歩進んでいく姿が、いっそ恐ろしい。この人、おかしい。怖い。

でも、わかる。

本は人を救える。

この人は本気でそう信じているのだ。

行き詰って真っ暗な闇の中で迷って、死んでしまうかもしれない、未来なんて絶望しか待っていない、助けを求めることもできないくらい苦しい。

そんな中で「本を読む」ということだけが手掛かりを与えてくれるかすかな光。

本が与えてくれるのはその中に書かれていることだけではない。読みながら何かを考えることで世界は広がる。世界と自分がつながる。

単なる活字をつらねた紙の束。

しかし、それは、唯一すがれる蜘蛛の糸。

ある種の人たちにとって本はそんな存在なのだ。

自分が本に救われた経験があるからこそ、誰かを本で救いたい。

美しく大切な一冊の本を心こめて作って、必要とする誰かに届ける。

とてもシンプルでまっすぐな仕事。

もちろん現実はそんなに甘くない。

出版界はずーっと以前から右肩下がりっぱなしの業界だ。

底をつくまで静かに確実に少しずつ沈んでいくだろう。

本屋も出版社も生き残りをかけて懸命に新しい道を模索してきた。

緊急事態宣言下で追い詰められた飲食店がテイクアウトや新業態を取り入れて様々な努力をしているのを見るにつけ、「ああ、デジャヴだ…」と胸が苦しくなる。

知ってる。よく知ってる。

私たちも、今まで散々それをやってきたよ。

通ってきた道だよ。

いろいろやったよ。でもダメだったよ。

もちろん様々なアイディアで浮かびあがるのに成功している書店もあるだろう。

でも、今までの古いやり方ではやっていけないらしい。どうもそうらしい。

考え方を思いきって変えて時代に乗り遅れないようにしないとならないらしい。

だけど、昔ながらの本屋が好きなんだもの。

文庫やら四六判やら雑誌やら、紙の本がいろとりどりに並べてあるワンダーランドが。

本屋がそういう場所じゃなくなっちゃったら、そこで働く意味がないんだもの。

雑貨なんか売りたくないし電子書籍なんてやっぱり愛せないんだもの。

だから、「売りたいと思った紙の本をていねいに作って一冊一冊売る」という大切なことをしっかりとゆっくりと地道にやっている夏葉社さんを見ると、本当に安心する。

自分が逃げ出してしまった場所だから、そこに留まって決してあきらめようとしない人たちを心から尊敬する。

この本に書かれた言葉が胸に刺さる。

「チョコレートやコロッケやラーメンを羨ましいな、と思う。本はすごくよかったからといって、同じ本をもう一冊買うことはめったにない。目に見える需要もない」

「本屋の仕事には経験と愛情がいる」

ザクザク刺さって、今回も泣けた。

出版業界に関係ない人にも、夏葉社さんの、島田潤一郎さんの、凄みは届くだろうか。

本書は、とてもとても怖くて気高い本。

こちらもおすすめ。

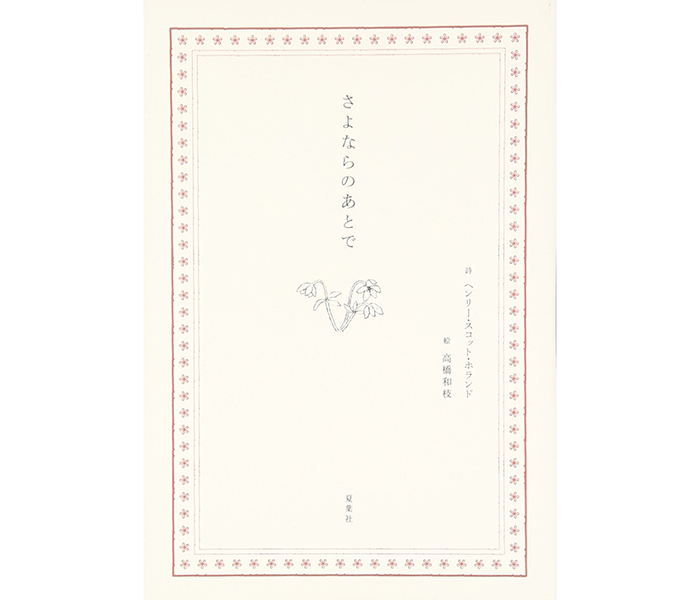

『さよならのあとで』夏葉社

ヘンリー・スコット・ホランド/著

夏葉社の原点となったわずか42行の詩。

美しいイラストと丁寧な造本。

こめられた魂の密度に震える。

『古くて新しい仕事』新潮社

島田潤一郎/著