2022/09/08

青柳 将人 文教堂 教室事業部 ブックトレーニンググループ

三田完という作家ほど、詩のように言葉を躍らせる作家はいない。

その背景には彼の経歴にある。

NHKのテレビディレクター・プロデューサーを経て、2000年に新人賞を受賞して作家デビュー。

デビュー当時の年齢は44歳。デビュー後は作家としても精力的に活動。

俳人だった親の影響もあるのだろうか。著者は俳人という一面も持ち、俳句を主題に置いた作品も多く残しており、その1つに『俳風三麗花』という作品がある。俳句を読み合う「句会」を通して、若き3人娘を主軸に友情や恋模様を描いたヒューマンドラマで、この作品は直木賞の候補にも選ばれた著者の代表作でもある。

また、メディア関係の業界人との親交も深く、阿久悠や小沢昭一等、実在の人物にフォーカスした作品も多い。

そんなテレビ・俳人・そして作家として幅広く活躍している著者の作品の中で、最も奇妙な物語が『鵺』だ。

本書は、護摩堂充彦(ごまどうみつひこ)という名の1人の男の晩年を描いたフィクション。

物語の舞台は平成の終り頃。

充彦は、昭和からドラマ・演劇の演出家として活躍。中年期に作家活動に力を入れ、直木賞候補に2度選ばれる程、その文才を評価された充彦は、父親を題材にした小説の執筆を開始。

職業軍人だった父親の過去を調べていくと、俳人として句会で俳句を嗜んでいた一面を知る。

父親の俳号は「鵺王」。

鵺とは、頭が猿で胴が狸、手足が虎で尾が蛇という怪物のことを指す固有名詞だ。

今年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも登場した源頼政が、弓で討って退治した武勇伝に登場する怪物が鵺である。

鵺は、丑三つ時に陰気な声で鳴く「夜の王」という意味も含まれていて、「鵺王」とは何ともいやらしく意味深な俳号だ。

さて。本書のタイトルでもある「鵺」。実はこの「鵺」という言葉が父親はもちろん、充彦の暗喩にもなっている。

充彦は、ドラマや演劇の演出家として成功を収める表舞台での活動の裏で、出演女優との色事の話題で事欠かない。まさに色欲という意味での「夜の王」。「鵺」そのものだった。

女性との交流は、晩年においても盛んに継続していくのだが、全編を通して際立った個性を放つ女性が1人いる。

弥勒黒美(みろくくろみ)。充彦の代表作でもある、昭和40年代の下町を舞台にしたドラマ「魚屋宗五郎一家」に出演し、ドラマのムードメーカー的な役割を担った。

本書の醍醐味は、充彦と黒美の奇妙な関係にある。

個性的な演技で異彩を放ったこの黒美は、充彦にとって仕事の大切なパートナーというだけではなく、「2人は恋仲なのでは?」と噂が飛び交う程に、プライベートでも親密な間柄だった。

そんな二人の仲は、過去に黒美が充彦のとある秘密をワイドショーで暴露したことで、現在に至るまで絶縁状態にある。

しかし、充彦と黒美の仲は、句会での再会をきっかけに、四半世紀の時を超えて復縁する。

この2人の関係が、家族や友人、愛人以上に近く、そして奇妙で、色事話以上に深い味わいがあるのだが、それは本書を実際に手に取って堪能してほしい。

かつて、久世光彦(くぜてるひこ)という昭和から平成にかけて多くの名作を手掛けた演出家がいた。

彼は50歳を境に作家活動をスタートさせた。作品の評価は非常に高く、過去に2度、直木賞の候補にノミネートされた。『一九三四年冬―乱歩』という作品で候補になった時には、選考委員の五木寛之に

「この作家は今さら直木賞をうんぬんすることがおかしい位の書き手である。」

「乱歩を描くより久世さん自身が乱歩になればいいのに、と、正直そう思った。私が今回の候補作のなかでもっとも強い印象を受けた作品であるにもかかわらず、まっ先に推すことができなかった理由の一つがそこにある。」

と言わしめる程の作家だった。

そして、久世光彦を語る時には、昭和から平成にかけて、数多くのドラマや映画に出演し、数々の賞を受賞した大物女優のことを思い出す。

彼女も本書の充彦と黒美の関係と同じく、久世光彦のドラマには欠かすことのできない女優であり、公私共に親密な関係だった。しかし、久世光彦の手がけた昭和を代表する名ドラマの最終回収録後のイベントで、とある暴露話をして、2人は四半世紀以上に渡って絶縁状態だったという。

彼女は多くの病に侵されながらも、晩年まで多くのドラマや映画に出演し、2018年の9月に亡くなった。

晩年に彼女が病に侵された時、家族以上に病室へ通い、看病をしていたのは、久世光彦だったという話がある程に、晩年の2人の仲は親密だったと言われていた。

本書で登場する充彦は久世光彦。そして黒美という人物は、この大女優がモチーフなのではないかと想像させる。

他にも、実在の人物を想起させる登場人物が多く、昭和から平成の文化界の縮図の一端を垣間見られる。嘘と真の狭間を往復するこの世界観は、三田完にしか描けない。

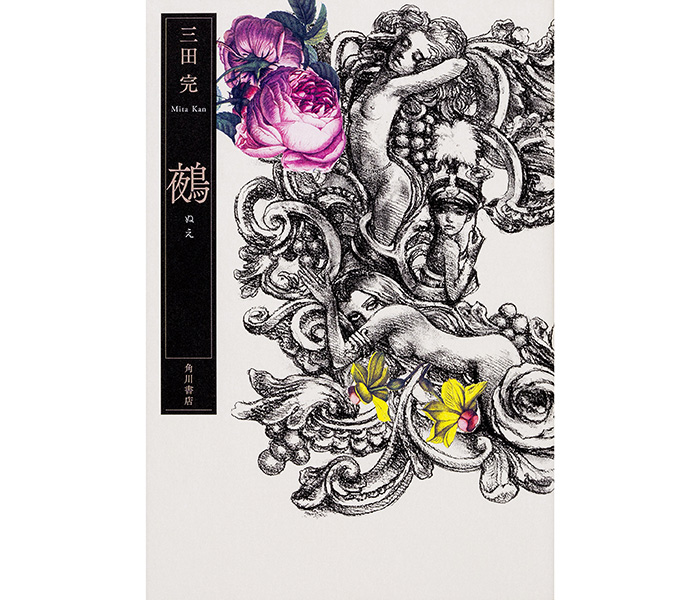

『鵺』

三田完/著