2022/09/08

横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店

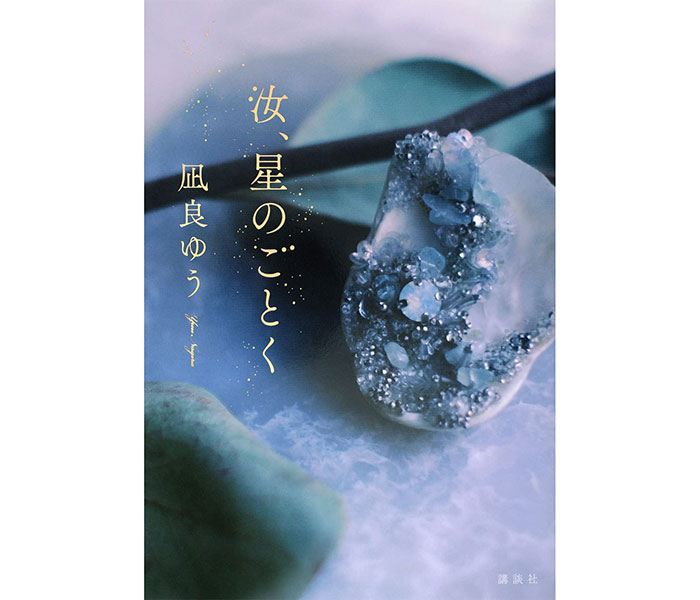

『汝、星のごとく』講談社

凪良ゆう/著

西の空の低い位置に、たった一粒で煌めいている星。

朝には明星、夜に架かる時には夕星(ゆうづつ)と呼ぶのだという。

星自体は何も変わっていないのに、ただ時を経るだけでその名が変わる。

一粒の星に名をつけ、呼び名まで変える私たちはなんと傲慢な生き物だろう。

あらゆるものを名づけることでこの地の領主は我々であると宣言せ

しかし、ふたりにとってそれは違った。

呼び名を変える星の存在は、

夜に向かう空に一番星を見とめることは、互いの瞳をのぞき込むことと同じだった。

縋るように手を取り合い、違えないと誓ったのに離れ。

ふたたび寄り添うふたりの頭上にいつも輝く星があっただなんて出

「ふたり」を知らないあなたは笑い飛ばすかもしれない、けれど。

穏やかな気候とエメラルドグリーンの美しい海。

瀬戸内の小さな島は、今日は凪ぐ。

物語は、井上暁海(いのうえあきみ)と青埜櫂(あおのかい)

島に生まれ育った暁海は父親と母親の三人で暮らしているが、東京から今治へやって来た刺繡作家のもとで父が多くの時間を過ごすようになっていた頃だった。

「あちらさんは仕事を持っているし、ろくにご飯も食べさせてもらっていなんじゃないかしら」と嘯く母は、暁海に寄りかかり時には娘を使って父の帰宅を催促させる。

今まで通りきっちりと家事をこなしながらも、酒量の増えていく母は壊れ始めていた。

コンビニもカラオケボックスもなく圧倒的に娯楽が足りない島で、家庭内のスキャンダルは最高のエンタテイメントだ。

捨てられた母と娘という憐みの視線は、

母親とふたりで暮らしてきた櫂は、

母は男なしでは生きていけない女だ。

小学生の櫂を半月置き去りにするほど恋に溺れ、捨てられてはこの世の終わりのように泣き、失くした恋人代わりに気まぐれに抱きしめては、また恋へと走っていく。

母の奔放は今に始まったことではない。いつ帰るとも知れない母を待ちながら、飢えと孤独を味わった子供は母のスナックを手伝うまでには成長した。

けれど「捨てられた」という過去は櫂の心深くを裂いたままで、愛と憎悪がないまぜになってなお、母を見捨てることができない弱さという名の優しさを植えつけられてしまった。

荒れた部屋に腐った食物。終わりの見えない底なしの地獄。

悲惨な現実から櫂を切り離してくれたのは物語や漫画の世界にしかなかった。

アルコール片手に執筆する櫂は、投稿サイトで出会った相方とともに漫画家として雑誌連載を目指していた。

ふたりの距離が近づいたのは、櫂から秘密の匂いがしたからだった。

「いつもお酒飲んでるの?」

「せやな」

「お母さんに怒られない?」

「彼氏以外、基本どうでもええ女やから」

「大人なんて、そんな偉い生きもんやないよ」

暁海が引きずり込まれつつある暗闇を櫂はとっくに知っていた。

不安定な地盤の上で同じように揺れるふたりが、惹かれ合うのは当然のことだった。

心もとなさ――だけではなかったのかもしれない。

思わず掴んだ櫂のシャツを、どうしても離すことができなかった。

母に言いつけられ、ふたりで父の愛人の家へと向かうことになった道中、思い知らされる。

痛み、苦しみ、どうしようもない現実の重さ。

そして―――家族という枠の中から抜け出すことのできない力なき“わたしたち”。

ひとけのない浜辺で過ごす毎日が日常になった。

暁海の霞がかった未来。

櫂が手繰り寄せようとしている夢。

言葉を交わせば交わすほどに語りたいことがあふれ、終わりを迎えることのない会話が無数に浮かんだまま、また会いたくなる。

櫂の母親が男に捨てられ、半狂乱になっていたあの夜。

ぐちゃぐちゃになった店内で、

ふたりは初めてのキスを交わす。

なにひとつ迷わなかった。隔てるものを脱ぎ捨てればいいだけだった。

より近くで確かめ合う。より深くと求め合う。

終わった後に眠る少女の健やかな寝息がすべてを物語っていた。

欲しかったのは、あなたの手。

わたしだけを見つめてくれるあなたの瞳。

愛しい、あなたの形。

多くの荷物を背負わされ不安だらけの未来を案じながら、それでもふたりでいられたら。

いつまでもふたりでいられたら、きっと――

ふたりの物語はここで終われればよかったのに。

念願の雑誌連載が決定し上京することになった櫂。

愛人宅での修羅場を経、いっそう壊れる母を抱える暁海。

家族を捨てて、ともに生きる。

その道へと進んでいくにはふたりは“良い子”すぎた。

どうやっても振りほどけない手が互いの腕には絡まっていて、愛

十九歳。

掴んだ夢を必死で開かせようとする櫂。

朝も夜もなく、櫂と相方と担当編集者の二人三脚でより高みを目指して描き続ける。

女性軽視が根強くある会社で苦しみ、やがて諦めの境地にいたった暁海。

暁海を現実から切り離してくれたのは、父の恋人がきっかけで始めた刺繍を刺している時間だけだった。

色とりどりのビーズに、煌めくスパンコール。

手の中で輝く美しいものだけが暁海を掬い上げる。

二十二歳。

売れっ子漫画家として多忙を極めるようになった櫂。

目覚めると知らない女が横にいたとして、暁海への愛は変わらないと言い聞かせた。

周囲に人は増え、管理できないほどの金が舞い込む。

でも、金でできることなら何でもしてやりたい。

暁海にも母にも、浮気相手にも。

朧げになる暁海の姿が、櫂の生活から薄れていく。

暁海の日常は平行なまま。

悪化の一途を辿る母、膠着状態の両親。給料の上がらない仕事に、趣味の域を超えない刺繍を刺す時間。

けれど、そんな暁海に手を差し伸べる存在もあった。

高校時代に恥ずかしい現場を見られてしまったが、

刺繍の先生であり、こうなりたいと憧れる女性像そのものである父の恋人。

たとえ「正しくない」道を歩んできたひとたちであったとしても、決して誰にも依存せず自らの足で立つ彼らの言葉は、暁海の危うい足下を現実と地続きの確かさで照らしてくれた。

互いの言葉は重なることなく、距離以上に心が離れてしまうのを止めることはできなくなっていた。

二十五歳。

いちばん大切だったのに、壊れてしまった。

離れた場所から同じ星を見上げていたとして、もう二度とあの頃には戻れない。

櫂のいる場所からは灰色の雲が邪魔をして見つけることができないんだろう。

暁海の場所から空は近すぎて、流れる涙で視界が曇る。

たくさんの約束があった。ふたりでしか共有できない想いがあった。

すべては過去に閉じ込められ、もう未来に続かない。

二十六歳、二十八歳。三十歳の夏。

櫂の転落。ようやく暁海が手にした夢とともにある自立。

交わらない曲線がふたりのいる場所がこんなにも違うということを浮き彫りにする。

暗闇で膝を抱える櫂と、歯を食いしばりながら依存から脱却した暁海。

ふたりの立場は逆転し、

わたしにとって、愛は優しい形をしていない。

どうか元気でいて、幸せでいて、わたし以外を愛さないで、わたしを忘れないで。

愛と呪いと祈りは似ている。

忘れられるはずもなかった。

三十一歳。三十二歳。

残酷な事実を前に、暁海は決断する。

櫂は、暁海の手を振り払うことをもうしない。

とっくに手遅れなのかもしれない。でも。

星に託すほど願っていた、ふたりがともにいる“今”がようやく巡ってきた。

十七歳の夏には互いを求め合うことに夢中で観ることができなかった。

二十五歳の夏は心を繋ぎ合わせることなく、遠くにその音だけを聞いた。

そして、三十二歳の夏。

打ち上げられた大輪の花。

いかないで。消えないで。

願いはどこにも届かなかったとしても。

まだ、あなたの温もりがある。

わたしは愛する男のために人生を誤りたい。

なにをどうしても俺には暁海だったし、暁海には俺だった。

暁海の言葉で海が鳴く。

櫂の言葉に星が瞬く。

終わらないふたりの物語が空に上がる。

櫂が描いた物語が、永遠に輝く。

紡ぎたいのに、届けたいのに。

ふたりの物語の前で言葉は何の意味も持たず、ただの切れ端になった。

どうしてこんなにも揺さぶられるのか。

どうして、想うだけで溢れてしまうのか。

わからないから言葉を尽くした。

けれど伝えたいと願った多くは、どうやったって語ることができなかった。

語れないからこのままでいよう。

言葉なんて役に立たないから、このままでいきよう。

星の中にあるふたりを見つめていると言ったら、やっぱりあなたは笑うだろうか。

『汝、星のごとく』講談社

凪良ゆう/著