akane

2019/03/08

akane

2019/03/08

前回、20世紀前半における最も重要な英国の天体物理学者の一人であるアーサー・エディントンが、量子力学と一般相対性理論の”結婚”を許さなかったという話をしました。しかし、チャンドラセカールが発見したように、白色矮星は、ある質量以上になると、重力崩壊していく運命にあることは確かでした。

密度無限大に至る重力崩壊です。これが大きな問題として残されていた。ところが、これに待ったをかける出来事が1930年代に起こりました。それは中性子の存在、そして発見でした。

原子核の発見で有名な、ニュージーランド生まれで英国で活躍した物理学者アーネスト・ラザフォード(1871-1937)は原子核の散乱実験を繰り返すうちに、ひょっとしたら陽子と同程度の質量を持ちながら、電荷を持たない中性の粒子があるのではないかと思い始めました。

まだ1920年の頃のことです。そして、ラザフォードの弟子であるジェームズ・チャドウイック(1891-1974)が遂に中性子を発見しました。1932年のことでした。

中性子の質量は1・675×10-30グラムで、陽子の質量(1・673×10-30グラム)に比べてほんのわずかに重い。重要な核子の一つですが、単独では不安定で、10分で壊れてしまいます。その特徴は電荷がゼロだとういうことです(陽子の電荷はプラスe クーロン)。

そして、中性子の発見は高密度の恒星の新たな姿を教えてくれました。

それは中性子でできた恒星、中性子星です。

白色矮星では重力崩壊を防ぐためにそれまで電子の縮退圧が活躍してきました。しかし、もっと質量の重い恒星では、恒星の中心部の密度がさらに高くなるため、陽子が電子を捕獲して中性子になってしまいます。電子の縮退圧は使えなくなりますが、今度は中性子の縮退圧で重力崩壊を防げるのです。そうしてできた恒星が中性子星です。

これはまた学界に物議を醸し出すことになりました。そんな恒星があるのか――。いつもの反論です。

この反論に耳を貸さなかった2人の天文学者がいました。ドイツの天文学者、ウォルター・バーデ(1893-1960)と、スイス国籍だがアメリカで活躍したフリッツ・ツヴィッキー(1898-1974)です。

当時、彼らは新星の研究に関心を持っていました。

新星――。新しい星と書きますが、新しい星のことではありません。何らかの爆発現象のため、一時的に増光するので、あたかも新しい恒星が生まれたかのように観測されるものです。

彼らは新星の中でもひときわ明るく増光する恒星の起源を探っていました。彼らの得たアイデアは、質量の大きな恒星の最期に起こる大爆発で、今でいう超新星爆発のことです。

大質量星の超新星爆発は恒星のコアで熱核融合が進行し、最終的に核融合を起こさない鉄のコアができたときに発生します。核融合が止まるので、重力収縮を止める圧力が発生しなくなります。そのため、恒星は急激な重力収縮を経験し、コアに向かってガスが落ち込んでいくことになります。コアはその収縮で圧縮され、中性子でできた高密度のコアになります。そして、落ち込んできたガスはそのコアにぶつかり、激しく反発し、大爆発を起こす。こういうシナリオです。

つまり、大質量星はその最後に中性子でできた高密度コアを残して、大半のガスを吹き飛ばすことになします。そして、残されたコアが中性子星になるのです。

なお、このような大質量星が起こす超新星爆発はII型超新星爆発と呼ばれています。一方、白色矮星の表面に、パートナーである恒星からガスが降り積もって核爆発を起こすのはⅠa型超新星爆発と呼ばれます。

彼らの凄いところは、中性子星は超新星爆発の残骸としてできるのではないかと予言したことです。

しかし、これはあまりにも早い予言でした。

何しろ、中性子が発見されたからまだ2年後、1934年のことだったからです。もちろん、彼らのアイデアに耳を貸すものは予想通り誰もいませんでした。

バーデは温厚で信頼される天文学者でしたが、ツヴィッキーは違いました。彼は既成概念を覆すことだけに執着するタイプの研究者だったので、多くの人に嫌われていたのです。どうも彼の性格が災いしていたことは否めません。

だが、ツヴィッキーはそんなことは意に介しませんでした。中性子でできた恒星があることを予言しただけで満足していたのです。ちなみに暗黒物質、ダークマターという言葉を初めて使ったのもツヴィッキーでした。こちらは1933年のことです。

幸い量子力学のおかげで、中性子星は原理的に存在することが保証されていました。電子の縮退圧ではなく、中性子の縮退圧で重力崩壊をまのぬがれることができるからです。

中性子星の密度は想像を絶するほど高い。例えば、太陽が中性子星になったとすると、その半径はわずか10キロメートルです(ブラックホールの場合は3キロメートル)。角砂糖1個分だけ取り出すと、その重さは10億トン。表面での重力は、地球表面での値の1000億倍以上にもなります。

中性子星には、もう一つ面白い特徴があります。それは表面磁場が非常に強くなることです。太陽程度の表面磁場(約1ガウス)があったとすると、それが中性子星になると磁束密度は星の表面積の減少に伴い、大幅に上昇します。その結果、磁場の強度は1兆ガウスを超えてしまいます。この強烈な磁場は、中性子星に際立った特徴をもたらしめます。じつは、この強い磁場のおかげで中性子星が発見されたのです。

1934年に存在が予言された中性子星が本当に見つかりました。バーデとツヴィッキーによる中性子星の予言から、30年余も過ぎた1967年のことでした。

しかも意外な発見劇が待っていたのです。

ジョスリン・ベル(1943-)とアントニー・ヒューイッシュ(1924-)。ヒューイッシュは英国の天文学者で、ベルは彼の指導している大学院生でした。2人がオーストラリアの電波天文台で観測しているとき、変な電波信号を受信しました。極めて規則正しく発信されるその信号は、明らかに天体からやってくるものでした。

「宇宙人からの信号か!」

彼らは本当にそう思ったといいます。なにしろ、その天体の名前をlittle green man 1と名付けたほどです。小さな緑の人。美しい名前です。

しかし、その天体こそ中性子星だったのです。

little green man 1は、規則的にパルスを出す天体としてパルサー(pulsar)と改めて名付けられることになりました。

この信号に最初に気づいたのはベルでしたが、後にノーベル物理学賞を受賞したのはヒューイッシュ一人だったので、物議を醸したことでも話題になりました。

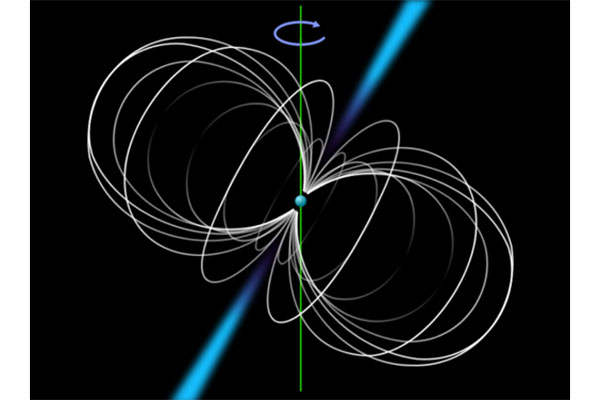

では、中性子星はなぜ電波のパルスを出すのでしょう。しかも、極めて規則的な周期を示します。その秘密は中性子星が強い磁場を持っていることです。しかも速い角速度で自転しています。ところが、磁場の方向と自転軸が一般には傾いています。強い電波の放射(電波ジェット)は磁場の方向に沿って出ます。しかし、自転軸は異なるので、電波ジェットはあたかもサーチライトの如く、ぐるぐる回りながら出ることになるのです。

観測している私たちは、電波ジェットが私たちの方向にやってきたときだけ電波を受信します。そのため、規則正しく、電波がパルス状に出ているように見えるのです。

中性子星の自転軸は図の垂直方向だが、磁場の向きは自転軸からずれた方向にある。そのため、電波ジェットは周期的にぐるぐると回りながら放射される。(出所:NASA/CXO)

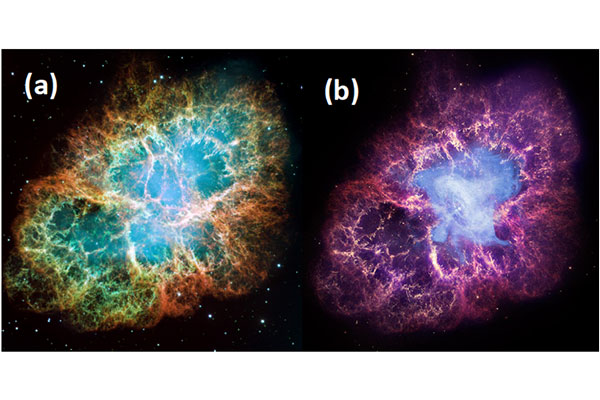

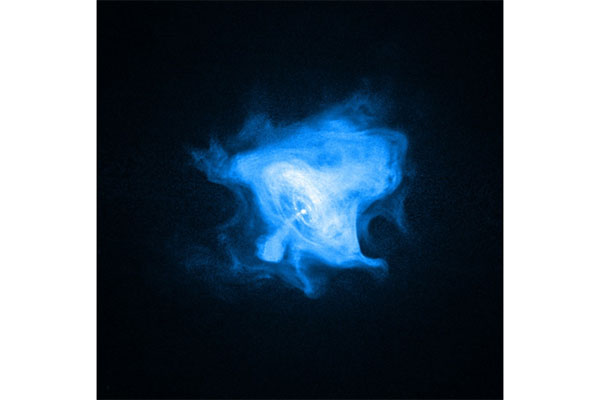

パルサーで最も有名なのは、かに星雲の中心にあるパルサーです。1054年、藤原定家の著した『明月記』に記されたことでも有名な超新星爆発が起こりました。約1000年の時を超えて、今ではその超新星残骸であるかに星雲が美しく見えています。その中心にあるのがパルサーです。X線でその姿を眺めてみると圧巻です。

上:(a) ハッブル宇宙望遠鏡による、かに星雲の可視光写真。天域のサイズは6平方分四方。(NASA/STScI)。(b) チャンドラX線天文台によるかに星雲と、中心にあるパルサーの周りの高温円盤構造とジェットが噴き出る様子。天域のサイズは左の図と同じく、6平方分四方。(出所:NASA/CXO)

下:かに星雲の中性子星のX線画像。上の図(b)の中央部に見えているものの拡大図。ジェットは右側に約45度傾いた方向に出ている。それと直交する方向にはX線で輝く円盤でできている。中性子星の周りにある高温のプラズマからなるガス円盤である。かに星雲全体との関係は上の図の(b)を参照。(出所:NASA/CXO)

ベルとヒューイッシュが最初に発見したパルサーの周期は1・337秒でしたが、今では周期がミリ秒(1000分の1秒)のものまで発見されています。パルサーの総数は優に1000個を超えています。つまり、少なくとも中性子星も、それだけの個数は存在するということになります。

※以上、『宇宙はなぜブラックホールを造ったのか』(谷口義明著、光文社新書)から抜粋し、一部改変してお届けしました。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.