ryomiyagi

2019/12/20

ryomiyagi

2019/12/20

※本稿は、森村泰昌『自画像のゆくえ』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

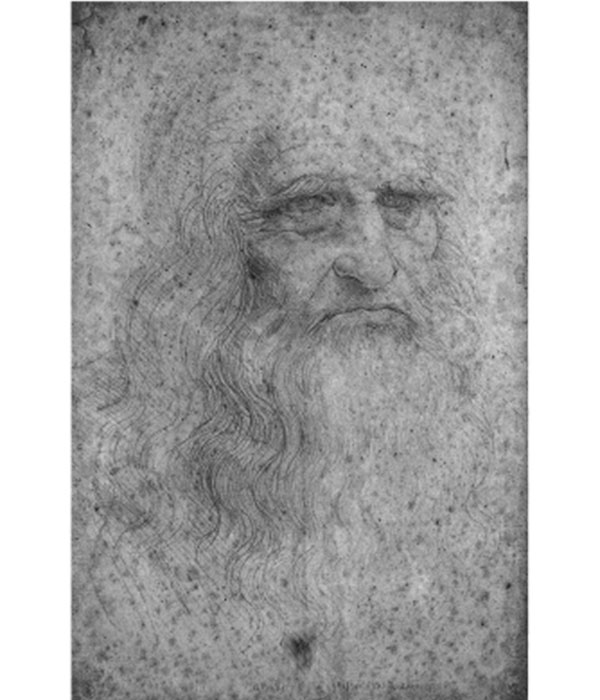

自画像の長い歴史において、「 The 自画像」と思われる肖像画がある。それは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた大変有名な顔の素描である(図1・14)。

認知度、人気度において、レオナルドのこの顔の素描は、おおくのひとにとってのこれぞ自画像と感じさせる自画像ではないかと思う。

これだけ知れわたった〝顔〟なので、この顔の絵については、これまでじつにさまざまに論じられてきた。まずはふたつばかり、一般的な批評、解説を紹介してみよう。

日本で開催された「レオナルド・ダ・ヴィンチ展」のカタログ所収の解説文には、つぎのように書かれている(注:「レオナルド・ダ・ヴィンチ展」カタログ、2005年9月15日〜11月13日、森アーツセンターにて開催)。

炯々と輝く目は、事柄の真実を見抜く眼差しであり、はげ上がった額は叡知の高さを、硬く結ばれた口元は意志の強さを示している。

レオナルド・ダ・ヴィンチのこの顔が、いかに威厳と風格をかねそなえているかが力説されている。こうした解釈に異存のある読者はあるはずもなく、だれもがじゅうぶん納得できる見解だと思われる。

しかし私はここでたちどまり、つぎのような問いを投げかけてみたい。それは、「だれもが信じてうたがわないことはただしいのか」という、いささか話をむしかえすような問いかえしである。

レオナルド・ダ・ヴィンチは偉大な芸術家だった。のみならず、天才的な科学者でもあり技術者でもあり、そして思想家でもあった。そのことについては私も異存はない。

しかしそのことと、そういう才能あるひとの顔というものが、威厳にみちた風格のある風貌を持つものだと信じてうたがわないということとの関連性は、けっして自明なことではない。私はここで少々たちどまり、冷静にこの件について再考してみたいのである。

いくつかの文献を参考に話をすすめるが、ひとつめはジョルジョ・ヴァザーリの著作である。

ヴァザーリはレオナルド・ダ・ヴィンチよりもやや後輩の画家、建築家、そして著作家でもある。このヴァザーリの著作として知られているものに、ルネサンス時代の芸術家たちの評伝『芸術家列伝』がある。

このなかにレオナルド・ダ・ヴィンチの記述もあって、そこにはこんなふうに書かれている(『芸術家列伝3』ジョルジュ・ヴァザーリ、田中英道・森雅彦訳)。

彼(レオナルド・ダ・ヴィンチのこと)の身体の美しさはいくら誉めても十分ではない。それに加え彼のあらゆる行為には、限りない深さ以上に優雅さが存在している。

レオナルド・ダ・ヴィンチは美形であったという。「深さ以上に優美さが存在していた」というのだから、人間的に“深い”とはいいがたいが、しかしずいぶんオシャレなひとでしたと、こういう評しかたになっている。

レオナルドは75歳で亡くなるのだが、ヴァザーリはその死についてこんなふうに述べている。

レオナルドを失ったことは、彼を知っている人すべての人々に非常に大きな悲しみをもたらした。というのも、彼ほど絵画に栄誉をもたらしたものはいまだに誰もいなかったからである。この上なく美しかった彼の容貌のすばらしさは、見る者のどんな悲しい気持ちをも晴れやかにした。

レオナルドの死を語るときでさえ、ともかく美形だったということが強調されている。

マーティン・ケンプ著『レオナルド・ダ・ヴィンチ 芸術と科学を超越する旅人』(藤原えりみ訳)では、ケンプはアノニモ・ガッディアーノというひとの言葉を引用し、

当時は丈の長い外衣が流行していたが、彼は膝までの丈の短い薔薇色のチュニックを着ていた。胸の中程まで届く巻き毛の髭はきれいに整えられていた。

彼は弟子たちのために仕立ての良い服を購入していた。弟子たちは上品な衣装を身につけるように教育されていたと思われる。

自分だけではなく自分の弟子たちにも「ちゃんとしたオシャレをしなさいよ」とばかり、服も買ってやり、自分自身はどうかというと、チュニック(ワンピース)をはおり、なんとその色はバラ色であったという。髭もきれいに手いれがいきとどいていた。

以上のような資料からうかがい知れるレオナルド像は、わたしたちの知るあの威厳のある哲学者めいたレオナルド像とは、ずいぶんズレを見せている。

ここでもう一度、ジョルジョ・ヴァザーリの『芸術家列伝』にもどりたい。ヴァザーリは、レオナルドはみんなに人気があって、才能もあるすぐれた人物だったと絶賛しているかのようにも見える。だがほんとうのところは、つぎのようにいっているようにもうけとれる。

あのひとはすぐれた才能の持ち主だった。ひととしてもすばらしかった。しかし結局のところなにをしたひとだったのだろう。結局、なにもしなかったんじゃないか。じっさい、レオナルドは絵を描いたとはいえ、たった九点しかのこっておらず、完成された絵はそのうち、《受胎告知》《岩窟の聖母》《最後の晩餐》の三点のみで、あとの六点は未完成でおわっている。

結局、じっさいに形にしたものはほとんどなかった。レオナルドはイベントプロデューサー、プランナー、コンサルタント、相談役、コメンテーターのような仕事はしていたけれども、なにかを形にしてのこしたかというと、そういう事例はすくないひとだったと、『レオナルド・ダ・ヴィンチ』を書いたマーティン・ケンプもこういうふうにいっている。

このように、おそらくはミケランジェロなどと比較すれば、それよりかなりひくい評価にとどまっていたように思われるレオナルドだが、その評価がおおきくかわる時節が到来する。それは19世紀にはいってからのことであった。

なぜかわったかというと、あのレオナルドの手稿(手書き原稿)の研究が19世紀になって、おおきく進んだからである。

人間のこと、自然のこと、宇宙のこと、科学技術についてのことと、この世のあらゆることが思索、構想されていた。後世、人類が課題としたあらゆるコンテンツを、すでにレオナルドはテーマにしていたわけで、こうしたおどろきが後世の我々にまでつたわり、この人物の再評価にまでいたったわけである。

レオナルド・イメージはこのようにしてしだいに変化する。レオナルドはイタリア人だが、それを超えて人類の歴史(それは19世紀から20世紀においては、西洋の精神とイコールでむすばれていた)の頂点に立つ人物、科学、技術、芸術といったジャンルのすべての始祖、西洋精神の原点であり父でありキングとしてのレオナルド・ダ・ヴィンチ像が、こうして定着していくことになる。

するとどうなるか。バラ色のワンピースを着た美形で、あいきょうをふりまいているなどという図が、西洋の精神の頂点に立つ人物としてふさわしいかどうか。どうもおさまりがわるい。

そこで、“元祖”であり“父”であり“キング”であり、“天才”であり“偉人”である人物像としてだれもが思い描けるイコンとして、我々のよく知るあの顔が、レオナルド・ダ・ヴィンチの公式ポートレイトとして定着していったということではなかっただろうか。

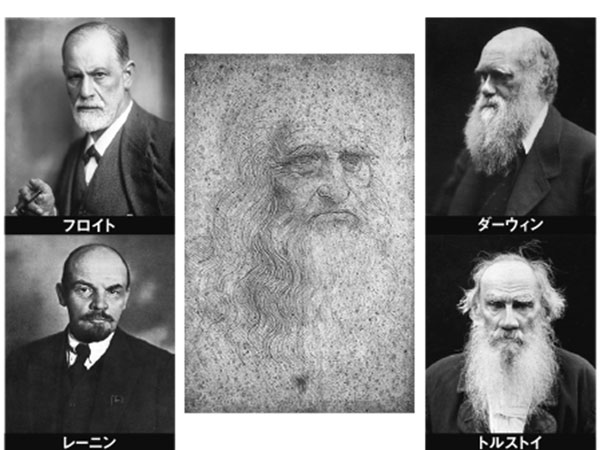

レオナルドの自画像とされる、ひいでた頭を持ち、威厳のある口髭をたくわえた、いかめしい表情の顔つきという三点セットは、後世にもくりかえして登場してくることになる。

いいかえるなら、レオナルド・ダ・ヴィンチの公式セルフポートレイトは、偉大な賢人が持つ権威として顔のステレオタイプ(定番)として定着し固定化されたのだ。

たとえば、ガリレオ・ガリレイ。頭がはげて髭をはやしている。『進化論』のチャールズ・ダーウィン。こちらもみごとに頭がはげている。そしてりっぱな髭もたくわえている。トルストイも同様のイメージである。

我々のよく知るレオナルド・ダ・ヴィンチの“自画像”。あれはほんとうに本人の顔なのか。それともだれか他の男の顔なのか。

その実証的な検分はおくとして、重要なのは、かつてはあったさまざまなレオナルド・ダ・ヴィンチのイメージが、ただひとつの“あの顔”を唯一のオフィシャルなレオナルド・ダ・ヴィンチの顔にしたてあげてしまった、その歴史観を問うことではないだろうか。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.