ryomiyagi

2020/07/11

ryomiyagi

2020/07/11

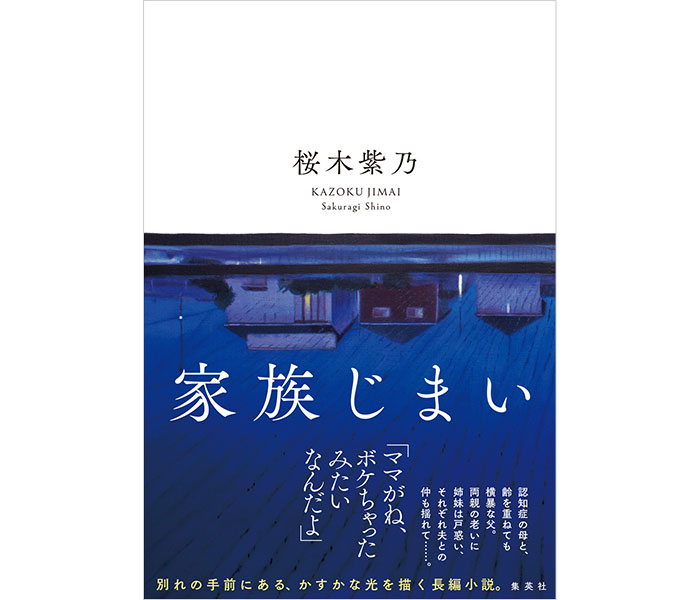

『家族じまい』

集英社

直木賞作家・桜木紫乃さんの作品には“過酷な人生だとしても自分の足で生き抜いていく女性”がよく登場します。そんなタフでおおらかな女性たちに、読み手はいつも勇気をもらってきました。

新作は等身大の家族を正面から描いた長編小説『家族じまい』。物語は、子育てが一段落した智代のもとに、150キロほど離れた函館に住む妹の乃理から「母親がボケたみたい」と電話が入るシーンから始まります。乃理は“父親が面倒を見ているが、心配なので道東の実家まで見に行って”と訴えます。父・猛夫(たけお)は腕のいい理容師だったのですが、新しい商売に飛びついては借金を重ね、家族を振り回してきました。智代はそんな実家と距離を置いて生きてきて……。

執筆のきっかけは、直木賞を受賞した長編『ホテルローヤル』の担当編集者からの一言でした。

「『ホテルローヤル』はホテルを真ん中に置いた作品でしたが、家族を真ん中に置いて『ホテル~』のその後を書かないか、と言われたんです。“家族とはまた、えげつないところをついてくるなあ”と思いました(笑)」

桜木さんは声をあげて笑いながら、当時を振り返ります。

「えげつないと思ったのは、私自身が自分の心の安定のために、実家とは距離を置いて生きてきたからです。智代は実家から鉄道でも高速道路でも5時間離れた場所に住んでいる設定ですが、これはリアルに私のこと(笑)。うちの父も猛夫と同じで、もとは理髪店を経営していました。ですが、新しい商売に手を出しては失敗し、最後に経営したのがラブホテル。猛夫同様、横暴で暴力的な人で、私や母をボコボコに殴りました。いろいろあったので、私も智代と一緒で“家族とは夫と子どもたち”のこと。親きょうだいは入っていません。ですが、55歳になり、否が応でも親の問題を背負い込むようになりました。

家族の問題って月単位で変わっていくので避けられないんです。母も認知症になりましたし……。そんなことをあれこれ考えていたときに『墓じまい』という言葉が浮かび、『墓じまい』があるなら『家族じまい』もあるのでは、と。

私の考える『家族じまい』とは家族の縁を切ることではなく、家族を振り返ることでした。小説は作りモノですが、この作品は自分が通ってきた何てことのない日常を書かないと血肉が通わないと思ったんです。実話ではありませんが、我が家とシンクロすることも多く、イタ気持ちいいと思いながら書き進めました。正直言って、パンツを下げている感はあります(笑)」

智代、妹の乃理、智代の夫の弟の嫁・陽紅(ようこ)、物忘れのひどくなった妻・サトミを連れて猛夫が乗った船のサックス奏者・紀和、智代の母の姉・登美子――。物語は5人の女たちをそれぞれ主軸に据えた5つの章で構成されています。

「どの人物も自分の内面が反映されている」と桜木さんは続けます。

「これまで、なぜ自分が小説を書いているのか言語化できておらず、答えがありませんでした。ですが、この作品を書いたことで、小さいころから疑問に思っていることに対して、仮説を立て、自分なりの答えを出そうとしていることに気づきました。物語にして虚飾に紛らせることで客観性を保ち、落とし前をつけている感じですね。

誰も悪い人はいないのに問題が起こるのが家族。しかも、その問題がずっとついて回る。だからこそ読んでくださった方が楽になれる箇所が1行でもあれば書いた役目を果たしているかもしれません」

臨場感に満ちたセリフやシーンに何度も胸を衝かれ、終章で差し込む光に力づけられる傑作です。

おすすめの1冊

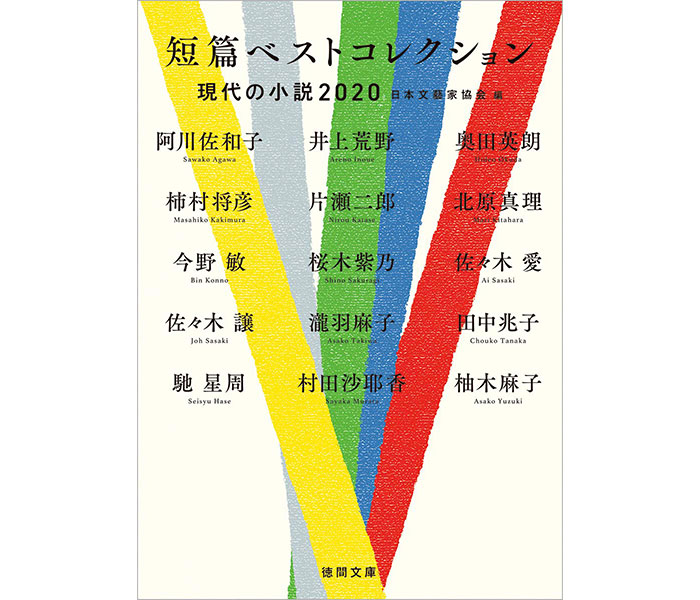

『短篇ベストコレクション 現代の小説2020』

日本文藝家協会 編

徳間書店

「昨年雑誌に載った短編小説のなかからセレクトされたものを収録。僭越ですが、私の小説も選んでいただき、とても嬉しかったです。いろいろな種類の短編が載っていますので多様な読み方ができて楽しめる一冊です」

PROFILE

さくらぎ・しの◎’65年北海道生まれ。’02年「雪虫」で第82回オール讀物新人賞を受賞。’07年同作を収録した『氷平線』で単行本デビュー。著書に『ラブレス』(島清恋愛文学賞)『ホテルローヤル』(直木賞)『ブルース』『それを愛とは呼ばず』『霧(ウラル)』『裸の華』『ふたりぐらし』『光まで5 分』『緋の河』等多数。

聞き手/品川裕香

しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.