BW_machida

2020/10/05

BW_machida

2020/10/05

現在、世界中の人を悩ませているのは新型コロナの蔓延だろう。特効薬とかワクチンへの期待が高まっているようだが、それが易々と実用化されるとは思えない。終息までには最短でも二年間、場合によっては十年、二十年の期間を要するだろうという識者の見解もある。

思えば平成という時代は格差が広がり、相対的貧困が当たり前になった時代だった。働く者の多くが非正規雇用の日給月給だ。私も土木作業員、除染作業員を経験し、以降は風俗店の呼び込みなどをしながら住所不定の生活を送ってきた。その経験をもとに、デビュー以来、時代が生んだ、社会のひずみをテーマに作品を書いてきた。

そして迎えた令和の時代、平成と地続きなのだろうと諦観していたところに新型コロナ騒動が湧き起こった。それが格差や貧困を容赦なく焙り出している。

そんな時代にあって、私が題材に選んだのが昭和の時代だ。ノスタルジックな気持ちだけではない。私はあえて問いたかった。私が少年期を過ごした昭和四十年前後の時代は、今から見れば貧乏だった。私がというのではなく、世間全体が貧乏だった。しかし声を大にして言いたい。

貧乏だったが貧困ではなかった。

職業や立場の違いを越えて隣近所は仲が良かった。自然に挨拶を交わし、醤油などの貸し借りをし、お裾分けも当たり前の習慣として行われていた。

重要な事なので繰り返す。

貧乏だったが貧困ではなかった。

これからますます生き辛い世の中になるだろう。だからあえてこの物語を綴った。同世代の読者には昭和という時代を思い出してもらうために、それより若い世代には、こんな時代があったのだと知ってもらうために『白蟻女』を書いた。理想ではなく、かつてあった現実として書いた。

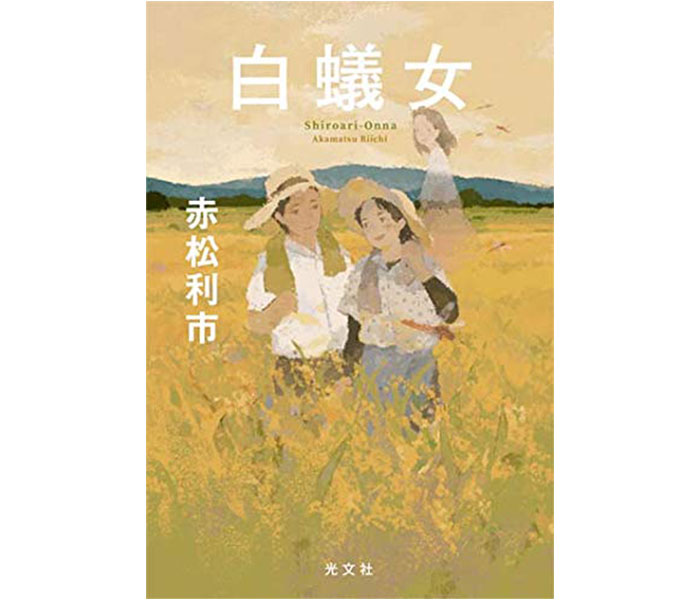

『白蟻女』

赤松利市/著

【あらすじ】

夫の通夜、妻の前に現れた若い女の幽霊。彼女との出会いが、かつての夫婦の日々を甦らせ、奇跡を呼ぶ。(「白蟻女」)やさしさが息づいていた時代。人の思いと郷愁が胸を打つ。人情の作家が心から描きたかった感涙必至の物語2篇を収録。

【PROFILE】

あかまつ・りいち 1956年、香川県生まれ。2018年に「藻屑蟹」で第1回大藪春彦新人賞を受賞しデビュー。20年『犬』で第22回大藪春彦賞を受賞。著書に『鯖』『ボダ子』『女童』『アウターライズ』、エッセイに『下級国民A』など。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.