ryomiyagi

2020/12/12

ryomiyagi

2020/12/12

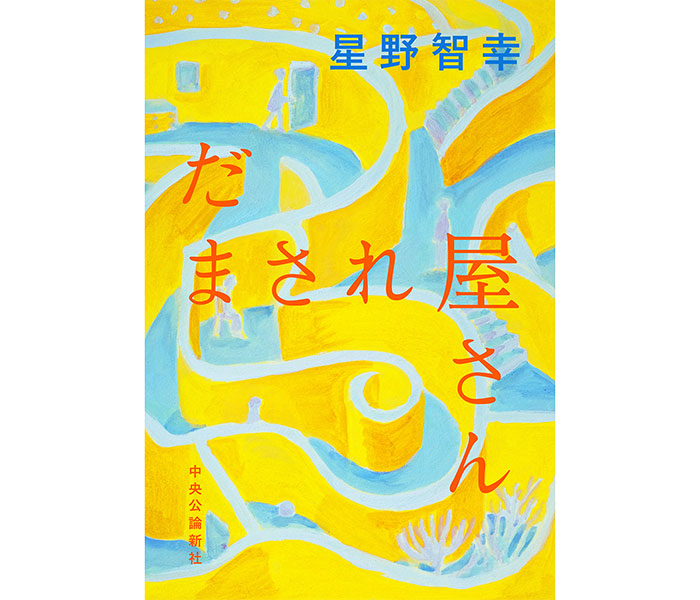

『だまされ屋さん』

中央公論新社

オレオレ詐欺、貧困、ヘイトスピーチ、同調圧力、マイノリティ問題など日本社会が抱える息苦しさをさまざまな角度から切り取って豊かな物語を紡いできた星野智幸さん。約2年ぶりの長編小説『だまされ屋さん』は、家族という共同体が抱えるさまざまな課題を軸に、新しい家族像や他者とのつながり方を描く野心作です。

物語は、公団住宅に1人で住む70歳の秋代のもとに、ある日突然、見知らぬ若い男がやってくるシーンから始まります。男はミサトと名乗って「秋代の長女・巴と家族になろうとしている者」と説明し、家に上がり込んできます。秋代には長男・優志、次男・春好、長女・巴の3人の子どもがいますが絶縁状態で相談できません。果たしてミサトは何者なのか……?

物語の種は以前から星野さんの中に宿っていました。

「いつごろからかはわからないのですが、友人知人と話していて僕と世代が近い人は、ほぼ全員と言ってもいいくらい家族に問題を抱えていました。それもたいてい問題が根深くて……。家族の問題がこんなにも根深いだけでなく普遍的なら、日本社会が抱える生きづらさの根っこを辿っていけば家族の問題に行きつくのではないか、それらが複雑に進行していってさまざまな形の生きづらさになっていくのかもしれない、と考えました。日本には未だに“家族の問題は家族で解決すべき”という風潮があり、“家の恥をさらけ出したくない”という意識も強い力を放っています。たとえば、この家制度の感覚が性差別の文化に影響している側面は否めないと思います。それで、疑似家族も含めて社会の最小単位である家族の問題を徹底して書きたいと考えました」

家族の問題と聞くと“毒母と娘のいびつな関係”をイメージしがちですが、本作は違います。

「男はなかなか語りませんが、話していると悩みがポロッと出てきます。僕自身にも親との問題はありますし。だからこれは年齢性別を問わず普遍的な問題なんです」

優志や春好は自分のことを語らない、語れない存在として描かれます。“男はなかなか語らない”は本作のモチーフの一つで……。

「男性は場を支配するための言葉は持っていても、自分の心を説明するのは苦手かもしれません。僕もそうです(笑)。そのうえ、日本社会では“男は喋ったら弱点を見せることになり負け”と小さいころから無意識の中に組み込まれる。だから“男らしさに付き合うのがしんどい”とは言えない。それが煮詰まって抑圧につながったり攻撃性に変わったりして、社会の殺伐とした空気を作っていくのではないかと思っています」

この状況を打開するために、星野さんは家族の中に闖入者を紛れ込ませることにしました。

「巴をはじめ女性たちは言葉は持っていますが、心の底に封じて目をそむけてきたことについては説明できません。密室状態の家族に言葉がなければ風通しは悪く、事態は深刻化していきます。そこにミサトらのような闖入者が紛れ込むことで風穴があくかもしれない。怒りや憎しみなども自分の言葉で説明できれば、行為を相対化できて依存度を下げられると思う。起こっている現象がひどくても、言葉を介していきさつを理解することで相手の存在は否定しないことにつながるのではないか、と。

秋代たち家族の体験を、読者にも共有していただければ嬉うれしいですね」

その場で登場人物たちの会話を一緒に聞いているような臨場感があり、読み進める推進力になっています。読後、自分の中で何かが整理され道筋が見えてくる━。そんな希望をくれる作品です。

おすすめの1冊

『アコーディオン弾きの息子』新潮クレストブックス

ベルナルド・アチャガ/著 金子奈美/訳

「バスクの暗い歴史を扱った作品。中心的な語りをする少年に激しく感情移入しました。バスク地方の生活がとても魅力的なのですが、そんないい場所ですらこんなにも暴力的になれるのか、それが人間なのだと思いました」

PROFILE

ほしの・ともゆき◎’65年、アメリカ・ロサンゼルス生まれ。’97年「最後の吐息」で第34回文藝賞を受賞。’00年「目覚めよと人魚は歌う」で第13回三島由紀夫賞、’03年『ファンタジスタ』で第25回野間文芸新人賞、’11年『俺俺』で第5回大江健三郎賞、’15年『夜は終わらない』で第66回読売文学賞、’18年『焔』で第54回谷崎潤一郎賞を受賞。

聞き手/品川裕香

しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.