ryomiyagi

2021/01/16

ryomiyagi

2021/01/16

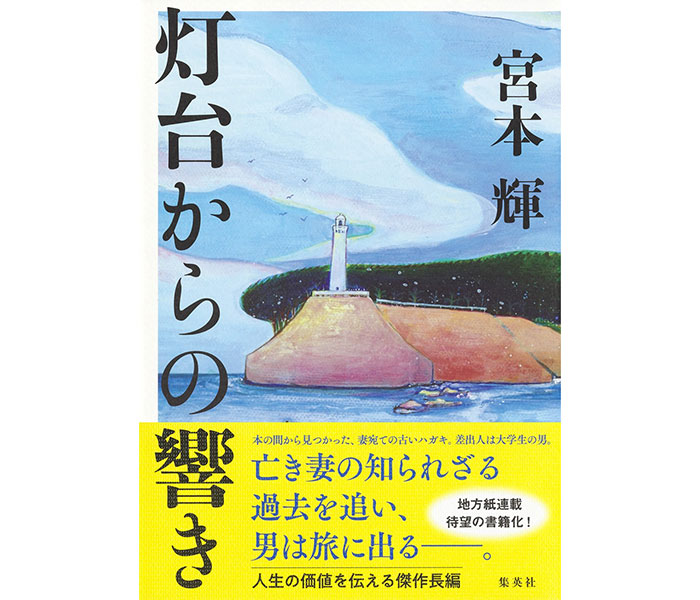

『灯台からの響き』

集英社

市井の人々の人生の浮き沈みや心の機微を精緻に描き、世の本読みたちの心を捉えて離さない宮本輝さん。新作『灯台からの響き』は、東京・板橋の商店街で中華そば店を営む62歳の康平を中心に、登場人物たちの人生に光を当てた、静かな再生物語です。

康平は高校中退後、父親が創業した店を手伝い、その父が亡くなった後は妻・蘭子と二人で切り盛りしていました。ところが2年前、蘭子は58歳の若さでくも膜下出血になり急逝。以来、康平は力が抜け、店も休業していました。

物語は康平が分厚い本の間から蘭子宛の古い葉書を見つけるシーンから始まります。そこには「見たかった灯台をすべて見た」と書かれていましたが、蘭子は“差出人に覚えがない”と言っていました。そのことを思い出した康平は、全国の灯台を見る旅に出ます。

「僕は若いときから灯台が好きなんです。郷愁の対象でした。だけど若いときは灯台巡りをする時間もお金もないでしょう? そのことを編集者に話したところ、“じゃあ、灯台巡りをしましょう”という話になって。巡っているうちに、灯台を主軸に置いた小説を書こうと思うようになりました」

宮本さんは着想の入口について語ります。

「作中にも書いたのですが、GPSが主流になり、あと5年もすると世界中の灯台が不要になるそうです。このことを聞いたとき、僕はなんか違うのではないかと思ったんです。長い船旅から戻ってきて陸地に近づき灯台の灯が見えたとき、船乗りたちはえも言われぬ喜びを感じ、ふるさとに戻ってきた安堵感を覚えると思うんです。いくつもの灯台を見ながらそんなことを考えているうちに、懐の大きな人間の元へ帰っていくというイメージが湧いてきました。平凡な市井の女性だけど、度胸や勇気があって、忍耐力もあって……。それが蘭子になり、妻のことを知らなかった康平が“俺の女房はこんなにすごかったんだ”と後から知る姿ができあがっていきました」

灯台巡りをするうちに、康平は差出人のことや蘭子が口にすることのなかった日々について知り、自分の人生も振り返っていきます。

「康平は旅をしながら、どれほどの他者がさまざまな形で自分一人の人生に関わっているのかに気付いていきます。最近の人はよく“俺は一人で生きている”なんて言っていますが、そんなことはちゃんちゃらおかしい。一人で生きている人間なんて一人もいませんよ。

街中ですれ違っただけの人にも大きな心の世界があり、深い人生を歩んでいたりする。そして、その人にも家族や友人など多くの人が関わっていて決して一人で生きていない。誰とも関わらないような人生などありません。行き交う人に深い人生があると思えたら、人を見る目も変わると思います」

最後に宮本さんは物語に込めた思いを熱く語ります。

「今回のコロナ禍でわかったことは、人間はお互いに手をつなぎ合っていないと生きていけないということ。今こそ、私たちは一人では生きられないということをもっと考えないといけない。浅い精神性の中にどっぷり浸つかっていると死ぬ瞬間に困ると思うんです。やるべきことはやったと思えなくて」

美しい情景描写に安らぎを覚え、それぞれの人生の軌跡に強く共感して心が震える━━。読み終えるのがもったいない名作です。

PROFILE

みやもと・てる◎’47年、兵庫県生まれ。’77年『泥の河』で第13回太宰治賞、’78年『螢川』で第78回芥川賞、’87年『優駿』で第21回吉川英治文学賞、’04年『約束の冬』で第54回芸術選奨文部科学大臣賞文学部門、’09年『骸骨ビルの庭』で第13回司馬遼太郎賞、’19年、毎日芸術賞受賞。’10年秋、紫綬褒章、’20年春、旭日小綬章受章。

聞き手/品川裕香

しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.