2020/08/24

藤代冥砂 写真家・作家

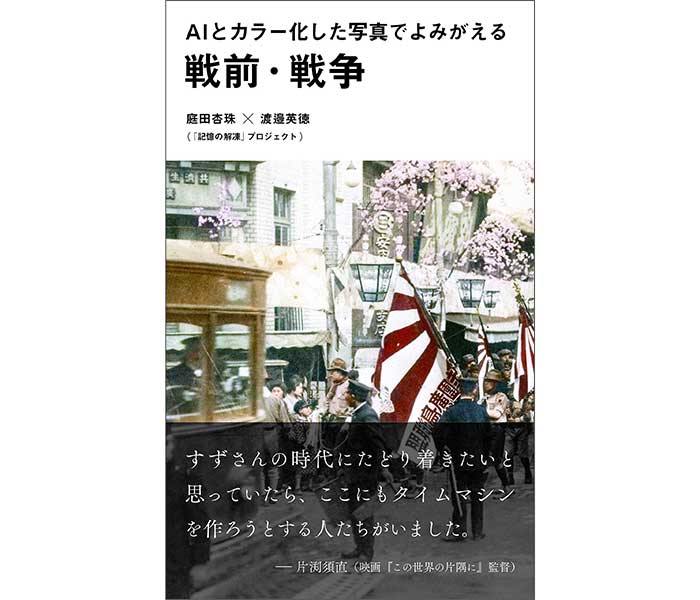

『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 』光文社新書

庭田杏珠×渡邉英徳(「記憶の解凍」プロジェクト)/著

戦前、戦中、戦後に撮影されたモノクローム写真に、AI(人工知能)によって色を加える。表紙にある言葉を汲みつつ、AI技術も、いよいよ自動彩色にまで進出してきたのか、と驚きながら本書をめくった。

とはいえ、すべてがAIの手によるわけではなく、その役割はあくまで下色付けだという。発展途上にあるAIは、まだ得意不得意があって、自然物の色付けは守備範囲なのだが、服・乗り物などの人工物は不得意なのが現状だ。そして、機械ができないことは、当時を知る人の情報などを頼りに、人の手によって彩色されていく。こうした分業によって、本書に掲載された写真は作られている。

では、なぜモノクロームを彩色するのか。

本書にある写真は、戦前・戦中・戦後と大きく3つの時期に区分されている。これまで戦争写真として一括りにされ流布していたこれらの画像たちは、モノクローム故に、現代と繋がっているような現実感が乏しく、遠い昔の出来事として、現在と分断されたイメージが強かったと思う。

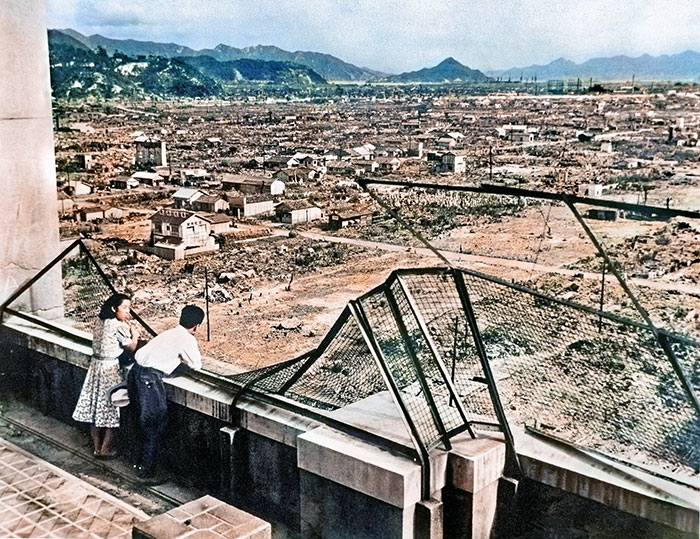

だが、AIと人の手によって彩色され、ある意味蘇ったとさえ言える戦争写真たちを、本書の製作者の一人である渡邊英徳さんは、「カラー化によって、白黒の世界で凍りついていた過去の時が流れはじめ、遠いむかしの戦争が、いまの日常と地続きになります」と説明している。さらに、これは戦争と現在のわたしたちの距離を近づけさせ、自分ごととして考えるきっかけになるともいう。

この一連の記憶を掘り起こし、現在と繋げ、対話の場を作るプロジェクトは「記憶の解凍」と名付けられている。「記憶の解凍」とは、まさに本書を象徴する言葉だと思う。

教科書や、様々な報道、SNSなどで、これまで戦争写真を数多く見てきてはいるが、本書にたっぷりと掲載されているものは、記憶へと分別良く片付けられていた戦争への思いを、いきなり解凍してしまうほどの力を持っていた。もう少し言うならば、分かっていたつもりの戦争が、全く違う質感を伴って新しくやって来たとも言えるような体験をもたらしてくれた。

色には力があることを、私は不意に強く知り直すことになったのだ。

職業柄、様々な写真集に目を通すのだが、久しぶりにパラパラとめくることが許されない一冊に出会った。映画の世界では、昔の作品を4K リマスターさせて見せることがあるが、この一冊も解像度を現代のデジタル写真に劣らない、少なくともスマホレベルまで上げたら、さらに素晴らしい体験となるだろう。

しかし、言わば彩色しただけのモノクローム写真に、なぜこれまで惹きつけられるのだろう。

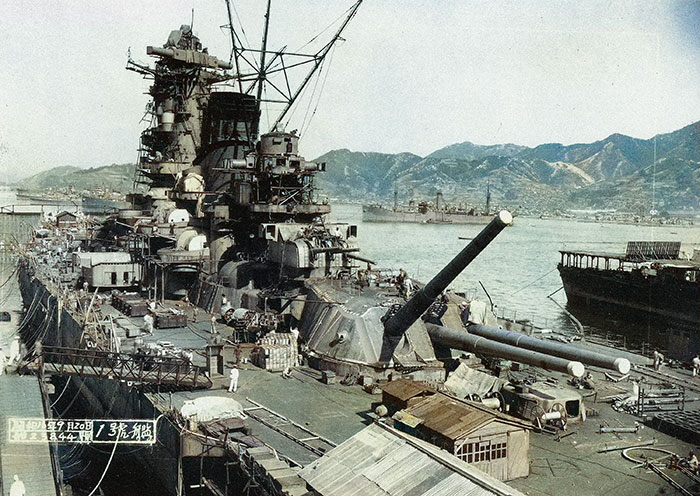

東京、大阪、広島、長崎などの戦前戦中戦後の写真たち。戦前の庶民の雰囲気は平和そのもので、ある日遠くで戦争が始まり、そのうちにひたひたと日常生活に近づいてきたような戦争体験者が語るその実感を、その言葉どおりに感じることができた。

広島と長崎に落とされた原爆のキノコ雲の色からは、火力の持つ神話的な力とその恐ろしさに、唖然とした。

そして本書に数多く掲載されている沖縄の写真たち。沖縄在住の私が日常的に訪れている場所の地名をキャプションに見つけるたびに、胸がつまった。

それらは、やはり色があってこその、現実感であり、そこからもたらされる感動であることは疑いようも無い。私たちは、つくづく色付きの世界に住んでいるのだなと、当たり前のことを深く感じた。

本書は、戦争が中心に据えられているとはいえ、辛い場面ばかりではない。戦時中の沖縄で、捕虜となっていた日本兵と従軍看護師の青空の下での結婚式の様子は、微笑ましい。原爆投下1ヶ月後の焼け野原を傘をさして歩く恋人たち。なかでも戦前の庶民生活を写したものは、どれも微笑ましく、どの時代の、どの場所でも、人は生活していたんだと、静かに小さく感動する。

もしかしたら、近い将来、AIによる完全復元カラー化技術が、アプリなどで手軽に一般化されるかもしれない。そうすれば歴史が、もっともっと身近なものになるだろう。歴史と現実が肩を並べて語られる時、私たちはそこから学んだ経験を元に、より良い未来を描きやすくなるのだろうか。鮮やかな幸福な色付きの世界を。

『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 』光文社新書

庭田杏珠×渡邉英徳(「記憶の解凍」プロジェクト)/著