2019/11/12

青柳 将人 文教堂 教室事業部 ブックトレーニンググループ

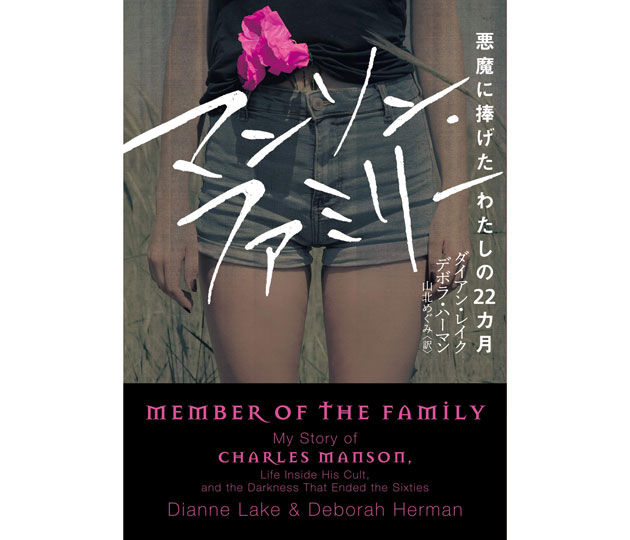

『マンソン・ファミリー 悪魔に捧げたわたしの22カ月』

ダイアン・レイク、デボラ・ハーマン/著 山北めぐみ/翻訳

20世紀史上最悪の犯罪者でありつつも、カルト的な信奉者を集めていたチャールズ・マンソン(以下マンソン)。彼が亡くなって2年が経つ。

『チャーリー・セズ マンソンの女たち』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』といった、マンソンを題材にした映画作品が夏から秋にかけて日本上映されていた。

死しても尚、世界のカルチャーに影響を与え続けるマンソンという人物像、そして彼の犯した大罪について、映画を鑑賞して改めて関心を持ち始めた方も多いのではないだろうか。

本書『マンソン・ファミリー』を執筆した著者のダイアンは、マンソンが1960年代後半に10代から20代の女性を連れて集団生活をしていたコミューン、通称「マンソン・ファミリー」で二年間、マンソンと生活を共にした経験を持つ。

ダイアンはマンソンと出会うまでは放蕩癖のある父親と、彼の自由奔放な性格に振り回されてばかりいる母親の元で育ち、三人姉弟の長女で、幼いながらに両親に代わって弟と妹の子守りをしていた。

子供への愛情よりもエゴを優先する両親に辟易していたダイアンだったが、60年代当時流行していたサイケドラックを実の父親から薦められ、それを機に彼女自身も薬物に手を染めてしまう。

当時全盛を極めたサイケデリック・ムーブメントの影響もあり、ドアーズやビートルズ、ザ・フー、ジミ・ヘンドリックスといった音楽に夢中だった彼女は、瞬く間にサイケデリック・カルチャーと呼ばれる、反体制的なカウンターカルチャーにどんどん傾倒していく。

当たり前のように目の前にあり続ける家族との日常から脱却して、自由奔放な生活をしてみたい。

当時14歳だったダイアンは、知人の伝手でミュージシャンを目指す青年マンソンと知り合う。その頃のマンソンは大型車で各地に家出少女達を連れて、ギターで作曲活動を続けていた。マンソンが弾き語る曲に合わせて幸せそうに歌を歌う少女達の姿は、まさにダイアンが追い求め続けていた自由そのものだった。

その後ダイアンは両親への不信感を募らせた末に家族の元を離れ、マンソン・ファミリーの仲間入りを果たす。それがやがて自由とは大きくかけ離れた、束縛と強要、そして世界を震撼させる程の凶悪な犯罪に関わる事になってしまうのだが。

本書が他の類書と一線を画すのは、マンソンを犯罪者、カルト集団の指導者としてだけではなく、当時のサイケデリック・ムーブメントの中で生まれたカウンターカルチャーに夢中になった、一人のミュージシャンを志していた青年としても語っている所にある。

家族以上に心を許し合うことのできる同胞と共に夢を語らい、自由奔放な生活を求めるヒッピーな若者達。マンソンも最初はそんな集団生活をする若者の中の一人にすぎなかった。

誰しもがマンソンのような犯罪に手を染めてしまう可能性があったし、ビーチボーイズやヴェルヴェット・アンダーグラウンド、グレイトフル・デッドのようなロックミュージシャンになる可能性もあったのだ。

そしてその陰には、ダイアンのような彼等を応援する少女達が少なからず存在していたことを忘れてはならない。

波乱万丈と一言で括るにはあまりにも重すぎる思春期を経験してきたダイアンは、本書の終わりに、何十年もの間秘密にしてきたマンソンとの関わりを告白したことについてこう語っている。

「秘密とは危険なものだ。油断すると、それはひとりでに命を宿し、心の片隅に巣くい、酸素を横取りしてしまう。秘密は場所を取る。それを分かち合うことで、人は人とつながれる」

何か大きな過ちを犯してしまったり、誰にも打ち明けることのできないような秘密や事件に巻き込まれてしまったりしても、それは自分自身の人生の中の一部にしか過ぎない。

たとえそれが取り返しのつかないような悲劇だとしても、人は人とつながることで個人から集団へと視野は拡がっていく。過去はいくらでも振り返っても良いけれど、二度と変えることはできない。それならこれから先の人生をどうやって歩き出し、いかに楽しむかだ。

これは拭い去ることの出来ない悲しみに満ちた過去を肯定することから、明るい未来への希望を作り出した、とある少女の物語。

『マンソン・ファミリー 悪魔に捧げたわたしの22カ月』

ダイアン・レイク、デボラ・ハーマン/著 山北めぐみ/翻訳