2020/04/07

田崎健太 ノンフィクション作家

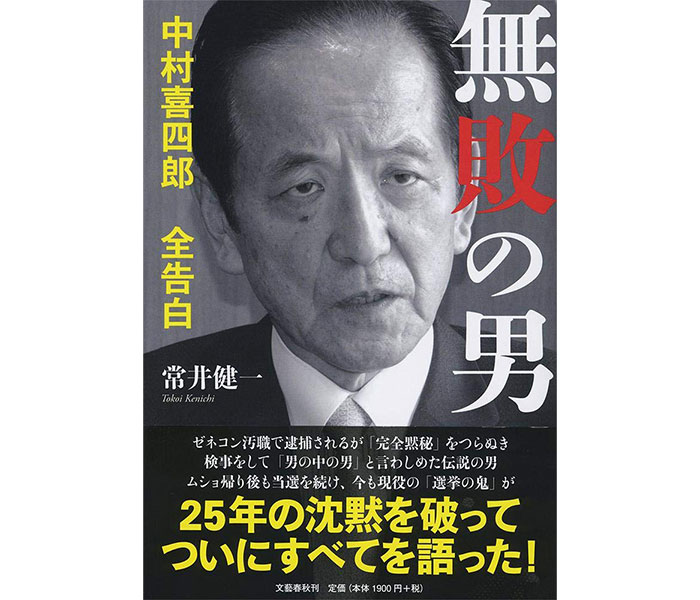

『無敗の男 中村喜四郎 全告白』文藝春秋

常井健一/著

非常に面白い政治ノンフィクションである――。

まず、中村喜四郎という、癖のある政治家をひっぱり出し、本音(と思われるもの)を引き出したことだ。

政治家とは言葉を使って大衆と向き合う。大衆の心をつくために「嘘」をつくものだ。その言葉に本人も酔い、嘘だと思っていない。だからたちが悪い。そうしたノンフィクションはファクト(と思われるもの)の積み重ね、である。慢性的な嘘つきである政治家は主人公として成り立ちにくい、と考えている。

ぼくにも「維新漂流 中田宏は何を見たのか」という政治を題材にしたノンフィクションがある。ぼくが中田を追いかけるようになったのは、彼が横浜市長を退任し、創新党として参議院選挙に立候補し、敗れた後だった。彼は、根拠のないスキャンダル報道、そして横浜市長を辞任した理由を誤解され、政治家生命の危機にあった。どん底の時期から取材を始めれば、彼は胸襟を開き、本音を話すかもしれないと思った。そして、そこから数年間、ぼくは中田に伴走することになった。

人には話を聞くべき時期というものがある。あの時期から取材を始めたからこそ、「維新漂流」という本が成立したと考えている。本書も同じだ。中村は不可解な逮捕から復活してから沈黙を貫いていた。そろそろ話してもいい、という時期に差し掛かっていたのだろう。そこに常井健一が居合わせた。政治、選挙の知識があり、かつて中村をメディア的に抹殺した新聞の政治部記者ではない常井は聞き手として最適だった(不可解な逮捕、抹殺の意については本書を読んで欲しい)。中村の側にも、フリーランスとしてしつこく現場に足を運び続け来た常井への共感もあったろう。縁と巡り合わせである――。

本書を読み進めて、つくづく感じるのは彼が“古き(良き)自民党”の男であることだ

例えば――。

昨年の七月に行われた参議院選挙で中村は四つの選挙区に入って応援している。ただし、正式に応援要請を受けていたのは、一人のみ。あとは突然、選対事務所を訪れ、他の国会議員と共に業界団体の挨拶回りに出かけたという。

そのときの中村の言葉だ。

「オレは呼ばれていなくても応援に行くんだ。それが昔の自民党のやり方だ」

また、逮捕を経て、自民党を離れても圧倒的な支持を得て当選を続けている理由について中村はこう答える。

「上の人間たちよりも常にオレたちを見ている、普通の人たちを見ている。偉いとか、立場があるとか、肩書きをひけらかすような人、ましてやでっかい政党なんて、クソ食らえだという意識は共有していると思う。『中村喜四郎はオレたちの仲間だ』『中村喜四郎は普通の人と一緒に戦っているんだ』という態度は、年取った人だけではなく、若い人も持ってくれているんですよ」

これは、中村と同じように田中角栄の秘書であった早坂茂三の言葉と見事に重なる。

〈大衆は利口が鼻先にチラつく人を避ける。言葉、物腰はていねいでも、どこかしら、高みから見下ろされていると感じれば離れていく。大衆は自分と同じ目線の高さの人が好きだ。劣等感を感じなくてもすむ。何を言ってもバカにされない。肌も心もあったかい。そういう人を大衆は好きだ。政治家も大衆も同じである〉(『駕籠に乗る人担ぐ人』早坂茂三)

ぼくが追いかけた中田宏は、こうした自民党政治――土建屋的政治を否定しようとした細川護煕の日本新党で、政治家としての人生を始めた。泥臭く、自分で最適解を模索しながら選挙活動を行ってきたという意味では、中田と中村は共通項がある。しかし、中田の根底には、かつての自民党政治に対する嫌悪がある。

早坂が「あったかい」と表現したものは、中田には極めて内向きな「土着的政治」に映る。中田よりやや年下のぼくは中田の感覚に同意する。

そもそも国会議員とは、国のために働く人間である。どのような国にすべきかという国家観という幹から、行動、政策を広げるべきだ。選挙に当選するため地元にばかり目を向ける、政局の流れによって言動を変えるのは、政治家ではなく“政治屋”である。そして、地元利益誘導型の国会議員は、日本経済が右肩あがりの暢気な状態ならばありだったろう。時代が変わった今、不要だ。

ただし――。

ぼくの仕事は人間を描くことである。前出の『駕籠に乗る人担ぐ人』を初めとした、早坂の本には田中角栄をはじめとした、かつての自民党のあったかく、人間的に分厚い男が登場する。中田と違い、ぼくはそんな男たちが政界を闊歩していた大らかな時代への郷愁もある。

ぼくよりさらに年下の常井も中村に対してアンビバレンスな感覚を持っているはずだ。中村に惹きつけられながらも、本書の終わりでこう書いているからだ。

〈中村喜四郎がここまで選挙にこだわるのは、民の力で権力の横暴を食い止めたいと願っているからだ。中選挙区制から小選挙区制に移行した一九九三年と九六年を比べると、投票率がおよそ十八パーセントも減ったという。中村はその数字が千八百万人に当たることを私に訴え、その全員を再び投票所に足を運ばせるためにこれから選挙改革を成し遂げるのだと、決意を熱く語った。

だが一方で、中村自身はどんな国家をつくり上げたいのか――。最後の謎はわかったようでわからない結論にしかならなかった〉

政治家なのか政治屋なのか――中村本人は意識していないのだとぼくは見ている。

この労作は、中村が魅力的な男であることと同時に、国家観を語らぬまま集票と政局に奔走する(常井の言葉を借りれば)“時代遅れの二枚目”であることを浮き彫りにしている、のかもしれない。

『無敗の男 中村喜四郎 全告白』文藝春秋

常井健一/著