2020/09/24

藤代冥砂 写真家・作家

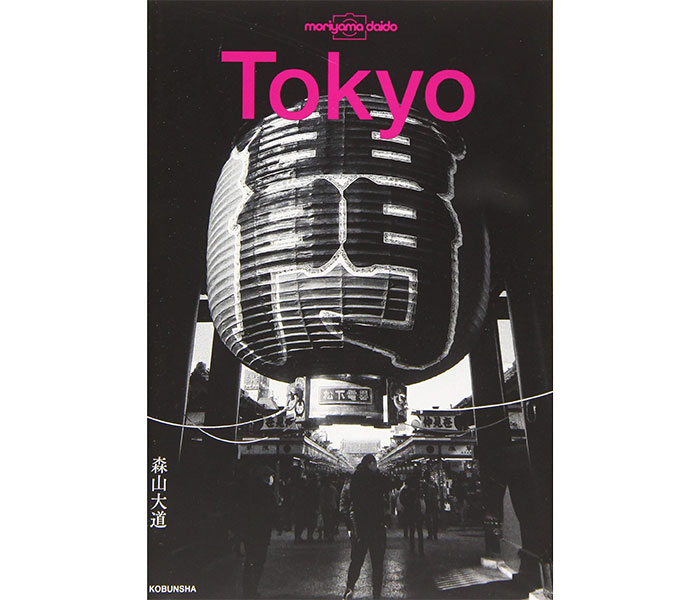

『Tokyo』光文社

森山大道/著

カメラを手にして街を歩く人ならば、遅かれ早かれ森山大道さんのスナップ写真に巡り合ってしまう。独学にしろ、人に習うにしろ、割とまじめにスナップ写真をやり始めると、他人の作品も見たくなる。そしていろいろ見始めて、必ず通ってしまうのだが、森山大道さんなのだ。

写真を撮る時は、ファインダーを覗いて、もしくはスマホのモニターをしっかり見つめて、誰もがまず構図を意識するだろう。

撮りたいものが、ちゃんと画面に収まっているか、余計なものが入っていないか、まずはそんなことを気にするはずだ。

さらに撮りたいものが人ならば、いい表情を撮りたいと思うかもしれない。つまりシャッターチャンスをつかもうとするだろう。

そうやって多くの写真を撮り続ければ、ある程度うまいと言われる写真が撮れるようになる。本人も上達したことを自覚して、さらに街を歩き、様々な場所にレンズを向けて視線の記憶を増やしていく。

そして、そのうちに自分の撮っている写真があるパターンに収まってしまい、そこから出られなくなっていることに気づく。いつも同じような構図で切り取り、おなじようなタイミングでシャッターを切っていることを知る。

運良く森山大道さんのやり方を知ることができた人は、そのうちノーファインダーで撮り始める。自分の手癖を手放そうと、もやは構図も作れないようにファインダーの覗くことをやめてしまうのだ。つまり適当に被写体にレンズを向けて、適当にシャッターを押すことで、手癖から逃れる。

できあがった写真は、本人も見たこともない写真だ。ファインダーを覗いていないのだから当たり前なのだが、その新鮮さに導かれて、街で踊るようにノーファインダーで撮る。

だが、やがてその新鮮さも間も無く色あせる。作為性を外したつもりが、どの角度でレンズを向ければ好きな写真となるかを体が覚えてしまい、またもやマンネリとなってしまう。ファインダーを覗いても、覗かなくても、乱暴に撮っても丁寧に撮っても、それらには全て自分の作為が反映されてしまう。

つまり、どうやってもシャッターを押すのが自分である限り、作為性とマンネリからは逃げられないと悟る。

そしてその時にようやく作為性を受け入れるのだ。

そうすると、少しは楽になる。やがて撮ることと、暮らすこととの境がなくなって、写真撮影が生活の一部になる。毎日味噌汁を飲むかのように写真を撮り、味噌汁を飲むたびに作為性を考えたりしないように、写真を撮ってもそんなことを考えなくなる。つまりここに来て表現の作為性は静かに超えてられていく。

森山大道さんの写真を見ていると、もはやこれは写真なのかも分からなくなってくる。彼が歩いた後に残るかすかな風を見ているような、そんな気がする。森山大道さんその人の残像を見ているようにも感じる。もしくは影か。

スナップ写真で巡る東京ガイドであるこの「TOKYO」は、写真を一枚一枚しっかり見ていくようなものではないと感じた。

森山さんの本にしては珍しくパラパラとめくっていけるのだ。あとがきに森山さんが記しているように、東京というのは「ひたすらに巨大な混沌」なのだろうが、一歩下がってその混沌を眺めているような余裕がこちらに生まれているのだ。

ああ、そうか、と思う。これはガイドブックなのだと。混沌を写真でガイドしているのだと。つまり、巨大な混沌の中へ没入していくことを強いるような森山さんの写真の一面が不思議と消されて、私は外国からの観光客のように東京混沌を鑑賞できてしまう。

この意味で、不思議な本だと納得した。そしてちょっと不吉なことを言えば、東京を愛し尽くした者が、死の直後に幽体離脱して、東京を彷徨った黄泉感がこの本のテイストなのではないだろうか。これは私の感じ過ぎなのかもしれないが。

個人的には、バックパッカー御用達のトラベルガイド本、ロンリープラネットのデザインをなぞっているのも好きだ。

『Tokyo』光文社

森山大道/著