2020/10/15

るな 元書店員の書評ライター

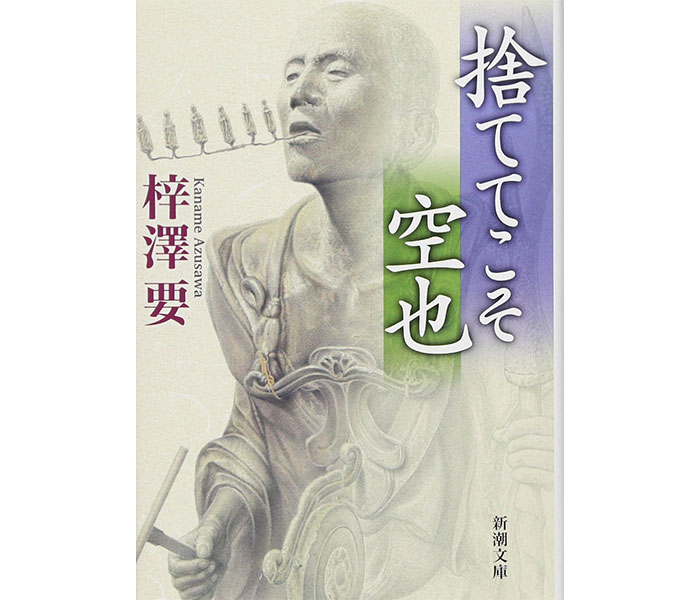

『捨ててこそ空也』新潮社

梓澤要/著

私は古代史から飛鳥奈良平安時代が一番好きだ。

好きすぎて教員免許までとってしまったが、理由は、538年日本にやってきた仏教(上宮聖徳法皇帝説による)は、後に爆発的に普及する鎌倉仏教の礎であり、今日の日常に融合した仏教はこの時代の礎がなければなしえなかったと思っているからだ。

私は毎朝毎晩仏前に手を合わせるし、救いを求める時に神様は出てこないし、

ことあるごとに心の中で唱える、この世の一切は成り行き、この世の全ては無常という言葉は仏教からきたものだ。

そこまで敬虔な仏教徒とは言い難いものの、精神は仏教と共にあると常日頃から思っている。

変わらないことなど何一つない。

1日24時間、1年365日、毎日刻々と全ては変わっていく。

人の心然り、無機物有機物然り、ありと凡ゆる生物や物事はその心や姿形を変えていく。常に変化する世界において「変わらない」ということさえも変化の事象の1つに過ぎない。

けれど、頭で分かっていても俗物である自分は、心を頭にまだ追いつかせられない。

この頭と心の不協和音を鎮めるために選んだ本がこの本。仏だった。

平安末期から鎌倉初期に台頭した、念仏による極楽浄土を説いた法然やその弟子親鸞より

遡ること250年前、最初に説いた空也は、平安時代、時の天皇醍醐帝の第5子であった五宮(ごのみや)であるという出自説があり、本書はそれをもとに描かれている。

帝の子であるが同時に落胤(おとしだね)である五宮。

ある日都で死人を荼毘に付している集団に出会い、その時圧倒的なリアルに触れた五宮が、生きるとは何か、自分とは何か、なぜ人は生きるのか、何のためかと湧いた疑問の答えを探す旅に出る物語だ。

その人生の旅の中で、彼は実に汚い。最初から俗世を断ち、この世は無常!とは叫ばない。

私たちと同じく、かつて身を置いた都人としての思い出に抗えず、仏の教えに疑念を抱く、揺らぐ。

違うのは、流されても自分を律し、疑念をおざなりにせず、何故かとひたすらに追求していく姿勢だ。

空也は徹底的に自分と対峙し続けてもがき、一度出たと思われた答えにまた疑念を抱いては答えを探し続ける。

挫折を繰り返してなお立ち上がり続ける姿に、ページをめくりながら、いつしか祈るような気持ちになっていった。

そしてついに空也は悟りを開く。

私はこの境地に至ることを私の死ぬまでの目標にしたい。

かなり難しいけど、できなくてもかまわない。失敗してもやり続ければいい。

空也の悟りはこの本一冊以上の凄まじい自分との戦いの末のもの。

到底まねできるとは思わない。ただ、そう思うことやその過程こそ大事だと思うから。

死ぬより生きるほうがつらい。

どうしようもなく苦しい。

だからこそ、だからこそ生きることを選ぶほうが正しい。

そう思います。

(本文より抜粋)

人は救われなければならない。

その切羽詰まった思いと直向きに戦い続けることで救われていく。

と空也は言った。

その言葉を信じ、生きようと思う。

『捨ててこそ空也』新潮社

梓澤要/著