2021/10/25

長江貴士 元書店員

『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』筑摩書房

加藤文元/著

本書の大きな問いは、「数学における<正しさ>とは何か?」というものだ。この問いの意味が分からないという人もいるだろう。しかし、その点に触れるのは後回しにすることとして、まず、数学における「証明」について書いていこう。

本書によれば、数学における「証明」というのは、古代ギリシャで生まれた。そして、ここが重要なポイントなのだが、古代ギリシャで“しか”生まれなかった。数学というのは、中国・インド・アラビア・日本など様々な地域で、様々な時代に発展したが、そのほとんどが「いかに計算するか」を追い求めた。ただ唯一古代ギリシャのみが、「証明」という手法を生み出したのだ。

では、何故古代ギリシャだけが「証明」という手法を生み出し得たのか。そこには、「無理数」と「無限」に対する“恐怖”があった。

「無理数」については有名な話だから、知っている人も多いかもしれない。学校で習った「ピタゴラスの定理」でお馴染みのピタゴラス(実はピタゴラスの定理を生み出したのはピタゴラスその人ではない、とされているようだ)は、当時「ピタゴラス教団」という宗教のような集団を組織していた。そのピタゴラス教団は「数」を絶対とする組織で、もう少し具体的に書くと、彼らの教義は「数というものは有理数しかない」であった。有理数というのは、「5/8」「2(=4/2)」「36587/12374」など、分数の形で表すことが出来る数である。

しかしそんなピタゴラス教団はある時、「√2」という「有理数ではない数」を発見してしまう(彼らは、√2が有理数ではないこと、つまり、分数では表せないことを証明してしまった)。これは、縦横の長さが1の正方形の対角線の長さに見出された。彼らにとっては“存在しないはず”の数が、正方形の対角線という明確な形で存在してしまっているのだ。

このような「有理数ではない数」は「無理数」と呼ばれ、この「無理数の発見」は、「通約不可能性の発見」としてよく知られている。そしてこの「通約不可能性の発見」が、「証明」を生むきっかけになったのだ。何故だろうか。

その当時、数学上の事柄が「正しい」か「正しくない」かは、基本的に「見る」ことによって行われていた。例えば、2つの三角形がある時、この2つが同じ三角形であることは、「角度が同じ」「辺の長さが同じ」など、「見る」ことによって証明される。このように、かつて数学は「見る」ことによってその正しさが捉えられていた。

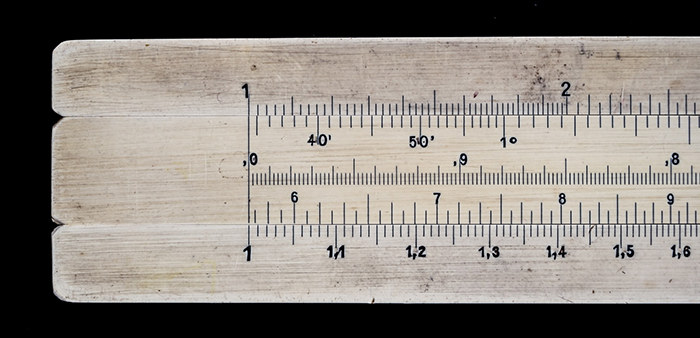

しかし、「数には有理数しかない」というピタゴラス教団の教義は、「見る」ことによっては確かめられない。「数」を「見る」ためには、「数直線」を考えれば良いが、例えば、「1」と「2」にある「有理数」について考えてみよう。すると、「2」という数字を「2」「3」「4」…と割っていったものはすべて「有理数」になるわけだから、単純にそれだけでも無限に「有理数」が存在することになる。しかし、「√2(=約1.4)」という「無理数」も、「1」と「2」の間に存在する。無限の「有理数」で埋まっているように思える「1」と「2」の間の数直線に、さらに無限の「無理数」が存在する。このことを、「見る」ことによって確認することは絶対に出来ない。

古代ギリシャ人は、このことに“恐怖”を感じたのだ。そして、「見る」こと以外の方法で正しさを確認する風潮が生まれ、それによって「証明」という手法が生み出されることになったのだ。

さらに彼らは、「無限」というものにも“恐怖”を感じた。有名なのは「ゼノンのパラドックス」と呼ばれているものだ。一番知られているのは、「カメとアルキメデスの競争」だろうが、他にも3つある。そしてその内の「矢の逆理」と「競技場の逆理」という2つのパラドックスを詳細に検討すると、「空間・時間は無限に分割できるとしても、分割できないとしても、運動は不可能である」という結論が導かれてしまう。しかし我々は、世の中に「運動」というものが存在することを知っている。

こんなおかしなことになるのは、「無限」というものを考えるからである、と古代ギリシャ人は考えた。だからこそ、「無限」を回避するための特異な手法を生み出したのだ。それが「背理法」である。

「背理法」は、数学の授業で習うので覚えている人もいるだろう。例えば、「素数は無限に存在する」という非常に有名な証明も、この「背理法」によって行われる(この証明も、古代ギリシャ時代に知られていたという)。「背理法」というのは、「Aである」ということを証明したい場合に、まず「Aではない」というものを考える。そして「Aではない」というところからスタートして議論が破綻することを示し、「議論が破綻するのは、『Aではない』という前提が間違っているのだ。だから『Aである』が正しい」と結論する手法である。「素数は無限に存在する」の証明の場合であれば、まず「素数は無限には存在しない(=最大の素数が存在する)」と考えて矛盾を導き出すことによって、「素数は無限に存在する」ことを証明するのだ。

この非常に特殊で、どうしてこんな方法を生み出したんだろう、と首をひねりたくなるような証明も、「無限」に対する“恐怖”から生み出された、という話が展開される。そして、アルキメデスはこの「背理法」を使うことで、「取り尽くし法(詳しく説明しないが、無限を回避するために「与えられたどんな数よりも小さくできる」という表現を使ったテクニックである)」を生み出し、これによって、円の面積を導き出す公式を作り上げた。

さて一方で、17世紀に「微分積分学」というものが生み出された。これは、「無限に分割したものを足し合わせる」というような計算である。つまり、古代ギリシャ人が必死で回避しようとした「無限」を扱う計算手法を作り上げたのだ。

しかしこの「微分積分学」、誕生した当初はオカルト的な扱いを受けていた。実際、計算によって正しい答えを得ることが出来る。しかし一方で、「微分積分学」の土台となるべき論理的な基盤が脆弱だと考えられていたのだ。その当時でもやはり「無限」というものはある種のタブー的な扱いをされていて、そんな「無限」についてちゃんと考えもしないで、「計算結果が正しい」という理由だけで「微分積分学」を使っていいの?というモヤモヤ感があったのだ。

そこで数学者たちは、「イプシロン―デルタ法」という形で、「微分積分学」の論理的な基盤を整備した。これによって、現代数学においては「微分積分学は<正しい>」とお墨付きを与えた、ということになっている。「イプシロン―デルタ法」についても詳しくは触れないが、実はここには、アルキメデスが生み出した「取り尽くし法」と同じ考え方、つまり「与えられたどんな数よりも小さくできる」という発想が組み込まれている。つまり、アルキメデスが「無限」を回避するために生み出した考え方が、「無限」を扱うための論理基盤として使われている、ということなのだ。

さて、これでようやく、「数学における<正しさ>とは何か?」という問いに答える準備が整った。古代ギリシャ人は、「無限」というものについての“本質的な議論を避ける”ために、「背理法」や「取り尽くし法」という手法を生み出した。しかし一方で現代数学では、「無限」というものに“本質的な論理基盤を与える”ために、「取り尽くし法」と同じ発想を使っている。では、「無限」を“回避”するための手段である「取り尽くし法」が、何故「無限」を“扱う”基盤として使えるのだろうか。

そこには、「数学における<正しさ>の変化」がある。

古代ギリシャ時代の<正しさ>というのは、いわゆる「絶対的な正しさ」のことを指していた。要するに、「どんな場合でも絶対に正しい」という<正しさ>である。「無限」について「絶対的に正しい」と主張することは難しく、だからこそ古代ギリシャ人は“回避する”ために「取り尽くし法」を生み出した。

しかし現代数学における<正しさ>というのは、「ある枠組みの中での正しさ」である。「微分積分学」であれば、「イプシロン―デルタ法という枠組みを認めるのであれば、微分積分学は完璧に正しいですよ」ということである。つまり、現代数学における<正しさ>には、常に何らかの枠組みが意識され、その枠組みの範囲内であれば(つまり、その枠組みを信じるのであれば)、それは正しいですよ、ということになるのだ。古代ギリシャ人が求めた「絶対的な正しさ」を追い求めていないからこそ、「取り尽くし法」を「無限」を“扱う”基盤に据えてもいいのである。

本書を読む以前に、数学において「信じる」「信じない」という議論があることを知った時は、本当に驚いた。その時読んだのは、「実無限」と「可能無限」について書かれた本であり、「実無限」を信じるか「可能無限」を信じるかによって、「カントールの対角線論法」という証明法が「正しい」か「正しくない」かが変わる、という話だった。数学という、厳密に論理だけで成り立っているように思える学問に、「人間が信じるか否か」という非常にファジーな要素が必然的に組み込まれているのだ、という驚きを感じさせてくれる1冊だ。

『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』筑摩書房

加藤文元/著