2021/10/26

坂上友紀 本は人生のおやつです!! 店主

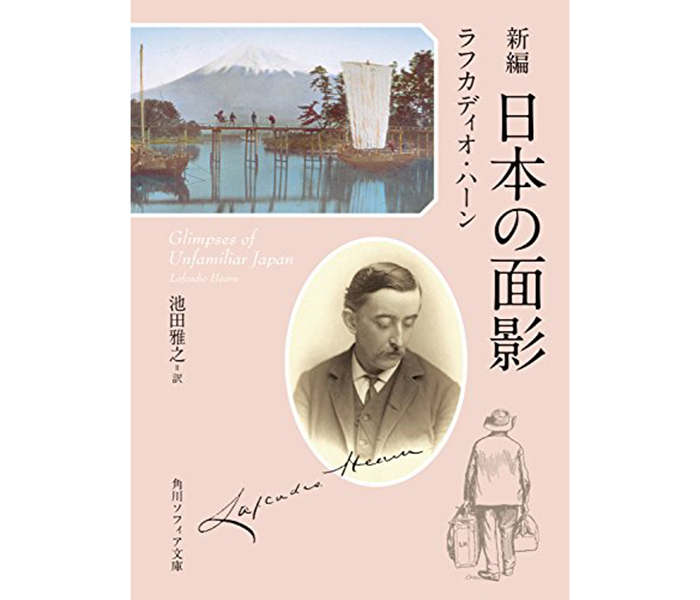

『新編 日本の面影』

ラフカディオ・ハーン/著 池田雅之/訳

「日本人」とはなんなのか。国籍か、DNAか、それともどのような文化・風俗に基づいた暮らしをしているのかが決め手……?

と、様々思い巡らしても簡単に答えになんて辿り着かないわけですが、『新編 日本の面影』を読んでいると、どうもそのようなことばかり考えてしまいます。

この本は、「日本(※1)」と「日本人(※2)」に魅了され、来日より六年後には日本人として帰化したアイルランド人「ラフカディオ・ハーン」こと「小泉八雲」が、日本の地を初めて踏んだ明治二十三年から約二年の間、見たもの、聞いたもの、そして感じたことを、愛と好意に溢れた眼差しで書き残した随想集(※3)です。

※1 ここでいう「日本」は主に明治二十年代あたりの日本における風土・風俗・風習・文化・生活……全般を指す。

※2 ※1同様、文明開化したけれどまだギリギリ江戸時代の風俗や文化なども混在している価値観の中で生きた明治時代の日本人をここでは指す。

※3 明治二十七年『知られぬ日本の面影』(全二巻)として出版された著作の中から訳者の池田雅之さんが新たに編み直した翻訳アンソロジーとなるのが本書。『新編 日本の面影Ⅱ』もあり。

注:以下、文中の「日本」もしくは「日本人」は上記※1、※2の意味に同じ。

しかし全体、小泉八雲は「日本」と「日本人」が好きすぎる! 現代人からすればちょっと偏りすぎというか、なんとなれば国粋主義的だとも言ってしまえそうな考えも本書に散見してはいます。が、だからといってこの本に書かれた全てをその枠に当てはめて読んでしまうと、大概のところ損をするーっ!

ここでお伝えしたいのは、むしろ「(アイルランド人から日本人となった)小泉八雲の感性」の素晴らしさについてです。深い考察力と直感的な思考の鋭さが相まった物の見方は、見慣れているはずの物を違う角度から新たに捉え直させてくれるのです。

そのことがよく伝わる箇所をいくつか、以下。

「子供たちの死霊の岩屋でー加賀の潜戸」より

たしかに、いつまでも人の心をとらえて離さない印象とは、瞬間的なものなのかもしれない。人は時間よりも分単位、分よりも秒単位で憶えているものだ。一日まるごと記憶している者がどこにいよう。人生の中で記憶に残る幸福な時間とは、そうした瞬間の集結したものだ。人の微笑みほど、はかないものがあるだろうか。それでも、いったん消え去った微笑みの記憶は、いつ消えることがあろうか。あるいは、その記憶が呼び覚ます、あのやさしい愛惜の思いは、いったいいつになったら消え去ることがあろうか。

「日本人の微笑」より

日本人の微笑は、念入りに仕上げられ、長年育まれてきた作法なのである。それはまた、沈黙の言語でもある。しかし、その意味を探ろうとして、西洋文化にある表情や仕草の概念を当てはめようとしても、―それはちょうど中国の表意文字である漢字を読むのに、文字の形がわれわれ西洋人の見慣れたものに似ているとか、あるいは似ていないとかいって理解しようとするのと同じくらいに―うまくいかないだろう。

そして、頭をガツーン!と殴られたような思いがしたのは、以下。

「日本人の微笑」より

相手にとっていちばん気持ちの良い顔は、微笑している顔である。(略)たとえ心臓が破れそうになっていてさえ、凛とした笑顔を崩さないことが、社会的な義務なのである。

反対に、深刻だったり、不幸そうに見えたりすることは、無礼なことである。(後略)

こういう風に自分は微笑めているのだろうかー? 日本人だけど、八雲の言うところの「日本人」であるだろうか……?と衝撃を受けたわけですが、「日本人」が微笑む意味を、ハーンの様に理解した西洋人は当時としても実に少なく、雇い主である西洋人と、雇われた「日本人」との間に微笑によるいざこざが起こることもままあった模様。

文化や風習の違いを本当の意味で理解するのは、一朝一夕ではどうしたって難しいんだな……!

ところで美的な部分においても、八雲の感性は光ります。例えば、町中における「色」と「文字(中国由来の漢字と日本由来のひらがな)」について。

「東洋の第一日目」より

見渡すかぎり幟が翻り、濃紺ののれんが揺れている。かなや漢字の美しく書かれたその神秘的な動きを見下ろしながら、最初は嬉しいほど奇妙な混乱を覚えていた。(略)

小さな店舗の様子もわかってきた。どこも、路面より高く上がったところに畳敷きの床があり、看板の文字はたいてい横書きで、布の上で波打っているか、金色の塗り板の上できらめいている。着物の多数を占める濃紺色は、のれんにも同じように幅を利かせている。もちろん、明るい青、白、赤といった他の色味もちらほら見かけるが、緑や黄色のものはない。それから、店員の着物にも、のれんと同じ美しい文字があしらわれている。どんなに手のこんだ意匠でも、これだけの趣は出せないのではないだろうか。(略)

こうして、さまざまなものの不可思議さに戸惑っているうちに、ついに天からの啓示のように、ある思いがひらめくであろう。名画のようなこの町並みの美しさのほとんどは、戸口の側柱から障子に至るまで、あらゆるものを飾っている、白、黒、青、金色の夥しい漢字とかなの賜物ではなかろうかと––。

読んでいて、「青い鳥は家にいた!」的な思いがしました。美しいものや興味深いものは何も遠くまで行かずとも、目前に広がるいつもの景色をなぜそうあるのかと常に新たな気持ちで見つめるならば、手が届く範囲にいくらだってあるのだなぁと、しみじみ感じ入ったわけですが(他に「盆踊り」の章では「着物の袖」を「妖精の羽」に喩えています。……その感性!)、八雲が「生活の類稀なる魅力」を、知識階級の中にではなく「庶民」の中にこそ見出していたところにも個人的には信頼がおけるのでした。

先入観なく物事を見ること、しかも、表面下も含めて窺い知ろうとすることの如何に重要であることか! また、そうあることで如何に世の中の事物に関心をもって楽しく愉快に生きられることか。

最後に、明治時代の「日本人」のこういう生き方って軽やかでいいなー、と思ったところを抜粋して、終わりにしたいと思います☆

「神々の国の首都」より

この国の人はいつの時代も、面白いものを作ったり、探したりして過ごしてきた。ものを見て心を楽しませることは、赤ん坊が好奇心に満ちた目を見開いて生まれたときから、日本人の人生の目的であるようだ。その顔にも、辛抱強くなにかを期待しているような、なんともいえない表情が浮かんでいる。なにか面白いものを待ち受けている雰囲気が、顔からにじみ出ている。もし面白いものが現れてこないなら、それを見つける旅に、自分の方から出かけてゆくのである

『新編 日本の面影』

ラフカディオ・ハーン/著 池田雅之/訳