2022/09/15

馬場紀衣 文筆家・ライター

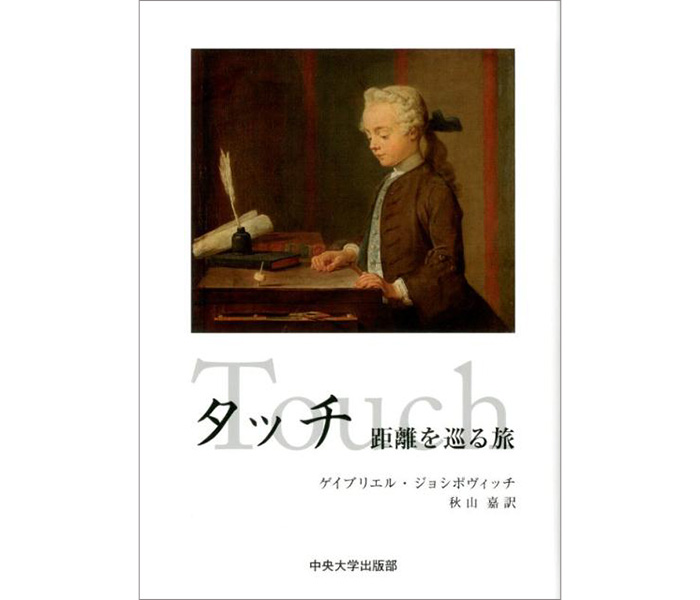

『タッチ 距離を巡る旅』

ゲイブリエル・ジョシポヴィッチ/著 秋山嘉/訳

動揺でも感動でもなんでもいい。心が動いたとき、人はその原因となった対象に触ってみたくなるのだと思う。私の場合は、靴かもしれない。憧れの靴を手に入れた日は、曲線をなぞったり、質感を楽しんだり、とにかく触りたいという欲求に突き動かされている。あるいはかわいい動物や芸術品に対しても「触ってみたい」と思うことがある。海に行けば自分の手を大洋につけるし、山へ行けば木の幹を触らずにはいられない。なぜ私は単に景色を見るだけでは満足しないのだろう。この本は、こうした衝動を理解する助けになってくれるかもしれない。

福音書に、復活したイエスが弟子たちの所へ戻ってくるという場面が描かれている。トマスはここで、今、自分の目の前に立っているのが十字架に架けられた本物のイエスかどうかを疑うのだが、この疑いは、実際にイエスの傷に触れることによってのみ晴らされる。触れなければ信頼することはできないというトマスの疑い深さには共感できる部分もある。

触る物に対するトマスの態度は、著者にあることを想起させる。聖ペトロ像の足に触りたいと聖都エルサレムを訪れる無数の巡礼者たちの存在だ。本書によれば、巡礼行というのは“空間による治療”らしい。「巡礼者は、自分が思いこがれるものが手近の環境においては得られないことを認識することにより、距離の治療に専念」したそうだ。

巡礼者の「距離の治療」によってもたらされる効果は、次のように説明される。すなわち、はるばる聖人を探しに来たことで、巡礼者は、自分がこの場所にいることで、自分と聖人とのあいだの距離を息づかせることができたことを感じる。彼らにとっては巡礼の目的地より、その場にいることに意味があるのだ。

「思うに、触れることによって私たちは、自分の個人的歴史よりも長く広いひとつの歴史の中における自分の掛かり合いの感覚を経験するのである。わたしがいて――そしてそれがあって――そして、触ること(タッチ)がその事実をどのようにしてか確認できる。これがその触れる(タッチ)行為の意味あいなのだとわたしは思う。」

読み応えのある本だが、全体的にしなやかで心地よい文体が印象的だった。言いそえれば、この本の著者は英国の小説家で、文芸や美術評論も手掛けている。音楽にも造詣があるらしい。触ること(タッチ)を巡る旅は、触覚をテーマにしながら人が生きるということへの考察にもなっている。他に類をみない、ユニークな批評的エッセイだ。

『タッチ 距離を巡る旅』

ゲイブリエル・ジョシポヴィッチ/著 秋山嘉/訳