akane

2018/12/24

akane

2018/12/24

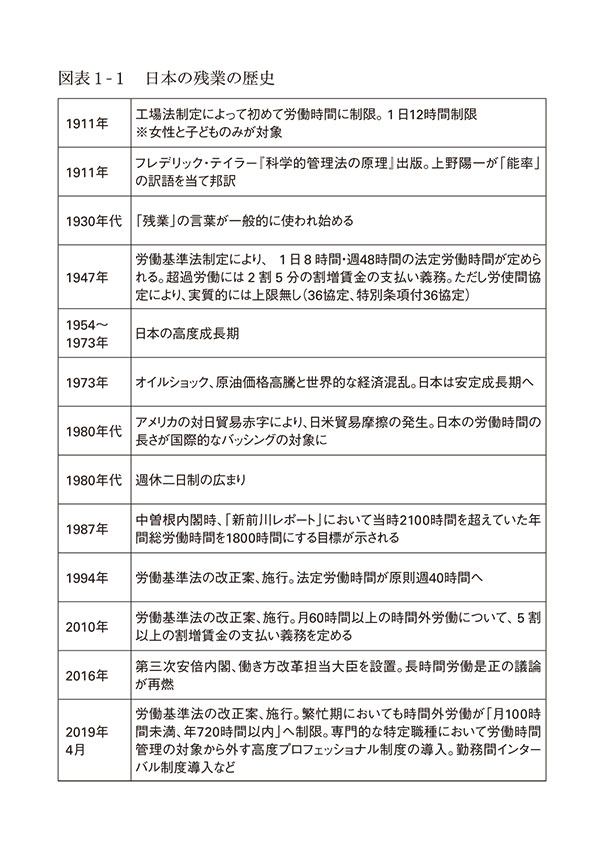

そもそも残業とは、いつ頃から行われていたのでしょうか。日本の残業の歴史を簡単に紐解いてみましょう。

日本における「残業」の考え方は、明治時代初期に「工場労働」が発生したところから始まります。農作業の場合、仕事ができる時間は日中に限られていますが、工場であれば夜でも稼働できます。そして働けば働くほどものが作れて、ものが不足していた時代では作れば作るほど儲かります。だから、「儲けるため」に「働き続ける」のです。工業生産の時代には時間をかければかけた分だけ「利益」が上がったのです。

当時は昼夜関係なく、子どもや女性、年長者までも駆り出して14時間も16時間も働かせていました。そうした過酷な労働の様子は、細井和喜蔵(ほそいわきぞう)が記した『女工哀史』(じょこうあいし)に描かれたことでも有名です。

しかし、まだこの頃に「残業」という概念はありません。所定の労働時間の取り決めやルールそのものがないので、そこからあぶれる超過の時間を「残業」と呼ぶことがないからです。その頃は労働時間の制限自体がなく、「所定時間を超えた労働=残業」よりは、より単純な意味での「超・過重労働」が問題だったわけです。

これが見直されたのが、1911年の「工場法」の制定です。工場法によって、女性と子どもに関してですが、この国の労働時間に初めて法的規制ができました。さらにこの頃、アメリカからフレデリック・テイラーによる科学的管理法(労働者管理の方法論)が伝わり、長時間労働で倒れるまで働かせることはむしろ「能率が悪い」と考えられ始めます。ちなみに、日本で「残業」という言葉が定着し始めたのは、1930年代半ば頃とされています。

そして戦後、残業の歴史にとってエポック・メイキングだったのが1947年の「労働基準法」制定です。これにより、法定労働時間は1日8時間、週48時間と定められました(その後、1987年に週40時間に改正、1994年施行)。

しかし同時に、労使間で取り決めを結べばその上限を超えることを認める、労働基準法第36条も定められました。この通称「36(さぶろく)協定」そして「特別条件付36協定」さえ結べば、制限はありながらも事実上、青天井で労働できるようになったことが、残業が日本の企業文化に根付いた「分水嶺」の一つでしょう。

労働基準法第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(http://elaws.e-gov.go.jp)

この残業文化が、日本の高度経済成長を支えました。オイルショック後、世界が恐慌にあえぐ中、1970年代~1980年代には日本式の経営や雇用形態が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称賛されました。しかし、一方でその躍進は「過剰労働によって支えられている」と国際的に非難を受け、特に対日貿易赤字に苦しんでいたアメリカとの間で貿易摩擦を巻き起こします。

1987年、国際的な外圧を受けて、中曽根内閣の経済諮問委員会である経済審議会において、前川春雄前日銀総裁(当時)が「新前川レポート」を報告。当時2100時間を超えていた年間総労働時間を1800時間にする目標が示され、「時短」運動や、会社員・公務員への週休2日制の普及などにより、労働時間の短縮が図られるようになりました。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.