ryomiyagi

2019/12/23

ryomiyagi

2019/12/23

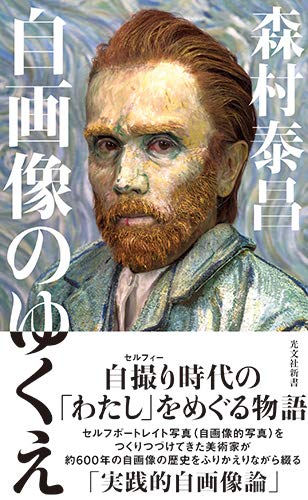

※本稿は、森村泰昌『自画像のゆくえ』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

ゴッホは“誤読”の天才だった。

たとえば、その“日本愛”はつとに有名だが、ゴッホはかならずしも、現実の“日本”を熟知していたわけではなかった。まだ見ぬ異郷“日本”は、ゴッホにとっては自分自身の夢を託すユートピア(理想郷)として読みかえられている。

私は日本に生まれ育ったので、たとえば浮世絵に描かれた人物や衣装や風物について、それらをごく一般的な日本の美意識の範疇でとらえてしまう。そこには未知の異国文化へのあこがれなどという想いは希薄である。

しかし19世紀のヨーロッパでくらすゴッホであれば、事情はおおきくかわっていただろう。仏教という宗教、あざやかな色彩の着物、不思議なヘアスタイル、“東方”という単語が喚起する異国のイメージ。

こうした断片をよせあつめ、夢見られた“日本”とは、現実の日本からはおおきくかけはなれ、理想化と異文化趣味がまざりあった、実態とは似ても似つかぬ仮想空間としてイメージされていた可能性がある。

仏教という宗教からは、インドのイメージが想起されたかもしれないし、浮世絵に見られる大胆な色彩とデザインの衣装は、もしかしたらアフリカや南方の島々の衣服とイメージがダブっていたかもしれない。

パリ時代をへて、ゴッホがアルルに芸術家による共同生活の場をもとめて旅立ったのも、セザンヌやモンティセリといったゴッホが敬愛する画家たちの活動拠点であるプロヴァンス地方に近づきたいという意図もあったかもしれないが、それだけではなく、理想郷としての“日本”は、南方にいけば近づけるという思いこみが、ゴッホの心に作用していなかったとはいえまい。

豊かな自然と光にみちた南方のイメージとして誤読された“ゴッホの日本”は、パリよりも、もっと南のアルルのほうが、幻視するための土地としてはふさわしいと、感じられたのかもしれない。

《タンギー爺さん》(図6・14)(1887年)の背景に浮世絵がはりめぐらされているのはなぜだろうか。私には、ゴッホがその色や形や線といった造形性の斬新さのみによって、浮世絵にひきつけられたのだとは思えない。

この絵には、ゴッホがイメージする“日本”が描かれているのではないだろうか。人格者であったタンギー爺さんには、日本に住む賢者がかさねあわされ、都会のあかるさとはことなる別種の色彩と光があふれる理想郷としての“日本”が、タンギー爺さんの背景として描かれているのではないだろうか。

日本について言及された有名な一節がゴッホの手紙のなかにある。

日本の芸術を研究してみると、あきらかに賢者であり哲学者であり知者である人物に出合う。彼は歳月をどう過ごしているのだろう。地球と月との距離の研究をしているのか、いやそうではない。ビスマルクの政策を研究しているのか、いやそうでもない。彼はただ一本の草の芽を研究しているのだ。

ところが、この草の芽が彼に、あらゆる植物を、つぎには季節を、田園の広々とした風景を、さらには動物を、人間の顔を描けるようにさせるのだ。こうして彼はその生涯を送るのだが、すべて描きつくすには人生はあまりにも短い。

いいかね、彼らみずからが花のように、自然の中に生きていくこんなに素朴な日本人たちがわれわれに教えるものこそ、真の宗教とも言えるものではないだろうか。(『ゴッホの手紙 テオドル宛』より542信 J・V・ゴッホ・ボンゲル編、硲伊之助訳)

この手紙を読んで、日本人の私は気恥ずかしい思いにとらわれる。日本にいけば、(タンギー爺さんのような)「賢者であり哲学者であり知者である人物に出合う」といっている。

そういう人物がいないわけではないが、そういうひとばかりがくらす場所としての日本というイメージは、日本の歴史的現実を知る私には、あまりにりっぱすぎる日本に感じられ、内心こそばゆいのである。

それに浮世絵がきわめて下世話な生活空間であることをよく知る私としては、浮世絵に描かれた、日本の享楽的な庶民文化にたいして興味は持てたとしても、ゴッホが絶賛するような求道的な精神性とは、どうしてもおりあいがつけられない。

もしかしたらゴッホには、浮世絵に描かれた花魁も、なにか神秘的で謎めく巫女のような存在として感じられたのかもしれない。

私は“知りすぎた日本人”なのである。そのため日本を大胆に誤読することが不可能な精神的体質になっている。

いうまでもなく私はゴッホの事実誤認をただしたいわけではない。そうではなく、この事実誤認こそが創造行為には必要不可欠な手つづきであり、みごとにゴッホはそれを各所でやりつづけ、そのつみかさねによって自分の画風を確立しえたのだと、そうとらえてみたいだけなのである。

日本を知りすぎた私には、日本を誤認したくても、いたしかたなくただしく認識してしまう。ゴッホはちがう。もののみごとに事実誤認におちいり、そのままつっぱしり、アルルまで南下することになったのである。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.